ハザードマップとは

ハザードマップとは、地震や洪水、土砂災害など、自然災害が起きたときにどの場所が危険か、どう避難すればよいかをわかりやすく示した地図のことをいい、災害の種類ごとにいくつかのハザードマップがあります。

ハザードマップを見ることで、自分が住んでいる場所にどんな災害の危険があるかを知ることができ、いざというときに早く安全に避難する準備ができます。

災害の種類ごとにさまざまなタイプがありますので、以下に主な種類を示します。

【水害系】

洪水ハザードマップ

河川の氾濫により浸水が予想される区域を示しており、区域内で予想される浸水範囲や深さ、浸水継続時間などに加え、避難経路や避難場所も記載されています。

内水(都市)氾濫ハザードマップ

大雨により下水道など排水機能の限界を超えたときに発生する内水氾濫の危険区域を示しており、浸水被害の範囲や浸水の深さが記載されています。

高潮ハザードマップ

台風や低気圧によって海水が押し寄せ、高潮が起きた場合の浸水想定区域や浸水の深さなどを表示しており、沿岸地域で利用されています。

津波ハザードマップ

地震による津波で想定される浸水区域や深さを示しており、津波の到達時間、避難経路や避難場所も記載されています。

【地形・土砂災害系】

土砂災害ハザードマップ

大雨や台風などによる土石流やがけ崩れ、地すべりなどの危険区域を示しており、土砂災害が起こった際の避難場所や避難経路が記載されております。

火山ハザードマップ

火砕流、溶岩流、火山灰などの影響が及ぶ範囲を示しており、こうした現象がどの範囲にどのくらいの時間で到達するか、またどこに避難すればよいかが記載されています。

【地震系】

地震防災マップ

将来の地震でどの程度の揺れ(震度)が予想されるかを示しており、避難場所や避難経路が記載されています。

液状化ハザードマップ

地震により地盤が液状化する可能性のある地域を示しており、これが起きると、建物が傾いたり、道路が陥没したり、地下のライフラインが壊れたりします。

【その他】

ため池ハザードマップ

ため池の決壊を想定した浸水被害範囲を示しており、水深や到達時間が記載されています。

火災延焼シミュレーションマップ

市街地で火災が発生した場合に、炎がどのように広がるか(延焼の可能性や範囲)を予測して示している地図です。

ハザードマップの確認方法

- 市区町村のホームページ

各自治体の公式サイトで公開されています。

→「〇〇市 ハザードマップ」で検索すると見つけやすいです。 - ハザードマップポータルサイト(国土交通省)

さまざまな災害のハザードマップをまとめて見られるサイトです。

▶ https://disaportal.gsi.go.jp/ - 市役所・区役所・町役場などの窓口

印刷されたハザードマップが配布されていたり、閲覧できるコーナーがあります。 - 防災ガイドブックや自治体からの配布物

回覧板や地域の防災冊子に、ハザードマップが含まれていることがあります。 - 一部の防災アプリや地図アプリ

Yahoo!防災速報、東京都防災アプリなどで見られることもあります。

まとめ

ハザードマップは、私たちの命や暮らしを守るためにとても大切な情報です。地震や洪水、土砂災害など、どんな災害が自分の地域で起こりやすいのかを知ることで、日ごろから備えることができます。

災害はいつ起こるか分かりませんが、事前にハザードマップを確認し、避難場所や避難経路を把握しておくことが、いざという時の安全につながります。

家族や身近な人と一緒にハザードマップを見て、防災について話し合っておくこともとても大切です。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

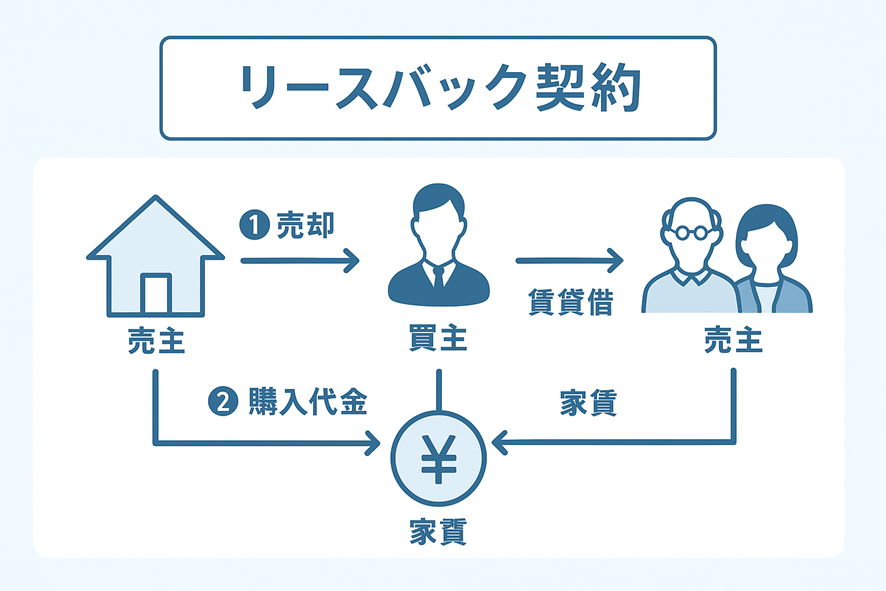

リースバック契約について

リースバック契約は、資産の所有者がその資産を第三者に売却し、売却後もその資産を引き続き使用するために賃貸契約(リース契約)を締結する取引です。

英語では「Sale and Leaseback」といい、主に不動産(家・土地・店舗・オフィスビル)や機械設備に対して使われます。

リースバックでは、通常次の2つの契約が同時に締結されます。

◇売買契約

→ 不動産や設備などの資産を売却する契約。

→ 一般の不動産売買と同じように所有権が移転します。

◇賃貸借契約(リース契約)

→ 売却後、その資産を借りて使う契約。

→ 賃料、契約期間、原状回復、更新・解約の条件が定められます。

実際に利用されるケース例としては

- 個人:高齢者が老後資金のためにマイホームを売却 → 住み続ける。

- 企業:店舗や工場などをリースバック → 資金調達&営業継続。

- 中小企業:資産を圧縮して財務改善 → 金融機関の印象改善。

以上のようにリースバック契約には、資産を売却しながらも継続して使用できるという特長があり、個人・法人を問わず多くのメリットがあります。

最大の利点は、資産を売却して現金を手に入れながらも、その資産を引き続き使用できることです。たとえば、不動産であれば住み慣れた自宅や事業拠点を手放すことなく、まとまった資金を確保することが可能になります。

借入とは異なり、返済義務がなく、資金調達の選択肢として非常に柔軟性があります。

個人にとっては、特に高齢の方などが老後の生活資金を確保する手段として注目されています。自宅を売却しても、引っ越すことなくそのまま住み続けられるため、生活環境を変える必要がなく、精神的な安心感にもつながります。

また、現金化することで、将来的な相続の際にも分割しやすくなり、家族間のトラブルを避けるための手段としても活用されています。

一方、法人にとっては、リースバックによって保有していた不動産を売却することで、資産を圧縮し、財務指標(自己資本比率やROA、ROEなど)を改善する効果が期待されます。

売却により得た資金は、借入金の返済や新たな設備投資、M&Aなどに再投資することができ、企業の成長戦略に柔軟に対応できます。

また、不動産の管理・維持費や固定資産税といった所有者特有のコストも軽減され、本業に集中できる環境を整えることができます。

さらに、リース契約の条件次第では、一定期間の賃料を固定したり、将来的に再取得できる「再買戻し特約」などを設けることも可能で、資産の柔軟な運用が可能となります。

このように、リースバックは「資産の所有権は手放すが、利用権は維持する」という新しい資産活用の方法であり、資金調達、事業継続、相続対策など、さまざまな場面で効果を発揮します。

リースバック契約は、資産を現金化しながら継続利用できる便利な仕組みですが、その反面、いくつかの注意すべきデメリットやリスクも存在します。

まず大きな点として、所有権を手放すことによる制約があります。

リースバックを実行すると、その資産(たとえば自宅や事業用不動産)は他人の所有物となるため、将来的に自由に売却したり、担保に入れたりといった処分行為ができなくなります。

また、契約期間が終了した際には、原則として退去や明け渡しが求められるため、長期間の利用を希望する場合は、契約条件を慎重に確認する必要があります。次に、家賃(リース料)の負担が新たに発生する点にも注意が必要です。

リースバックでは売却後に賃貸契約を結ぶため、それまで不要だった賃料を毎月支払うことになります。この支出が、長期間にわたると結果的に売却時に得た金額を上回る可能性もあり、長期的に見た費用負担が大きくなることもあります。

さらに、将来の買戻しを希望する場合でも、契約時に「再買戻し特約」や「オプション条項」を定めておかなければ、その権利を確保することはできません。

契約終了後に再び所有したいと考えても、買主側が売却を拒否したり、市場価格が高騰して再取得が困難になるケースも想定されます。法人においては、売却によって発生する売却益に対する課税や、固定資産がなくなることによる資産価値の減少といった会計上の影響も見逃せません。

また、賃借人となった後は、建物や設備に関する修繕や改修が制限される場合もあり、自由度が下がることがあります。

加えて、リース契約終了時に更新できないリスクや、賃料の値上げ交渉を受ける可能性もゼロではなく、将来の予測がしづらい点も不安材料となります。

このように、リースバック契約は資金調達や事業継続の手段として非常に有効である一方で、所有権喪失、費用負担、将来の不確実性など、慎重に判断すべき点が多くあります。

契約内容を十分に理解し、必要に応じて法律・税務の専門家に相談しながら進めることが重要です。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

重要事項説明の説明タイミングについて

はじめに

今回は賃貸借の際に借主に説明をする「重要事項説明」の意味、説明タイミングについて触れたいと思います。

ビルオーナー様からみれば直接関わることは少ないものですが、トラブルにも発展しかねない内容ですのでご一読いただけますと幸いです。

重要事項説明をしなければならない取引

不動産の賃貸借においては、ほとんどの取引態様で重要事項説明が義務付けられています。

ただし、自ら賃貸に関しては宅地建物取引業法に該当しないため必要がありません。

重要事項説明のタイミングについて

宅地建物取引業法 第35条には下記の通り記載があります。

(重要事項の説明等)

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

つまり、賃貸借でいえば「その賃借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をしなければならない」とありますので、契約までに実施する必要があります。

では、実際に本質的な意味で契約までに実施すればいつでも良いのか?という疑問が生まれます。

国土交通省が発信している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、下記の通り記載があります。

第35条第1項関係

1 重要事項の説明について

宅地建物取引業者は、重要事項の説明に先立ち、重要事項の説明を受けようとする者に対して、あらかじめ重要事項説明の構成や各項目の留意点について理解を深めるよう、重要事項の全体像について書面を交付して説明することが望ましい。この場合、交付する書面は、別添2を参考とすることが望ましい。本項各号に掲げる事項は、宅地建物取引業者がその相手方又は依頼者に説明すべき事項のうち最小限の事項を規定したものであり、これらの事項以外にも場合によっては説明を要する重要事項があり得る。重要事項の説明は、説明を受ける者が理解しやすい場面で分かりやすく説明することが望ましく、取引物件に直接関係する事項であるため取引物件を見ながら説明する方が相手方の理解を深めることができると思われる事項については、重要事項の全体像を示しながら取引物件の現場で説明することが望ましい。ただし、このような場合にも、説明を受ける者が重要事項全体を十分把握できるよう、従来どおり契約の締結までの間に改めて取引主任者が重要事項全体の説明をすることとする。なお、重要事項の説明を行う際には、別添3に示す「重要事項説明書」を参考とすることが望ましい。

ここで焦点としたいのは、「あらかじめ」「理解を深める」「理解しやすい場面で」というものです。

実務で多く見られるのは、契約書への捺印の直前にはじめて重要事項説明の内容を知らされ、当然説明はあるもののあらかじめ把握をしたうえで、理解が深まる説明を受けているかといわれると疑問符が残ります。

その上、借主によっては時間軸的に今更引き返せない場合もありますし、中には重要事項説明の内容が理由で破断になることもあると思われます。

適切な重要事項説明のタイミングについて

筆者は、借主審査等が終った後、なるべく早いタイミングで重要事項説明の雛形を提示することが大事だと思います。

なぜなら、重要事項説明は、「その物件の取扱説明書」のようなもので、「このような物件を契約しようとしているのでしっかり確認してください」が役割だからです。重要事項説明の内容が借りる動機を完遂できるものなのか確認する必要がある以上、キャンセルも当然あって然るべきなので、契約書調印の直前に行うことが不適切だと考えます。

最後に

重要事項説明だけでは理解できない事柄も事業用不動産には多くありますが、借主が借りる動機を達成できるための説明や、調査は多岐に渡ります。

借主が必要であろう事を事前に知らせ、不安材料がない状態で契約いただくことが仲介会社の役目と感じています。

仲介会社は仲介が終われば無関係といった対応をとる会社も多くあります。入居後のトラブルを減らすために、借主にしっかりと理解、納得いただく段取りをし契約しているかも、仲介会社選びのひとつのポイントになるかもしれません。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

需要と供給からみる店舗物件の賃料の考え方

店舗物件の賃料は、物件の価値を反映する重要な指標であり、その決定には多くの要素が関与します。今回は、店舗物件の賃料を決定する主要を、少し違った視点で考えていきます。

賃料相場をベースにした考え方

賃料相場という概念は存在しますが、店舗物件の賃料においてあくまでも参考程度に留めたほうが良いと考えます。

なぜなら、同じ街、エリアであるからこうだ、と一概に言い切れないからです。

例を挙げると、たとえば住宅であれば基本的に下記の要素でおおよその賃料相場が見えます。

「住む」という目的においては、同じような条件で同じような建物であれば、厳密な場所は問われにくいのが特徴です。

- 場所(駅からの距離)

- 広さ

- 設備や部屋の環境(建物の新しさを含む)

これが店舗物件になると下記のようになります。店舗の場合は「そこの出店をしてどの程度の売上・集客が見込めるか」が最重要になります。

そのため、例えば住宅では横断歩道ひとつ分は大した差ではないですが、店舗物件においては最重要な要素となるのです。

- 駅からの距離や前面通行量

- 視認性の良さ、看板の掲出場所

- 広さ

需要と供給における一般的な考え方

下記のようなABCDの店舗物件があり、建物のグレード等は同じで立地だけが異なるものだと仮定します。

そうした場合に、出店者側からみてどの物件が一番魅力的に感じるでしょうか。

- 物件A 駅出口から近く角地で視認性が良い、横断歩道の正面にあるため通行量が期待できる

- 物件B 駅からは近いが細い路地に入った物件であるため視認性が良くない

- 物件C 駅前通り沿いの角地であるが駅出入口から離れている

- 物件D 商店街沿いにあるものの、物件Aと比較すると通行量、視認性に劣る

もちろんテナントごとに魅力に感じる部分が異なるため、あえて静かな立地がいい等の事情はあるものの、

一般的には「好立地=視認性がよく前面通行量が多い場所」となるので、Aの物件が「人気がある傾向」とされます。

人気があるということは、「需要は高いが競合も多く供給が少ない」ため、賃料が高くなる傾向にあります。

よって、同じ街、駅から同程度の距離、同じグレードの建物だとしても全く需要が変わってくるため、

賃料相場はあくまでも街の評価に過ぎず、物件個々で評価することが大切といえます。

募集の際に「その賃料が適正だったか」をはかる方法として、「過度に申込が多かったか」も指標になります。

申込が想定以上に多い場合、一見それは嬉しいことのように感じるのですが、

物件に相当魅力があるか設定賃料が安すぎる可能性がある、もう少し高い賃料設定でも良かった可能性があるのです。

最後に

店舗物件の事例から賃料算出をすることは、住宅ほどサンプルが多くない店舗物件においては主要な方法ではあるものの、

「この物件がこうだから近くのこの物件もこれくらいだ」という査定は、物件そのものの価値を見誤ってしまうことに繋がります。

当社では豊富な経験から賃料設定についてもご相談いただけます。

お気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

事務所・店舗の原状回復について

原状回復の種類は大まかに「スケルトン」「事務所仕様」「残置」の3種類に分かれます。

スケルトン

スケルトンとは、テナント様が入居後に設置した設備・内装等すべてを撤去し、基本的には建物躯体と法定設備のみにすることを指します。

原状回復がスケルトン仕様の場合、造作物をすべて撤去しますので一見疑義も発生せずトラブルが起きにくそうですが、そうではありません。

例を挙げると

① 建物全体に係る設備を貸主・借主どちらの手配業者が施工するかの扱い

② 室内の火災報知器・消火器等の消防設備が貸主・借主どちらの区分か

③ 躯体の傷や穴などをどこまで直すか

この取り決めの打合せをしっかりと行う必要があります。

事務所仕様

事務所仕上げは、一般的には床・クロス・天井が造作されている仕様となります。入居後即開業できるような仕様なので、空調・照明器具・トイレが設置されていることが多いです。またミニキッチンや洗面台OAフロアなどがついている物件もございます。

原状回復が事務所仕様の場合のトラブルについては

① クリーニングやクロス等仕上げ材が粗悪なものであり原状回復とは言えない状態となる

② クロス等の仕上げ材を必ず張り替える取り決めが無い場合にテナントが張り替えてくれない、もしくは当初と同等のものが用意できない

といった事例があります。

これらは引渡し時の写真を撮影し、双方で共有する必要があります。

居抜き

居抜きとは、設備や什器備品、家具など前入居者の造作物や、物品の所有権を新借主が引き継ぎ賃貸借されることを指します。 主に飲食店などの店舗系物件に多く見受けられます。こちらは、契約時に原状回復について「スケルトン」なのか「引渡し時と同等」なのかなど契約時にしっかりと謳われていないと後々のトラブルになりかねません。

弊社では、解約業務の一環として原状回復のお立会いをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

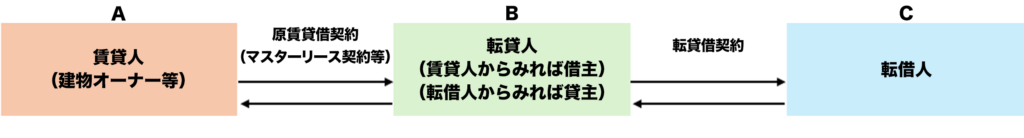

不動産転貸借における権利関係について

不動産の転貸借(サブリース契約やマスターリース契約)における権利関係は登場人物が多いため複雑になるケースが多いです。

今回は、代表的なものと特徴をまとめましたのでご参考ください。

本記事では登場人物を下記の通り表記します。

- A 賃貸人(建物オーナーなど)

- B 転貸人(サブリース会社など、A賃貸人から建物を借り、誰かに貸している者。C転借人からみれば賃貸人。)

- C 転借人(B転貸人から建物を借りている者)

転貸借の定義

転貸借とは、賃借人(ここでいうB転貸人)がA賃貸人との賃貸借契約関係を維持した上で、賃借人の有する賃借権の範囲内でC転借人との間で更に賃貸借契約を締結することを指します。

一般的に建物一棟をすべて借り上げることをマスターリース、転貸借そのものをサブリースと呼びます。

すなわち、A賃貸人とB転貸人で交わされるのがマスターリース、B賃貸人とC転借人で交わされるのがサブリース契約です。

A賃貸人とB転貸人の関係

転貸借が成立した場合、その物件の賃貸借契約が2契約(もしくはそれ以上)存在することになります。(A賃貸人とB転貸人、B転貸人とC転借人の契約)

しかしそれぞれはあくまで個別であって、一般的には転貸借が成立したからといって元の賃貸借契約(A賃貸人とB転貸人の契約)内容に影響があるものではありません。

転貸借契約は、B転貸人とC転借人との間で締結される契約ですから、A賃貸人とC転借人との間には何の契約関係もありません。

しかし、民法等に定める法律上の責任(契約上の責任ではなく、法律が定める「法定責任」)は発生します。

転貸借において一番弱者となるのがC転借人です。

なぜなら、C転借人はA賃貸人との契約関係がないのですから、仮にB転貸人がこの契約スキームから外れることが起きれば借りる権利が危ぶまれるからです。B転貸人がいなくなる場合のC転借人の権利を見ていきましょう。

C転借人の造作買取請求権の有無

借地借家法33条1項は、「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。」と定めています。

一般の貸主、借主の関係と同じように、A賃貸人の同意を得て行った造作物に関しては、C転借人はA賃貸人に対して、同じく造作買取請求権を行使できます。

※あくまで一般的なケースであり、建物賃貸借内容により異なる場合もあります。

また、A賃貸人とB転貸人との間の契約が終了する場合に、A賃貸人はC転借人に対抗できるのか。一例をご紹介いたします。

債務不履行解除の場合(対抗できる)

原賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された場合、A賃貸人はC転借人に原賃貸借契約の終了を対抗できます。この場合、C転借人は物件から退去するよう請求されることがあります。

期間満了または解約申入れの場合(自然には対抗できない)

原賃貸借契約(A賃貸人とB転貸人との契約)が期間満了または解約申入れにより終了する場合、A賃貸人はC転借人にその旨の通知をしなければ原賃貸借契約の終了をC転借人に対抗できません。

この通知をしたときから6カ月経過後、明渡しを請求できます。

これは自らの意思でできる申入のため、C転借人に時間的な余裕をもたせ保護できるようにするためにこのような規定となっています。

合意解除の場合(対抗できない)

原賃貸借契約がA賃貸人とB転貸人との間の合意により解除された場合、A賃貸人は原賃貸借契約の終了をC転借人に対抗できません。

なぜならこれを許してしまうと、C転借人からみれば合意解約の場合はケースにより時間的猶予も持たされず、また抵抗もできずに半ば強制的に終了させられ、見方を変えればC転借人に著しく不利益となることをA賃貸人とB転貸人の共謀により可能となってしまうため、対抗できないとなっております。

ただし、解除当時、C転借人の債務不履行による解除が可能であった場合は、C転借人に対抗することができます。

代表的なものを挙げましたが、当事者間の契約内容や事例により異なるケースもありますため、トラブルが発生した場合には専門家などにご相談されることをお勧めします。また、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

中途解約条項について

店舗の売上が低迷したり、人員不足になったり等の理由で賃貸物件を解約したいことがあるかと思います。

そういった場合に賃借人から中途解約を申し入れることもあるかと思いますが、中途解約は当然には申し入れできるわけではありません。

中途解約とは

ここで解説するのは賃借人から中途解約を申し入れる場合となりますが、契約書上で中途解約に関して定めがない場合は基本的には中途解約はできません。民法上では下記のように表現されています。

民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。一 土地の賃貸借 1年

二 建物の賃貸借 3箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 1日

(以下略)民法第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

これを簡単に言い直すと、下記表のようになります。

| 契約期間の定めがある | 原則 | 中途解約はできない |

|---|---|---|

| 例外 | 契約書などで中途解約ができるとした場合には中途解約できる。 (民法618条) | |

| 契約期間の定めがない | 予告期間経過後にいつでも中途解約できる。 (民法617条) | |

事例を基にした解説

例えば下記のような契約はどうでしょうか。

- 契約期間 3年

- 中途解約について特段の記載がない(「中途解約ができる」や「中途解約を禁止する」の記載がない)

答えは、中途解約はできないため基本的には3年ごとのタイミングでしか解約ができないとなります。

事業用の定期建物賃貸借契約における中途解約の考え方

事業用の場合、特に商業施設などのデベロッパーが運営をしている施設でも中途解約はできないと記載のあるものも多いです。

そうであっても中途解約をしたい場合に、残存期間分の賃料の支払いをすることで可とする場合もあります。

ただし、定期建物賃貸借契約の場合は契約期間が比較的長期であることが多いため、

例えば10年契約で3年満了をしたタイミングで中途解約をしたい場合に、残り7年分の賃料相当額を納めないと中途解約ができず、賃借人にとってはとても重いペナルティとなります。

最後に

中途解約は当然にできるものだという考えが多いですが、建物賃貸借においてはそうではありません。

貸主側から見れば利点が大きいですが、これを知らずに契約をしてしまうと後々のトラブルになりかねません。

契約時は事業用不動産に精通した仲介が入ることで、想定外の出来事を限りなく減らすことができます。

当社でもそのお手伝いができますので、お気軽にお問い合わせください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

設備インフラの目安

店舗を開業するに当たって一般的に必要なインフラ等の設備容量について、業態別にお伝えします。

(あくまでもここに記載のものは一例です。厳密には業態や用途により異なる場合がございますのでご了承ください。)

美容室

面積 約30~45坪のケース

| 電灯(KW) | 25kW |

| 動力(KW) | 15kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 48.5mm |

| 空調設備 | 280Kcal/㎡ |

面積 約70~100坪のケース

| 電灯(KW) | 35kW |

| 動力(KW) | 25kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 280Kcal/㎡ |

カフェ

面積 約40坪のケース

| 電灯(KW) | 40kW |

| 動力(KW) | 40kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 34mm |

| 空調設備 | 20kW |

飲食店(中華・ラーメン店)

面積 約40坪のケース

| 電灯(KW) | 30kW |

| 動力(KW) | 50kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100~125mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 30kW |

飲食店(焼肉店)

面積 約30~50坪のケース

| 電灯(KW) | 25kW |

| 動力(KW) | 45kW |

| 給水 | 25mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 43.0mm |

| 空調設備 | 30kW |

飲食店(居酒屋)

面積 約60~70坪のケース

| 電灯(KW) | 40kW |

| 動力(KW) | 60kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 30kW |

面積 約100~120坪のケース

| 電灯(KW) | 50kW |

| 動力(KW) | 95kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 60.5mm |

| 空調設備 | 50kW |

ファミレス

面積 約80~100坪のケース

| 電灯(KW) | 60kW |

| 動力(KW) | 85kW |

| 給水 | 32mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 48.6mm |

| 空調設備 | 30kW |

カラオケ

面積 約80坪のケース

| 電灯(KW) | 50kW |

| 動力(KW) | 75kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 42.7mm |

| 空調設備 | 30kW |

フィットネスジム

面積 約80~90坪のケース

| 電灯(KW) | 30kW |

| 動力(KW) | 30kW |

| 給水 | 40mm |

| 汚水/雑排水 | 100mm |

| ガス | 48.6mm |

| 空調設備 | 17.25kW |

あくまで一般的な数値であり、記載されている数値で開業を保証できるものではありません。

しかしながら、ご自身で所有されている物件・区画のインフラの容量を把握しておくことで、

- 具体的に業種を絞ってテナントを検討できる

- 賃貸借契約後になって「インフラの容量が足りず開業できない」といったトラブル防止

などのメリットがあります。

賃貸借契約を締結する前に、入居予定テナントが設計・工事を依頼予定の内装工事業者や設計業者等のプロに現地を確認してもらうことで、テナント入居後のトラブルを未然に防ぐことができますね。

また、築年数が経過している建物であれば、テナントが退去してスケルトン状態になった際に、水道管等のメンテナンスや取り回しの変更工事・容量の確認などをすることで、安心して物件を賃貸することができます。

弊社では、後継テナントの募集から、工事業者の選定、テナント入居後の窓口対応、家賃や検針した電気・水道料の徴収など、幅広くビルオーナー様をサポートいたします。

「テナント募集だけ」「検針業務だけ」なども対応いたします。お気軽にお問合せください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナントから看板設置数の変更要望が出た場合

テナントが看板の設置数を変更したいという相談に対して、適切な対応と確認すべき内容について下記のようなものがございます。

屋外広告物法や景観法などの関係法令の確認

建物が所在する各自治体ごとの屋外広告物法や景観法などの関係法令を確認し、看板の設置について制限や禁止があるかどうかを調べます。当然、これらの法令に違反する場合は、看板の設置数を増やすことはできません。

賃貸借契約書を確認

契約中のテナントであれば、各テナントとの賃貸借契約書を確認し、看板の設置について明示的な規定があるかを確認します。契約書に看板の設置数や場所、形状などが定められている場合は、その内容に従う必要があります。契約書に看板の設置に関する規定がない場合は、設置条件等をテナントと協議する必要があります。

同居するテナントや、近隣住民等との調整

法令上や、賃貸借契約書の条文は問題ないとしても、近隣のテナントや住民などの利害関係者とのトラブルも想定されます。これを避けるために、看板の設置数や場所、形状などが周囲の景観や風致に影響を与えないかどうかを慎重に検討します。看板の設置が他者の権利や利益を侵害する場合は、訴訟や損害賠償請求などのリスクが発生する可能性があります。最高裁判例によれば、貸主が借主に対して看板の撤去を求めることは権利の濫用に当たる場合もありますが、その判断は事案ごとに異なります。

看板を減らしたい場合

もし、テナントから看板の数を減らしたいという要望があった場合は、契約書に看板の数についての取り決めがある場合は、その内容を確認しテナントに説明します。また。減らす際の工事や手続き方法を明確にする必要があります。テナントの要望に応じられない場合は、その理由を説明し、妥協点を探します。例えば、看板の数を減らさずにデザインやサイズを変更することでビルのイメージや景観を保つことができないか検討します。いずれの場合も、テナントとオーナーの双方が満足できるような解決策を目指すことが重要です。また、看板設置に関する契約内容や変更内容は書面で残しておくことが望ましいです。これは、将来的にトラブルや紛争が発生した場合に備えるためです。

以上のように、テナントが看板の設置数を増やしたい、減らしたいという相談に対しては、関係法令や契約書、近隣の方との関係などを総合的に考慮してから進める事をお勧めいたします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

駐車場を貸出する際の消費税の考え方

店舗や住宅を借りる際に駐車場も一緒に借りるパターンも少なくありませんが、駐車場を借りるにあたりその借賃が課税対象の場合と非課税対象になる場合をまとめてみました。

前提として

基本的に駐車場の借賃は施設利用の貸付にあたるため課税対象となります。

非課税となるパターンは?

主に住宅の付帯として借りるパターンのうち、下記に該当するものは非課税対象とされています。

- 住宅に付随して、住宅と一体となって

- 入居者1戸あたりに1台分以上の駐車場が割り当てられており

- かつ、家賃と駐車場代を分離して受領していない場合

上記はあくまで住宅の付帯として考えられるため、非課税対象となります。

ここで注意したいのが、住宅に付随して、住宅と一体となってという部分です。例えば住宅から離れた自身が所有、管理している月極駐車場を、住人に提供する駐車場とした場合、たとえこれが当該住宅1戸ずつに提供できるような状況であったとしても、あくまで住宅とは別に駐車場を借りているだけに過ぎず、課税対象と考えられる点には留意しなければいけません。

また、いわゆる何の補修も施していない青空駐車場の貸付も、駐車場の貸付ではなく土地の貸付と考えられるため非課税対象とされます。

事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

※国税庁ホームページより引用 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm

ですが、駐車場と想定して貸出をするにあたってのロープで区画を分けたり、砂利を敷くことも整備にあたる可能性が高いため注意が必要です。

まとめ

店舗などの事業用として利用される場合には、現実的に整備をしていない場所を提供する可能性が低いため課税対象と考えて差支えないかと思いますが、住宅の付帯としての貸付をする場合には、現場の整備状況や実態を明確にしたうえで、借主へ提供することが望ましいでしょう。

当社では建物だけでなく駐車場の借主募集に至るまでお手伝いさせていただけます。お気軽にご相談ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

空室が長期化するとどうなる?

今回は長期間空室の場合に起こりえる事象についてまとめました。

収益悪化

ご所有されているだけでも、税金や保険料のご負担があり、賃料収入がないのに支出だけとなると賃貸経営の収益は悪化する一方です。

建物・外観の維持、管理が困難

建物の異常は現地にいるテナント様からの報告で発覚することが多々ありますが、テナント様がいないとそれも難しくなります。また建物や外構部の管理不良が続くと、雨漏りや事故に繋がってしまう恐れがあります。

設備の維持、管理(カビ、錆、悪臭、異臭)

もちろん経年変化によるものもありますが、特に水回りの設備については定期的に使用していなければカビや錆、悪臭、異臭の発生が懸念されます。また、ブレーカーを落としたまま一冬を越すと給湯器内の水が凍ってしまい、暖かくなるタイミングで凍った水が破裂し使用できなくなる可能性もございます。

退去後のメンテナンス

前テナント様退去後に定期清掃やメンテナンスを怠ってしまうと、埃やゴミが溜まり内覧時の印象が悪くなり、次のテナント様が決まりにくい要因となります。

防犯面

監視の目がなければ、空き巣(不法侵入)、放火、不法投棄などが懸念されます。

少し前ですが、長期間空いていた物件が殺人事件の現場となってしまったケースもありました。

街としての魅力低下、景観の悪化

周辺の状況にもよりますが、あまりにも空室数が多いと、街全体として魅力がないと捉えられてしまいます。街らしさや一体感が見えにくくなり、顧客や来街者に「寂れた街」というイメージを与えてしまうことがあります。

このようなことが懸念されますが、そもそもの長期空室となる理由はどのようなものがあるのでしょうか。

オーナー様のご都合により埋まらない理由(複数回答可)

- 「店舗の老朽化(35.2%)」

- 「所有者に貸す意思がない(34.8%)」

- 「家賃の折り合いがつかない(29.2%)」

テナント様のご都合により決まらない理由(複数回答可)

中小企業庁による「令和3年度商店街実態調査」より引用

- 「家賃の折り合いがつかない(38.1%)」

- 「商店街に活気・魅力がない(29.7%)」

- 「店舗の老朽化(29.5%)」

あくまで商店街においてはの内容ではありますが、全国的な高齢化に伴い空き家・空き地化が進んでいることや、それに伴う店舗利用者の減少があり、空き店舗の今後の見通しは、「増加する」と回答した商店街が全体の49.9%に上るとの同調査結果でした。

弊社では管理はもちろんのこと、テナント誘致の募集も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

共益費の設定と考え方

共益費とは

賃貸物件の賃貸借契約をする際、賃料とは別に、共益費を毎月請求することがあります。

また、賃料に含む場合もあります。

では、共益費とはどのような費用なのでしょうか。

共益費とは建物により該当する範囲は異なりますが、具体的には以下のような費用になります。

- エントランスや通路、階段、トイレなどの清掃費や電気代、空調費

- エレベーターの点検費用

- 共用の給湯室の水道光熱費や衛生費

- 共用部分の管球交換費用

- 駐車場の維持管理費

- 共用部分の防災対策やセキュリティ対策費用

共益費の設定と考え方

上記の業務費用は共用設備のボリュームや頻度、仕様等以外にも、法令点検委託業者、管理会社により同じ業務内容でも金額が変わりますが、賃貸借契約での共益費の相場は賃料の5~10%程度が多くなっています。

オーナー様が実際に管理上必要な共益費(業務)を抑えすぎた場合、例えば清掃回数が少なくゴミや枯葉が落ちていることが多い、共用部の電球がずっと切れたままなど、テナントから管理状況が杜撰と思われると、既存テナントの解約、新規テナント入居までの空室期間が長くなるといったリスクもあります。

以上を踏まえ、オーナー様の考え方にもよりますが、適正な頻度・仕様についても検討し共益費を設定することをお勧めいたします。また、必要に応じて複数の委託業者に見積りを取得いたします。

そのほか、募集の際、見た目の賃料を安くすることにより検索されやすくするため、賃料と共益費を分ける場合が、じつは多くあります。更新料、仲介手数料、保証金・敷金には、共益費分は含まないため、借主の負担は賃料に共益費分を含む(加算)よりも安くなります。

商業用不動産の管理に興味がある、またはご検討される場合は、ぜひ株式会社総合施設管理へお気軽にお問合せください。今までに培った経験をもとに物件ごとのご要望に沿ったご提案をさせていただきます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

反社チェックとは

反社チェックとは建物オーナーの立場でみれば「借主」「入居者」「取引業者」が反社会勢力に当てはまっていないか、反社勢力と関係のある団体でないかを確認する作業で、コンプライアンスチェックとも呼ばれています。

なぜチェックするのか

反社会的勢力との取引は、相手に違法な活動を行うための資金を提供してしまうことにつながります。逆に、どの企業・団体、個人も反社会的勢力と取引しなくなれば、資金源を断たれて活動できなくなります。

こうした考えから、政府は2007年に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を発表しました。

指針のなかに、「反社会的勢力による被害を防止するための基本原則」として下記5つの原則があります。

「5つの原則」

- 組織としての対応

- 外部専門機関との連携

- 取引を含めた一切の関係遮断

- 有事における民事と刑事の法的対応

- 裏取引や資金提供の禁止

上記から、今般では反社会勢力と取引している企業はコンプライアンス違反になり社会的な信用を失います。一般消費者はもちろんのこと、取引先からの信用が失墜する可能性もあり、事業を存続させるのも困難になりかねません。契約書の反社条項に違反するため、取引先から多額の損害賠償を請求される可能性や、 銀行から融資がある場合は一括返済を求められる場合もあります。反社チェックにより取引先から反社会勢力を排除することは、企業価値を維持することにつながります。

反社チェックの実施方法

世間に公表されている情報の収集として、インターネットによる検索(Googleなど)や、新聞記事の情報検索(日経テレコンなど)を利用し、反社会的勢力に該当していないかを確認します。

弊社でも新規にお取引を開始する際やビルオーナー様にテナント様や工事業者様をご紹介する際には反社チェックを実施しております。商業用不動産の管理に興味がある、またはご検討される場合は、ぜひ株式会社総合施設管理へお気軽にお問合せください。今までに培った経験をもとにご提案させていただきます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナントビルにガス設備を導入するメリット・デメリットについて

テナントビルにガス設備を導入したときにどのようなメリットやデメリットがあるか検討してみました。

メリット

- 対象となるテナント業種の幅が広がる(飲食店・美容室等)

- より賃料が高いテナントに入居してもらえる可能性が高まる

デメリット

- ガス設備導入の費用がかかる

- ガスを使用するテナントは飲食店が多く、合わせて排気・換気設備も合わせたものを整備する必要がある

- ガスの事故の懸念がある

では電気と比較した場合に、ガスのデメリットを解消することができるでしょうか。

ガスと電気それぞれどのような特徴があるのか比べてみましょう。

ガス

- 熱源を分けることができるため、停電時にもガスを利用可能

- 重飲食など強い火力が必要な業態においては不可決

- 美容室のようにお湯を大量に使用する場合は、給湯効率もコストもガスの方が良い

電気

- コンロにおいては、ガスの燃焼が発生しないため厨房内の温度が上がりづらい

- 燃焼による水蒸気等も発生しないため、汚れの元の発生量が少ない

- 燃焼によるCO2発生がなく、換気量が大きくなくて済む

電気調理器具の発展が目覚ましいのが飲食店ですが、ガスを使わずとも高度な調理をすることができる本格的な厨房機器もあります。

なお、本格的な厨房を備えた飲食店で全ての加熱調理を電気機器で賄う場合は、動力電源を必要とします。

小規模な建物で電灯電源しか設備がない場合は、対応できませんので注意が必要です。

ガスと電気、それぞれにメリットがあり、一概にはどちらの方が良いということはできないため、ビル全体の運用を含めて検討が必要となります。

もしご所有の土地・建物の立地やフロア面積が、飲食店も十分に見込め、かつ飲食店の入居を可とするのであれば、ガス設備を導入しておいた方がよいでしょう。

一方で、飲食店や美容室などの入居を望まない場合や、そもそも事務所用途の需要が多い立地・面積であれば無理に導入する必要はないと言えます。

上記のような検証を踏まえ、ご自身の不動産を総合的に判断することをおすすめいたします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いについて

賃貸借契約には「普通建物賃貸借契約(ふつうたてものちんたいしゃくけいやく)」(以降普通借家契約)と「定期建物賃貸借契約(ていきたてものちんたいしゃくけいやく)」(以降定期借家契約)の2種類があり、ビルのオーナー様や物件をお探しのテナント様にはおなじみの言葉で目にする機会も多いかと思います。これらはオーナー様の賃貸経営においては大きな違いをもたらすポイントがありますので、あらためてこの2種類の契約形態の違いについてご説明いたします。

普通借家契約

普通借家契約では、契約期間の満了時に契約更新するという選択ができ、例えば2年間なら2年間の契約が満了する際に、更新するともう2年、というように契約を継続させることができます更新条件を合意させたうえで更新手続きを行いますが、条件が合意できない場合において基本的に借主保護が強い契約とも言え、貸主側に正当事由がない限り、貸主側からの更新拒絶が認められないことが多い傾向にあります。

定期借家契約

平成12年3月より制度が開始された定期借家契約では、定められた期限になったら必ず契約が終了します。定期借家契約にはそもそも「更新」という概念がなく、あくまで契約期間満了をもって契約が終了します。しかし、契約期間が満了しても借主が明け渡しをせずに入居を継続させることもできますが、あくまで「新規契約」と同じ扱いになりますので、賃貸条件は貸主主導で提示することができ、借主側も再契約料という更新料に相当する手数料の他、礼金・仲介手数料等の支払が必要となることもあります。

メリット・デメリット

それぞれの契約形態にはメリット・デメリットがあります。以下に詳細をまとめました。

| ★貸主視点★ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 普通借家契約 | 一般的に借主は長期間賃借できた方が有利なので検討できるテナントの母数が多くなる。 | 借主に対し、債務不履行で立ち退きを求めた場合や、家賃の値上げを求めた場合、貸主の正当事由が認められるにしても裁判などの手続きが必要なことが多く、時間がかかる。 |

| 定期借家契約 | 契約更新が無い契約のため、トラブル等で借主に立ち退きを求めた場合や家賃の値上げを考えている場合、借主の合意がなくとも契約終了させてしまえば、立ち退き料の支払い等が不要で明け渡しを求めることができる。また、希望の家賃で次の借主を求めたり、現借主と再契約するにしても値上げした家賃でなければ再契約を拒絶することができる。 ※将来的に売却の予定や貸主側での使用予定がある場合に有効な契約となります。 | 借主が長く入居できない前提となるため、そもそも検討対象外としている借主も多く、借主が見つかりにくい傾向にあることに加え、優良顧客を逃してしまう可能性がある。 そのため募集時も比較的賃料を低めに設定しなければ成約となり辛い傾向がある。 |

| ★借主視点★ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 普通借家契約 | 更新をするかどうかの判断を借主にて決めることが出来るので、長期的な契約を希望する場合に安心の契約。 | 契約期間が短期であれば、更新料の支払い回数が多くなる。 |

| 定期借家契約 | 相場より安い賃料で設定されている物件を借りることができる場合がある。 契約期間を長期にできた場合、普通借家契約であれば支払ったであろう更新料の支払いが不要。 | 契約満了に伴い、貸主側と再契約ができない場合は必ず退去しなければならない。再契約が可能となった場合でも、新たな契約を結ぶことになるため、再契約料・礼金・仲介手数料等の支払が発生する可能性がある。 ※中途解約は原則は不可だが、特約で中途解約を可能とすることもできる。 |

双方、メリット・デメリットがあり、オーナー様の事業計画により使い分けると良いでしょう。

お持ちのビルで賃料の設定や空室期間の長期化にお悩みのオーナー様は、是非一度当社までご相談下さい。

最適な募集条件、賃料設定のご提案をいたします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

商業施設と店舗ビルの違い

商業ビルには大きく「商業施設(ショッピングセンター等)」と「店舗ビル」がございますが、出店する側にとってはそれぞれにメリット・デメリットがございます。

今回は、この2つを比較してみたいと思います。

出店者からみた商業施設と店舗ビルの比較

| 商業施設 | 店舗ビル | |

|---|---|---|

| 運営 | 施設のルールに縛られる | 比較的自由に設定できる |

| 管理 | 基本的に常駐している場合が多いため | 非常駐が多いため |

| レスポンス早く相談や対応を受けられる | 対応に時間がかかる場合が多い | |

| 共用部 | 常に清潔で整った環境で営業できる | ビルの管理状況に左右される |

| 営業時間 | 縛りがある | 基本的に縛りがない |

| 定休日 | 基本的に設定できない | 自由に設定できる |

| 集客 | 販促活動の実施等を通じて | 自身で行わなければならないため |

| 店舗の認知や集客力が担保できる | 店舗の認知に時間がかかる場合が多い | |

| 販促 | 費用はかかるが施設側が企画する | 自身で行わなければならない |

| 信用性 | 商業施設が認めた店舗であることから 店舗の信用性が高くなる | 信用性が担保されない |

| 費用 | 賃料以外にも負担する費用がある | 商業施設と比較すると少ない |

| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約が主流であり | 普通建物賃貸借契約も多く |

| 契約の継続を担保できない | 契約の継続を担保できる | |

| 出店基準 | 出店を希望していても | ビルオーナーが了承すれば |

| 出店基準を満たせないと選定されない | 出店できる | |

| 店舗デザイン | 施設で設定される制限がある | 商業施設と比較すると自由に設定できる |

自身が営業したい店舗はどのようなものか、誰をターゲットにするのか等さまざまな要素により向き不向きが分かれるところですが、

店舗を運営する上で重要となる集客力は、商業施設であれば施設に出店をしているだけで多くの方へ認知して貰える可能性があります。

例えばフードコートに出店できれば、複数ある店舗(食べ物ジャンル)からの選択になるため、店舗自体の知名度が高くなくても、通常の店舗ビルで販促を何もせず営業するのと比較すればオープン当初から一定の売上が担保できるといえます。

また今後多店舗展開を考えている店舗であれば、商業施設に出店することでデベロッパーの目につき、施設側から出店相談を持ち掛けられることも少なくありません。

ただ商業施設を運営する側の目線で見れば、常にお客様からニーズのある店舗を提供し続けなければなりません。人気に陰りがある店舗や、同業態のより魅力的な店舗を誘致したい、フロアの一括リニューアル等の理由で、定期建物賃貸借契約の満了で契約終了となってしまうことが多いのも事実です。このような点では、普通建物賃貸借契約の採用が多い店舗ビルのほうが長期での店舗営業を視野にいれ開業ができるので、腰を据えて営業ができるかと思います。

ここではあくまで一例を記載しましたが、個々の商業施設、店舗ビルごとに特性が違うことも事実です。ビルオーナーとしては記載したような出店者が感じる特性を理解することで、良質で双方の考えが合致するテナント誘致を実現できるかもしれません。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

賃借人が支払う家賃以外の費用

管理費・共益費

結論から申し上げますと、管理費と共益費は名称が違うだけで「建物(ビル・マンション等)の主に共用部分(廊下や駐車場、エントランス等)の日常清掃・維持管理費用や電気・水道代に当てられるもの」です。

オーナー・物件によって名称は違いますが、上記の目的で賃借人や区分所有者から徴収します。

また「管理共益費」などと記載する場合もあります。

修繕積立金

建物の管理組合が分譲マンションの専有部分の所有者から毎月徴収します。積立金ですので、管理組合が将来の修繕(外壁塗装・屋上防水工事等)に備えて計画的に積み立てます。

敷金

敷金は民法では以下のように定められています。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」(民法622条の2第1項)

つまり、賃借人の債務(賃料等の支払債務や、原状回復費用など)を担保する目的でオーナーが入居時に預かるお金です。

退去後の原状回復やクリーニング費用に充当されるケースが多いです。

保証金

こちらも先述の敷金と名称が違うだけで、基本的には同じ目的のお金です。

一般的には関東圏では敷金、関西圏では保証金と呼ばれることが多いですが、敷金と保証金の両方を設定する物件もあります。商文化の違いについては、こちらもご覧ください。

礼金

発祥・由来は諸説あるようですが、漢字の通り「物件を貸してくれたことに対するお礼」のお金です。

賃貸人から賃借人に返還の義務はありません。主に関東圏で礼金有りの物件が多く見られます。

敷引

保証金もしくは敷金等の預り金のうち、賃借人に返還しないことが確定している費用です。

こちらは関西圏を中心とした西日本の一部地域に多く見られる商習慣です。

賃借人に返還しないという意味では礼金と同じですが、「保証金・敷金のうちで返還しない費用」という意味で使われることが多いです。

したがって、例えば家賃10万円の物件で

【敷金1ヶ月・礼金1ヶ月】と【保証金2ヶ月・敷引1ヶ月】はどちらも入居時に「20万円払う必要があり、そのうち10万円は返還しない」という意味になります。

※補足

敷引は「契約時にすでに還さないことが確定している」「一定期間経過した時点で還さないことが決まる」など(会計上)償却する複数パターンがあり会計処理も異なります。覚えておくと良いでしょう。

償却

前述の敷引と同じく、「返還しない費用」という意味合いで使われます。

償却の前に保証金や敷金が付き、「保証金償却」「敷金償却」と呼ばれることもあります。

例えば【敷金2ヶ月・償却1ヶ月】と【保証金2ヶ月・償却1ヶ月】と記載の場合は基本的に同じ初期費用がかかると考えてください。

また【2年以内に解約の場合、賃料の1ヶ月分】など初回更新を迎える前(早期に解約する場合)のみ請求するパターンもあります。

更新料

賃貸借契約期間が満了し、そのまま物件を借り続ける際の更新契約時に支払うものです。

更新後の新しい賃料の数ヶ月分と設定されることが一般的です。

保証料

保証会社に支払う費用です。

この保証とは「賃借人が家賃等を滞納した際、賃借人に代わって保証会社が建物オーナーに支払う」ものです。

したがって家賃等の支払いをオーナーに対して保証するものです。

昨今、連帯保証人を用意しなくてよい代わりにこの保証会社を利用する物件が多く見られます。

火災保険料

火災など、物件の専有部分内で事故があった際に修繕費等が支払われる保険に賃借人が加入するための費用です。

一般的に火災以外にも漏水などもカバーされます。こちらも保険加入必須とする物件がほとんどです。

解約違約金

契約開始後、定められた時期を迎える前に解約した際に発生する費用です。

あまりにも早い解約で建物オーナーが短いスパンで何度も賃借人・テナントを募集する手間を防ぐために設定されます。

先述の「償却」の説明に記載されている「何年以内に解約の場合~」の償却と類似した性質を持っています。

内装監理費

内装監理室もしくは内装監理者にかかる費用です。内装管理室(者)大規模な商業施設などテナント数の多い建物の新築・改装工事時に設置され、建物内部の統一感・美観が損なわれないように、各テナントの図面チェックや内装工事を監理する役割を担います。内装監理費は賃借人(テナント)が負担します。

現場協力金・現場負担金

新築の商業施設に入居する際に必要な費用です。入居テナントが決まった後、施設のオープンに向けて建物内部の工事にかかる費用を賃借人(テナント)に一部負担してもらうことが目的です。

物件によって様々ですが、主に工事中の光熱費や清掃費・警備費用、工事に必要な養生・仮設トイレの設置費用に充てられます。

販売促進費

商業施設全体で広告宣伝・販売促進を行うために必要な費用を各テナントで分担し負担するものです。

新築時は「開業販売促進費」として一時的に発生し、開業後は毎月「経常販売促進費」などとして設定されます。

上記の他にも商業施設では「駐車場負担金」「お客様送迎バス負担金」「決済端末リース料」「CAT端末利用料」など、内容は費用名目通りですが、施設運営に必要な費用を分担して各テナントで負担したり、施設全体で統一した設備の導入を目的とした費用があります。「売上の●●%」の場合もあれば「1m²あたり○○円」など面積に応じて設定されるケースもあるようです。

こちらに記載した内容は一般的なもので、物件や地域によって変わってきます。

また、両者間で金額・費用の認識相違があると、トラブルに繋がります。

契約前に扱いを正確に確認することをオススメします。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

保証会社を利用する場合としない場合

昨今の賃貸借契約では住居用のみにかかわらず、事業用おいても保証会社の利用は一般的となりました。その理由は、オーナー様のリスク回避(滞納、督促、裁判費用、原状回復費用、更新料等の保証)、民法改正、申込人は問題ないが連帯保証人を探すことができない等による借主貸主双方のニーズにマッチしたという背景があります。

「保証会社を利用する場合」

上記にて述べましたが、現在の賃貸借契約では、保証会社の利用は一般的となっております。保証会社利用の普及により、特に住居の賃貸借契約において借主は連帯保証人を探す手間が省け、契約可能となるケースも増えました。また審査や契約までの期間も短期間となりました。

事業用は賃料だけでなく原状回復費用も高額になることが多いため、借主内容によっては、保証会社+連帯保証人を付けることも多くあります。

住居用もケースにより保証会社+連帯保証人を付ける場合があります。

連帯保証人には請求できますが、保証会社では保証されない項目もあり、保証会社の利用が全て安心なわけではありません。詳細については下記よりご確認お願いいたします。

参照:家賃保証会社とは

参照:各保証会社の比較

「保証会社を利用しない場合」

賃貸借申込時に保証会社の利用を前提とした募集でも、借主法人の社内規定等により利用できない、借主が保証料を負担したくないといった理由により保証会社を利用しない契約を借主が希望する場合があります。その際の判断は最終的にはオーナー様の判断になりますが、今回はその判断基準を参考までにご説明いたします。

保証会社を利用しない場合の判断項目

- 借主内容

・個人・・・基本的に保証会社利用

・法人・・・事業内容、資本金、財務内容(売上、利益、資産)、上場・非上場、社歴、今後の事業の安定性等

例:非上場だが資本金1億円以上、業績も好調等- 保証会社の代わりに連帯保証人を付ける

連帯保証人の内容精査

例:収入、勤務先、資産、居住地、年齢等

保証会社を利用しない最も多いケースは借主からの依頼により、上記の借主内容による場合が多く、それ以外のケースでは申込がなかなか入らない物件にようやく申込が入り、貸主は保証会社の加入は希望したいが、借主からの交渉により、その申込をどうしても逃したくない場合などがあります。その際には、連帯保証人の審査を確り行うなど、できる限りオーナー様のリスクヘッジをします。(借主の内容により連帯保証人も付けない場合もあります。)

総合施設管理では今まで様々な借主(法人・個人)と契約締結したノウハウがございます。事業用物件の募集にご不安がございましたら総合施設管理までお気軽にお問合せください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

関東と関西の商慣習の違いについて

関東と関西の風習には大きな違いがあります。文化ひとつをとっても、言葉の違いや食の違いなど様々です。今回は、不動産の商慣習における関東と関西の違いについて取り上げてみました。

賃貸居住用において

敷金、礼金、更新料を題材に関東、関西、愛知の設定状況をまとめてみました。

| 敷金 | 礼金 | 更新料 | ||

|---|---|---|---|---|

| 全国1位 | 広島 1.96 |

兵庫 1.23 |

東京 0.71 |

|

| 関東 | 東京 | 0.98 | 0.51 | 0.71 |

| 神奈川 | 0.82 | 0.32 | 0.58 | |

| 埼玉 | 0.73 | 0.20 | 0.57 | |

| 千葉 | 0.80 | 0.18 | 0.65 | |

| 中部 | 愛知 | 0.79 | 0.16 | 0.08 |

| 関西 | 大阪 | 0.23 | 0.93 | 0.04 |

| 京都 | 0.55 | 0.81 | 0.57 | |

| 奈良 | 0.32 | 0.88 | 0.04 | |

| 兵庫 | 0.41 | 1.23 | 0.04 | |

| 全国最下位 | 大阪 0.23 |

鹿児島 0.00 |

北海道 0.01 |

|

※単位は○か月

全国の賃貸マンションの⼀時⾦共同調査結果(2020年2月27日公表)

編集・発⾏︓東急住宅リース株式会社/ダイヤモンドメディア株式会社より

敷金は、関東のほうが関西より高い設定をしている傾向でした。特に大阪府は全国最下位で敷金ゼロ物件が全体の77.8%の多さでした。

次いで礼金は、敷金とは逆で関西のほうが多い傾向にありました。特に兵庫県は1.23ヶ月ですので多くの物件で1ヶ月以上の設定をされている傾向にあります。

最後に更新料は、関西ではほぼゼロという結果でしたが、京都府だけは例外で関東並みの設定でした。要因として、京都では都心部は狭い上に、古都保存のため建築制限が多く、大規模な公営、賃貸住宅が建てられないため、更新料の設定があっても成立する貸手市場ではないかと思われます。

関西の賃貸でみられる商慣習「敷引き」とは

関西では敷引きという文化が住宅を中心に根付いています。敷引きとは、契約時にあらかじめ原状回復の金額を設定し、敷金や保証金から差し引く性質のものです。似たような用語で「償却」というものもございますが、原状回復に充当される敷引きに対し、償却は原状回復に充当しない場合があるという点で異なるものとなっています。

昨今では平成10年に「原状回復をめぐるガイドライン」が公表されて以降、敷引きは一般的に実際の原状回復費用よりも高く設定することが多く、争点になった場合に借主不利と認められることもあり、現在は敷引きでの設定は減りつつあるようです。

敷引きの場合入居時に原状回復の金額を設定している点で、結果的に退去時に想定よりも多い費用が発生した場合にトラブルになるので、このような面でも敷金という形でお預かりし、原状回復時にその都度金額の精査はしたほうが貸主のリスクは低くなるかと思います。

また、事業用においても敷引きの設定がされている物件もみられましたが、少数でした。

畳の大きさの違い

畳の大きさにも東西で若干の差があります。関東の畳『江戸間(えどま)』は1760×880mmですが、関西の畳『京間(きょうま)』は、サイズは1910×955mmと少し大きめとなっています。

元来京都を中心とした近畿地方では、畳のサイズを元に柱を設置し部屋の大きさを決めていく設計方法が一般的でした。しかし、江戸時代になると柱と柱の間の長さに畳のサイズを合わせる柱割という方法が採用されるようになりました。こうした背景があり『江戸間』は柱の太さの分だけサイズが小さい、長辺が5尺8寸(1760mm)サイズの畳になりました。

関西では古い建物が多く残っているため現在も京間が使われていますが、関東では比較的新しい物件が多いため江戸間が普及しているようです。

面積にすると、江戸間が1.5488㎡、京間が1畳1.8240㎡ですので大きな差はないようにも見えますが、6畳規模になると1畳分近く差ができるので注意が必要になります。

賃貸事業用において

事業用においても路面ビルは住宅と似たような条件設定をしている傾向にありました。ただ大手法人やリート物件の例も多くあるため住宅と比較すると地域差に影響されにくく、関東の設定に近い方法での募集が主流でした。店舗においては基本的には長期の入居となる場合が多いので、関西ですと礼金等イニシャルコストは比較的高めではありますが、更新料の設定がないことが多いため長期的目線で見れば金銭的負担は少ないのかと思います。

最後に

不動産賃貸業を営む上で、需要と供給や相場を知ることは重要なことですが、昨今では消費者もインターネットの普及により、容易に相場を知ることができるようにもなりました。

需要や相場を正確にはかり、適切な条件設定をすることが収益に大きく影響されますので、お困りごとの際にはぜひ当社にご相談ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

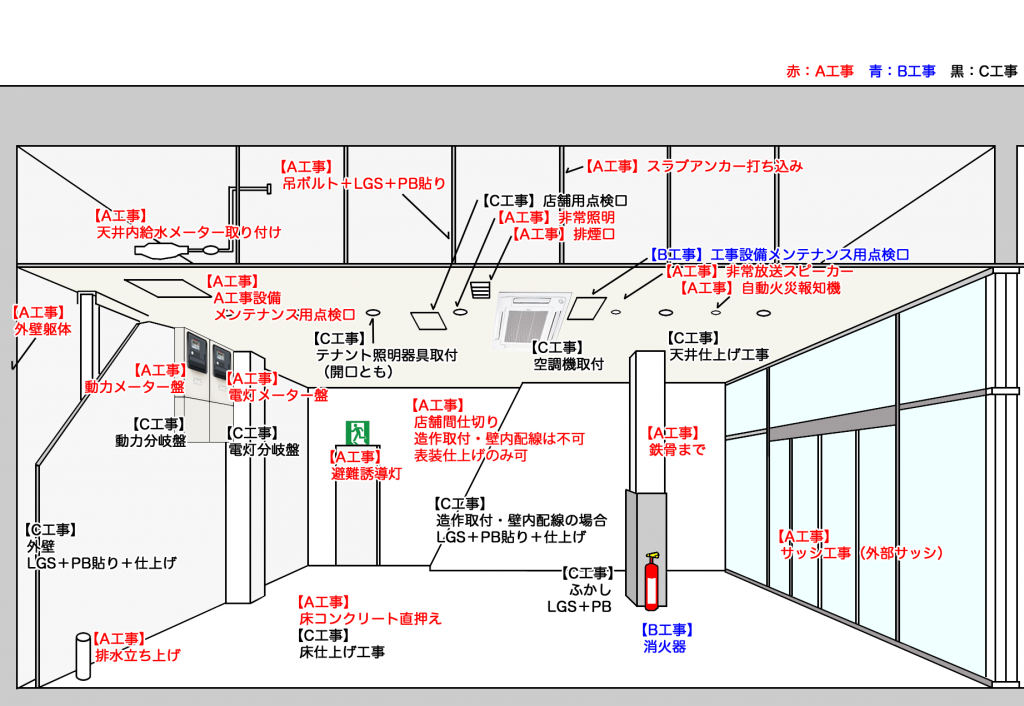

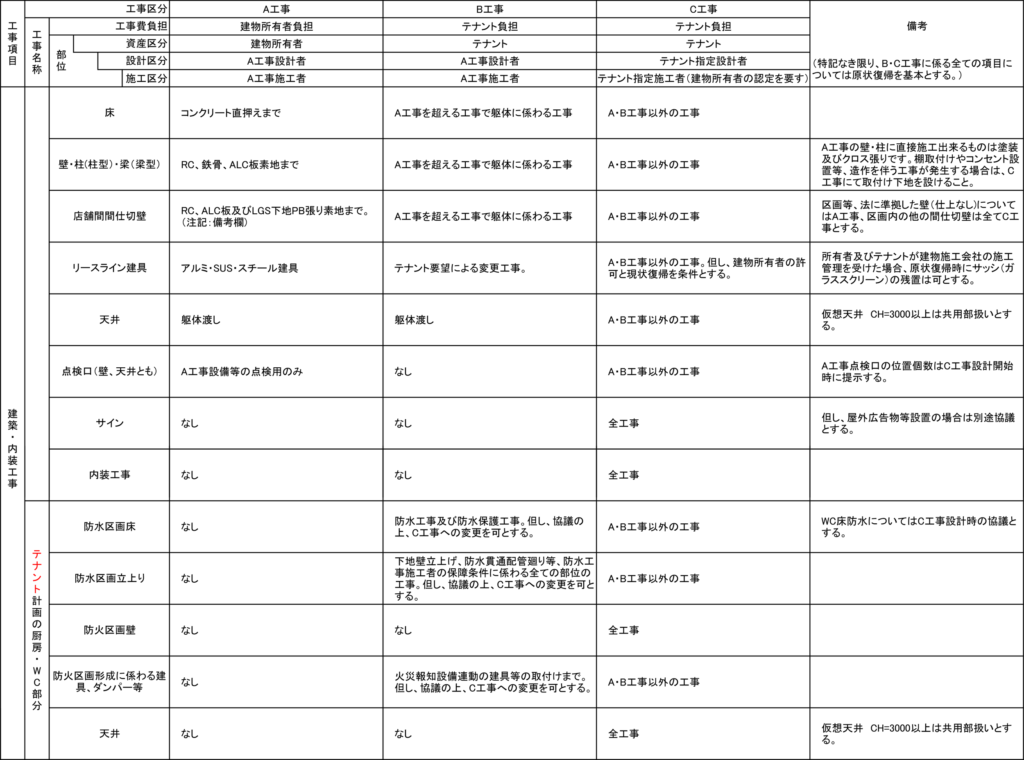

工事区分表の必要性

工事区分表とは、新築工事・改修工事・原状回復工事等を行う際、ビルオーナーとテナントどちらの資産区分で、工事をする際にどちらの費用負担で、どちらの責任のもとで行うのかを明確にした表のことです。

工事区分について十分に理解していないと認識のズレが生じ、トラブルの原因となってしまいますので、ビルオーナー・テナント双方がきちんと内容を理解する必要があります。

また、工事区分表がない、または工事区分について明確に定めていないビルで管理をしなければ、全てテナント側業者にて実施することとなってしまいます。 このような場合、一般的にオーナー指定業者は建物の建築業者や信頼できる業者を選定する場合が多い反面、テナント側業者は対象のビルの事前知識がないことが多いものですから、知らずにオーナー様の資産を傷つけてしまったり、壊していけないものを壊してしまう等後戻りできない状況になるケースもあります。 工事区分を明確にすることは資産区分を明確にする意味もありますが、オーナー様のビルを守ることにも繋がるのです。

A工事・B工事・C工事とは

| – | 費用負担 資産区分 | 工事業者 |

| A工事 | ビルオーナー | ビルオーナー指定業者 |

| B工事 | 資産区分:ビルオーナー 費用負担:テナント | ビルオーナー指定業者 |

| C工事 | テナント | テナント指定業者 |

A工事

A工事とは、ビルオーナー費用負担のもと、ビルオーナー指定業者で実施する工事のことです。一般的にはビル全体や躯体に関係する工事に採用されることが多く、具体的には、ビルの躯体部分、消防設備などで、建物を維持するために最低限必要な部分と、法的に必ず備えなければいけない部分に多い資産区分です。

テナントとして入居している場合は、直接的に関係する事は少ない工事ですが、専有部内でも行う場合もあります。

なお、工事の発注、工事業者の選定、工事費用の負担は全てビルオーナーが行い、資産区分もビルオーナーになります。

B工事

B工事とは、テナント費用負担のもと、ビルオーナー指定業者で実施する工事のことです。一般的にはテナントからの要望によって行われ専有部外でも採用されることが多い工事区分です。

具体的には、排水設備や排気設備、防水設備、空調設備、分電盤、消防設備の移設・交換、建物外部の看板の工事が当てはまります。工事自体はテナントからの要望によって発生するため、発注と費用負担はテナントとなります。しかし、ビルオーナーの資産区分に影響する工事であるため、工事業者の選定はビルオーナーが行うこととなります。

C工事

C工事は、テナント費用負担のもと、テナント指定業者で実施する工事のことです。一般的には専有部分の内装工事、電話・電源・LANなどの配線工事、什器設置工事などのような工事になります。

なお、工事を実施した後の対象物に関しては、テナントの所有物として扱われます。

工事区分表例

弊社の工事区分表の特徴

弊社では、工事区分表だけではなく、賃貸借契約において「引き渡し時仕様」・「資産区分」・「管理修繕区分」・「原状回復基準」を明確にすることを目的として資産・管理及び原状回復基準表を使用しております、下記の表のように建造物の各部位を細かく区分けしています。

このようにする事で各部位がビルオーナーとテナントどちらの資産でどのように管理し、原状回復をどこまで行うかを表の形で確認することができます。また、トラブルが発生しやすいとされているB工事の資産区分においても協議により資産区分を決定する事で両者の認識に差が生じないようにしてあります。

弊社は商業用不動産に特化した不動産管理会社であり、工事区分に関するトラブルに対しても多くの実績があります。何かお困りの事がございましたら、お気軽にご相談ください。

工事区分表作成サービス

弊社では「工事区分表」の作成代行サービスを承っております。

また、ご自身で作成する際に便利な「EXCELデータ」フォーマットをダウンロード頂くこともできますので是非ご活用ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

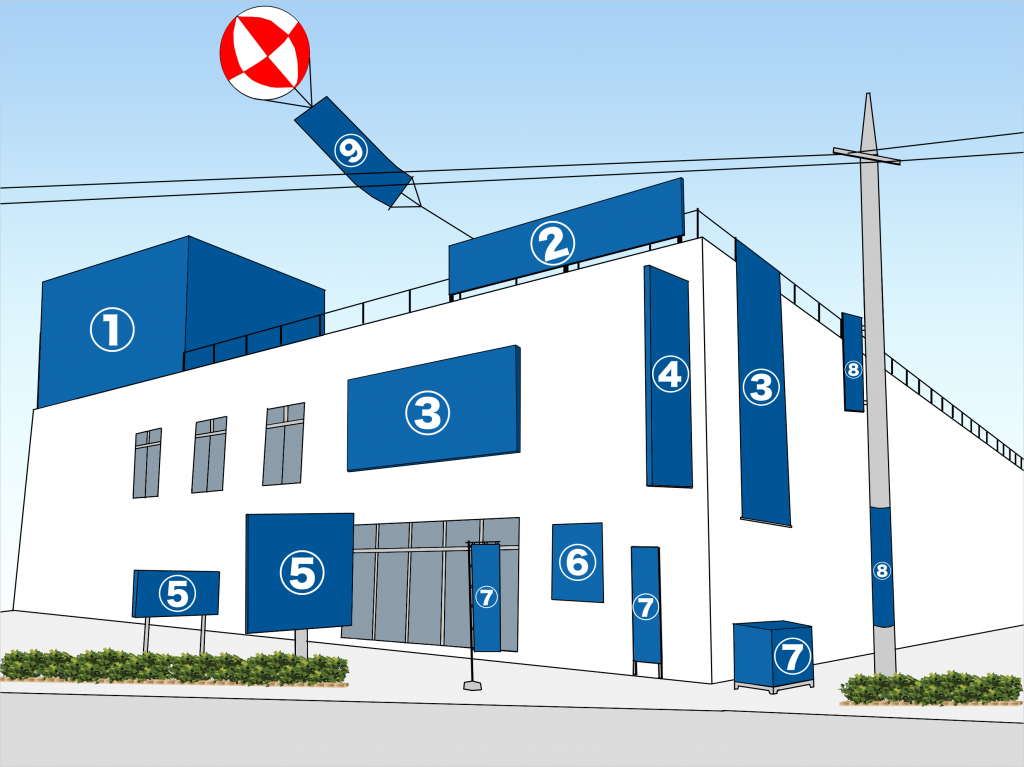

屋外広告物の許可申請

1.屋外広告物とは

①屋上広告塔

②屋上広告版

③壁面広告

④袖看板

⑤建植広告板

⑥広告版

⑦立看板・のぼり旗・置き看板

⑧袖付き広告・巻き付け広告

⑨アドバルーン

「屋外広告物」とは、次の要件を全て満たすものと定義されています。

- 常時又は一定の期間継続

- 屋外

- 公衆に表示されるもの

- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

または、ブランド名や会社名等が連想されるような柄や絵なども該当します

屋外広告物の設置に関する事は、「屋外広告物法」という法律で定められております。違反をした場合、懲役刑や罰金刑に処されることもあります。

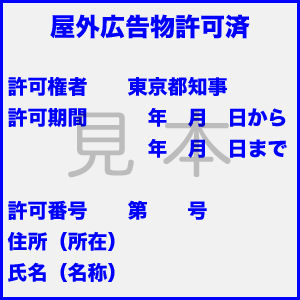

2.屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を設置しようとするものは、各自治体の条例に従い広告物設置の許可申請を行う必要があります。市区町村毎に条例が定められている場合もあります。

許可申請は役所で行う事ができ、所定の手続き、審査が完了しましたら、以下のような屋外広告物許可済シールが発行されます。

3.許可不要の広告物について

屋外広告物は各自治体によって許可基準が定められており、広告物を掲示しようとするものは確認をしてから広告物を設置する必要があります。以下は規則の一例です。

規則で定める基準(許可基準・規格・適用除外等)の例

- 面積○m2以下であること・高さ○m以下であること

- 突出看板の出幅は○m以内であること

- 地色は○色又は○色であること

- 蛍光色を使用しないこと

- 点滅する光源を使用しないこと

その為、定められた基準未満であれば、屋外広告物は『許可不要』になります。例えば、新宿区では5㎡以下の屋外広告物は許可不要になっております。

(※場所によってはネオン管や赤色光の使用は不可とされております。)

また、建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたものも屋外広告物に該当しないとされています。

(※京都市など一部の地域では、規制の対象になっている自治体もあります。)

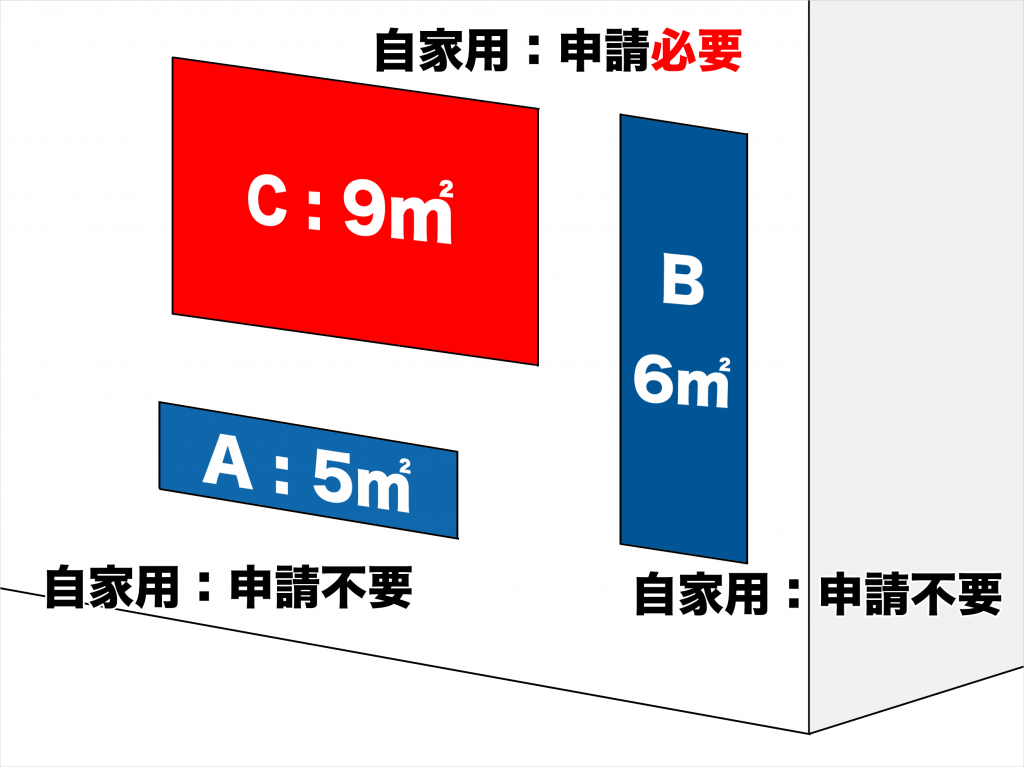

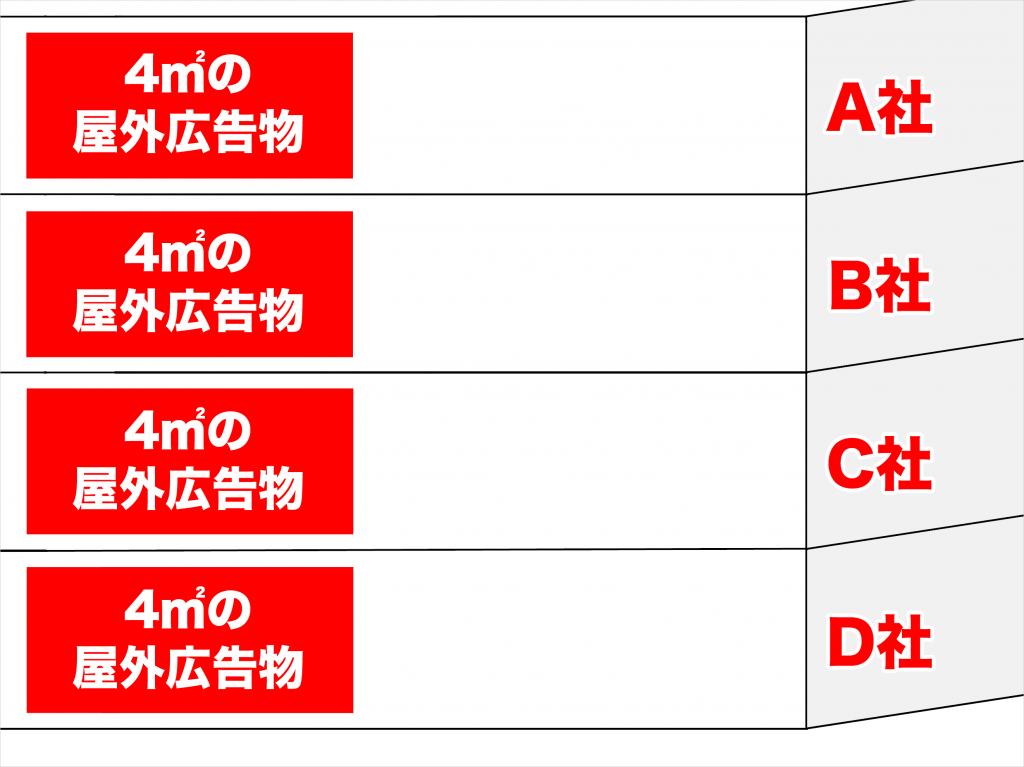

以下のような一つの壁面(広告塔)に複数の広告物が掲示されている場合はどうでしょうか。

許可が必要な面積、計算式は各自治体によって様々です。

大阪市では個々の面積で定めており、図のように申請不要な広告物もあります。しかし横浜市では総面積で計算されるため、上図の場合はすべての広告物の許可が必要になります。

各広告物毎に申請が必要であったり、ビル等の単位でまとめて申請が可能な場合もあります。市区町村毎に申請方法が異なる為、インターネットなどで確認頂いてから申請されることをお勧めいたします。

参考までに23区の場合、原則『ビル単位』で屋外広告物の面積をカウントしております。各テナントが設置した屋外広告物が5㎡~10㎡(申請必要な面積)を超えた場合、屋外広告物の申請が必要になります。

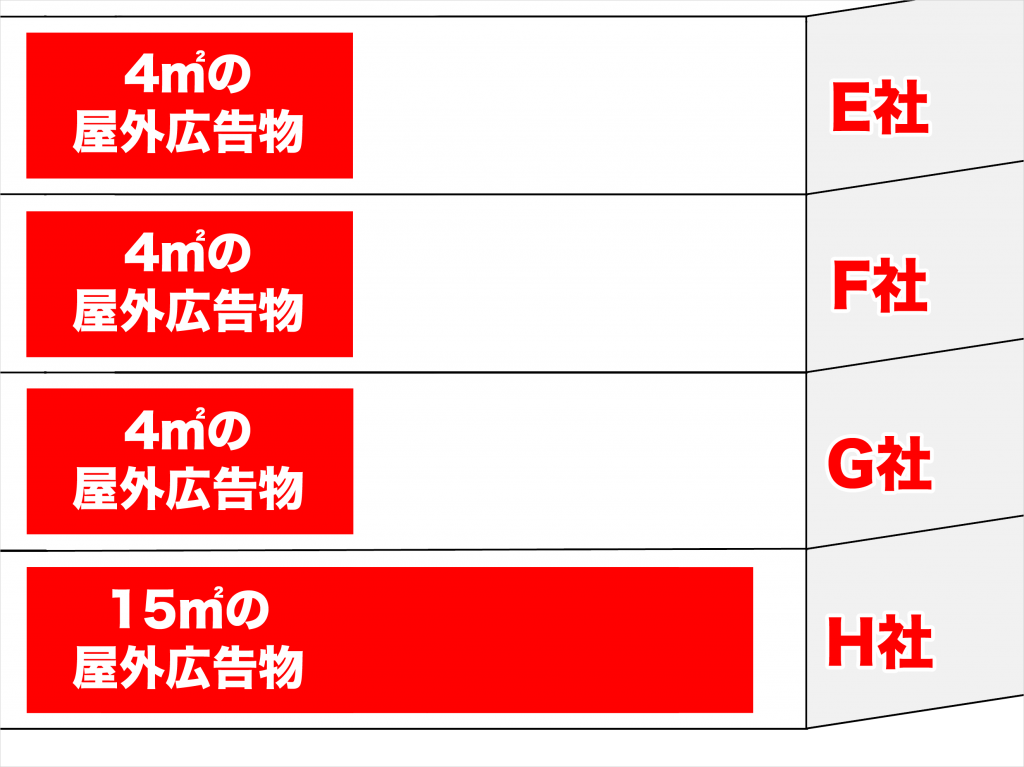

例外があり、設置しようとする屋外広告物が申請不要な面積(5㎡~10㎡未満)の場合に限り、各テナントがそれぞれ申請不要な面積の屋外広告物を設置した場合、ビル全体の屋外広告物の面積は申請必要な面積を越えておりますが、申請は不要になります。(下図左)

また、ビル全体で一つでも申請が必要な面積の屋外広告物を設置したテナントがいた場合、設置された『全ての屋外広告物は申請が必要』になります。(下図右)

全て申請不要

全て申請必要

申請者は特に定められておりませんが、ビルオーナーとの賃貸借契約書上で『屋外広告物の管理者』が申請する事が一般的のようです。

上の右図で、H社が屋外広告物の申請をした際、E・F・G社も申請が必要になりますが、その際の申請はテナント毎に申請することが一般的のようです。

また、上の左図でA~D社のいずれかが、新たに屋外広告物を設置した事で、「申請必要な面積に達した場合」、右図と同じ状況になりますので、全てのテナントは申請が必要になります。

しかし、23区ではビル1面に表示できる屋外広告物の一面の面積は、商業地域内においては 100m²以下、 商業地域以外においては 50m²以下とされ、更に合計面積は壁面面積の10分の3までと定められております。

上の左図のように各テナントが申請不要の面積で屋外広告物を出していたとしても、途中で区からの指導が入る可能性もあります。その為、本記事は参考までに留めて頂ければ幸いです。

4.許可の手数料と期間について

以下は東京都新宿区の許可申請手数料及び許可期間の表になります。

| 種類 | 許可申請手数料 | 許可期間 |

|---|---|---|

| 広告塔・広告版 | 面積5m²まで毎につき3,220円 | 2年以内 |

| 小型広告版 (縦・横1m以下) | 1枚につき400円 | 1か月以内 |

| はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき2,250円 | 1か月以内 |

| 広告旗 | 1本につき450円 | 1か月以内 |

| 立看板等 | 1枚につき450円 | 1か月以内 |

| 電柱・街路灯柱の利用広告 | 1枚につき310円 | 1年以内 |

| 標識利用広告 | 1枚につき210円 | 1年以内 |

| 宣伝車 | 1台につき4,950円 | 1年以内 |

| バスまたは電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 1枚につき610円 | 1年以内 |

| 前記以外の車の車体利用広告 | 1台につき1,950円 | 1年以内 |

| アドバルーン | 1個につき2,850円 | 1か月以内 |

| アーチ | 1基につき10,630円 | 2年以内 |

| 装飾街路灯 | 1基につき5,010円 | 2年以内 |

| 店頭装飾 | 1基につき19,800円 | 1か月以内 |

屋外広告物を設置しようとするものは、所定の手続きと申請手数料の支払いを終え、該当の広告物に屋外広告物許可済シールを張り付けた後に、屋外広告物を設置する事ができます。

各広告物の種類毎に許可期間が定められているため、引き続き広告物を設置される場合は、期限が切れる前に更新手続きをする必要があります。

5.ビルオーナーの責任

テナント側がビルに設置した『袖看板』や『壁面広告』といった屋外広告物について、ビルオーナーが責任を負うケースもあります。詳細は下記URLよりご確認ください。

6.まとめ

上述でご紹介したように屋外広告物は市区町村毎に条例が異なり、申請の基準も様々です。テナントに任せきりにしたがために、新たに別のテナントが屋外広告物を付けようとした際、他のテナントの屋外広告物が多すぎたため、申請が下りず取付ができないといった事例もあります。

ビル側である程度の制限を設ける事で、屋外広告物に関する無用なトラブルを事前に防ぐことが可能になります。不動産管理会社としっかり相談されることをお勧めいたします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナント募集に際して業種を限定することのメリット

テナントを募集する際にご意向に応じた業種を限定(制限)したテナント誘致、マネジメントをすることが可能です。

※今回の記事では用途地域による制限等は含みません。

オーナー様自身の希望するテナント(業種)に限定し、長期で借りてもらうことができれば理想ですが、業種を限定することで生まれるデメリットも忘れてはいけません。

一般的な業種限定のメリット

- 事務所、クリニックなどに限定することで建物のクリーンなイメージが保持できる

- 同じ業態が集まることで、テナントビルとしての専門性が増し、集客力が高まる

- 日常の管理業務、トラブル発生時の対処法など同様のケースが多く、管理がしやすい

- 業種が近しいため、異なる業種と比較して臭いや騒音等にもある程度テナント同士で共存共栄できる。

一般的な業種限定のデメリット

- 募集可能なテナントの分母が小さくなるため成約する難易度が高まる

- 成約難易度が高くなれば空室リスクが高まるため空室期間などを想定した資金繰り、賃料設定が必要

このように業種を限定することにはメリット・デメリットに加えて、建物の収益面で最も重要な賃料の部分に大きな違いを生むこともあります。当然ながら商売される業種により捻出できる賃料単価が異なり、飲食業は全体的に高く、事務所利用や学習塾などの業種は安くなりやすいという傾向があります。そのため、ビルの資産価値を長期的に維持するという点にスポットを当てて常に清潔な状態に保つために飲食業をNGとするケースもありますし、反対に飲食業態に限定することで事務所に貸し出す賃料相場よりも高めの賃料で成約することができる可能性があります。

まとめ

募集する業種を限定することで建物のダメージを減らした長期的なビルの運営を目指すことや、飲食を伴う業態に限定して募集をすることで通常の相場よりも高めの賃料で貸し出し、物件の収益率を高めていくこと、どちらもオーナー様のご意向で決めていただくことが可能です。もちろん、限定したテナントを誘致することで成約の難易度が上がってしまうことを忘れてはなりませんが、あまりに業種の統一性が無いと雑居ビルのような雰囲気になってしまい、建物にお越しになるお客様の印象が悪くなってしまう可能性がございます。それが原因で客足が遠のけば結果的にテナントの売り上げ減少、退店につながります。また居酒屋や消費者金融が入っているビルには女性をターゲットとした業種や学習塾などは入りづらくなってしまう傾向があるので注意が必要です。

そのような点も踏まえて、最も重要な建物の立地を考慮した上で景気、トレンド、限定する業種の属する業界の動向・出店数などを注視しながら建物を管理・運用していく必要があるでしょう。

弊社では、関連会社であるテナントリーシング専門の「株式会社イリオス」によるオーナー様の希望に沿ったテナント誘致だけでなく、今回のようなテナント募集を行うにあたってのオーナー様の収益を最大化するために収益予測等のご提案もさせて頂いております。ご所有の不動産募集に関しましてお悩みをお持ちの方は、是非一度弊社にご相談ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

建設協力金方式とは

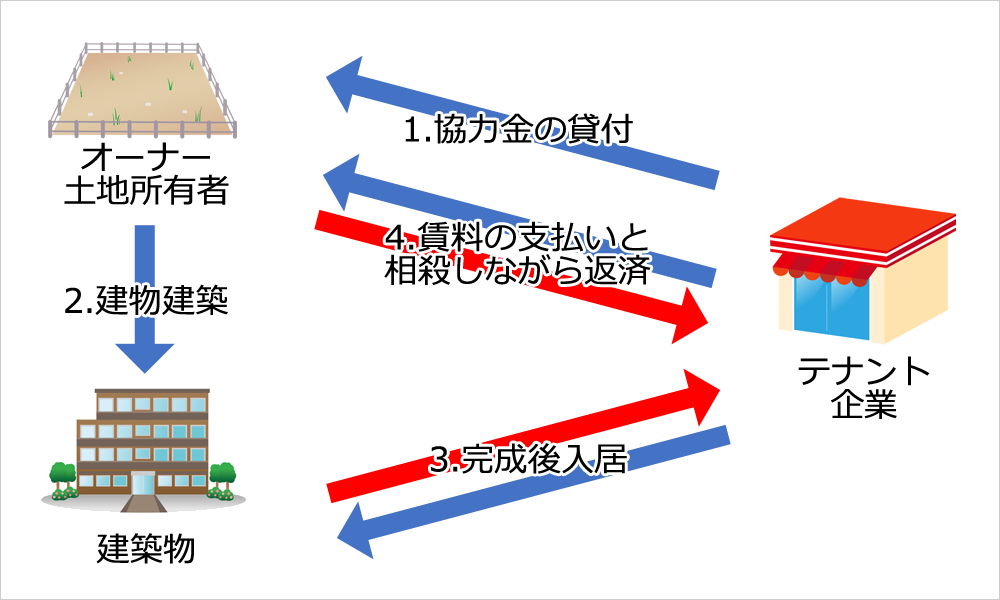

建設協力金とは建物の借主が貸主(土地所有者)に対して預託する金銭のことです。

つまり借主が貸主に対して建物建設費用の一部または全部を預入れ、貸主はその預託金を建設費用に充当します。建物が完成した後、建物をテナントが一括して借り上げます。賃貸借契約期間中は月々の賃料から相殺する形で借主へ返還され、契約期間内に全額を償却することが一般的です。

(表1.2)貸主(土地所有者)が借主(賃借希望テナント)から「建設協力金」という名目で費用を無利息または低金利で借入れ、その資金で建物を建築します。

(表3)貸主(土地所有者)はその後、建物を借主(賃借希望テナント)へと賃貸します。同時に借り入れている建設協力金は「保証金」へと名目変更され保証金は契約期間中に返済ができるように入居後の返済の計画を立て、契約を開始します。

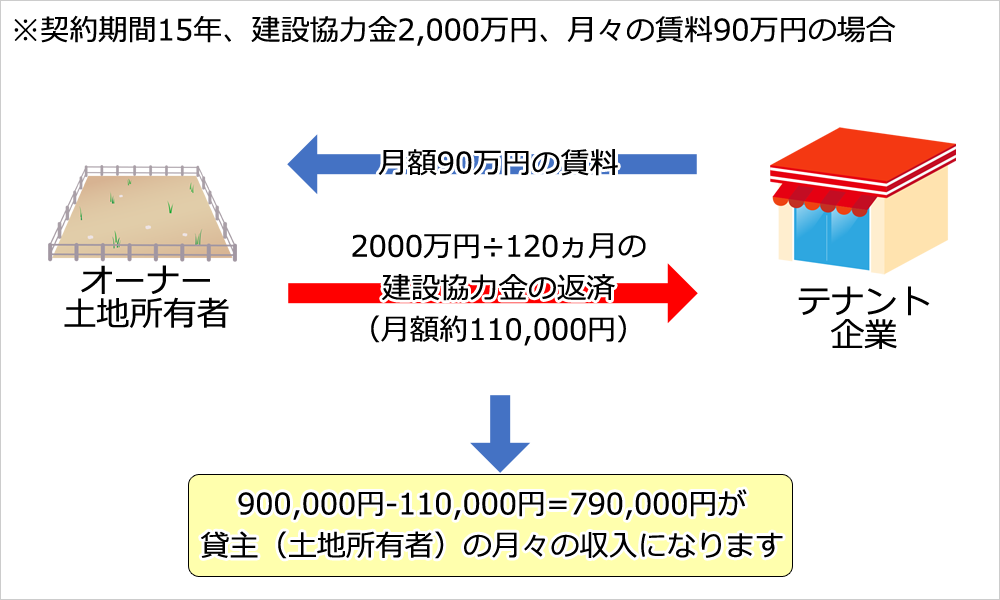

(表4)貸主(土地所有者)は通常の賃貸借契約同様に借主(賃借希望テナント)から月々の賃料の支払いを受けることになりますが、基本的には保証金の返済部分と相殺をすることで返済をしていきます(返済期間は5年~20年が一般的です)

建設協力金の返済を月々の家賃収入と相殺していく場合の一例

建設協力金方式を採用する理由とは

一般的に土地活用する際、用いられることが多いのは事業用定期借地権であり、10年以上50年未満で契約期間を定めることが可能です。10年~30年で契約期間を設定することで、造作の買い取り請求権を発生させることを防ぐこともできます。

(※30年~50年未満で設定した場合は買い取り請求権が発生してしまうので注意が必要)

そのため中長期的に借主側から借地料を受け取ることが可能です。

一方で建設協力金方式は用途の限られたロードサイドの土地を有効活用する場合に用いられることが多く、入居を希望するテナントとしてはコンビニやスーパー、ファミリーレストランなどが多く見受けられます。

貸主としては入居テナントから金銭を借り入れるため、新たにテナントの募集をする必要がありません。そのため募集がうまくいかず、完成後にテナントが決まっていないなどの空室リスクを回避することができます。また、賃借人が契約期間中に中途解約をした際に残債の支払いを免除する特約を設けることで残債の支払いだけが残ってしまう危険を回避することも可能です。相続の際の節税対策としてもメリットがあり、土地は自用地の評価から貸家建付地として、建物に関しても当然に貸家評価となり評価額が下がることで節税が可能です。加えて借り入れた建設協力金が契約開始後に保証金となった後も負債としてみなされるため、課税の対象からは外れるためその金額分の節税が可能になります。こちらも土地所有者にとって大きな節税対策と言えるでしょう。

方式を採用するにあたってのリスク

万が一、借主側の倒産・撤退による中途解約などが起こった場合(※賃貸借期間終了後も同様)、借主希望の仕様に仕上げた建物や内装を新たなテナントに転用することやロードサイドの建物の場合、同じく沿道のサービス業しか出店が認可されないなど、業種の制限を受けて後継テナントの誘致が困難になってしまう可能性が考えられます。このような状況に陥らないためにもテナントの要望を踏まえたうえで汎用性のある建物を建築することが必要となってくるでしょう。

また、上記のように万が一テナントが退去してしまった場合、建物の所有者はあくまで貸主(土地所有者)であるため、入居テナントが決まらない場合でも固定資産税などの税金を納めていく必要があります。改修工事の金額が大きく、やむを得ず建物を解体する場合には解体費の負担しなければならない可能性もあり、借主が入居中の場合でも建物の維持修繕費は当然に貸主の負担になります。このようなリスクを避けるために賃料を高く設定しておくなどの対策が必要になります。この2点は実際に方式を利用する際に注意が必要です。

最後に

このように貸主側のメリットが多く、借主側とのニーズが合致すれば大きなメリットを生み出すことのできる建設協力金方式ではありますが、どちらか一方の利益に偏った契約などが締結されてしまうようなケースも少なくありません。新たに物件の建設をお考えのオーナー様としてはまず、賃貸借契約を締結することでテナントが建物建築後に事業を取りやめたなどという事態に陥らないためにも入念な準備が必要です。

その他の方法と合わせてしっかりと検討した上でご検討していただければと思います。特約にはどのような免除内容を定めたらよいのか。引き渡し後の管理区分はどうするべきか、詳細な取り決めが必要になります。弊社、総合施設管理では今回説明させていただいた、建設協力金方式に関する契約内容のご相談から引き渡し後の管理、物件の資産価値の維持向上などお客様の幅広いニーズに対応させていただきます。現在、土地活用でお悩みの方は是非一度弊社にご相談下さい。

Youtubeにて解説動画を公開しております

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナント成約に至るポイントとは

(1)埋まらない空室

空室期間が1ヶ月、3ヶ月・・・と後継のテナントが決まらずに空室状態の事業用不動産をお持ちのビルオーナー様もいらっしゃる事と存じます。

地元の不動産会社に依頼済みで、なかなか成果が出ないようであれば、依頼された不動産会社の得意分野を確認してみてください。不動産会社にも得意不得意がありますので、少しでも不安に思われましたら、事業用専門の不動産会社に依頼される事をお勧めします。今回は、地元の不動産会社にはできない、募集における事業用専門の不動産会社の手法と対策についてご紹介いたします。

(2)居住用と事業用

事業用物件を専門に取り扱っている不動産会社は大変少なく、業界全体の1割程度とも言われております。なぜ少ないのでしょうか。それは、居住用のマンション・アパートなどの仲介に比べ、下記が考えられます。

- 電気容量、給排水、排煙、消防の知識が必要

- 契約までの調整等、大変手間がかかり、多種多様な知識が必要

- 近隣、上下階のテナントの調整が必要

そのため、事業用物件の契約手続きを行う際には、多種多様な知識を持ち、ノウハウを持った担当者が対応する必要があります。実際に居住用物件を月に数十件仲介するような営業マンでも、事業用不動産は全く経験がないという事例もあります。

このように、不動産仲介の中でも難しいと思われているのが事業用物件です。事業用専門の不動産会社であれば、ノウハウを持った担当者が対応しますので、専門だからこその強みを活かしたご提案が可能です。

(3)事業用不動産の募集

一般的に物件の募集といえば「インターネット広告」が思い浮かぶと思いますが、アットホームなどのポータルサイトへの広告だけでは不十分です。下記のような手法も取り入れることにより、契約に至る可能性が高まります。

- レインズ、ATBB等の業者間サイトに登録

- 出店希望者への直接物件紹介

- LINEなどのSNSサービスを利用した物件紹介

- ダイレクトメールを活用した物件紹介

- 事業用不動産の専用募集サイトへの登録

このように、様々な手法やコネクションを活用することで、早期契約の可能性を高めることができます。

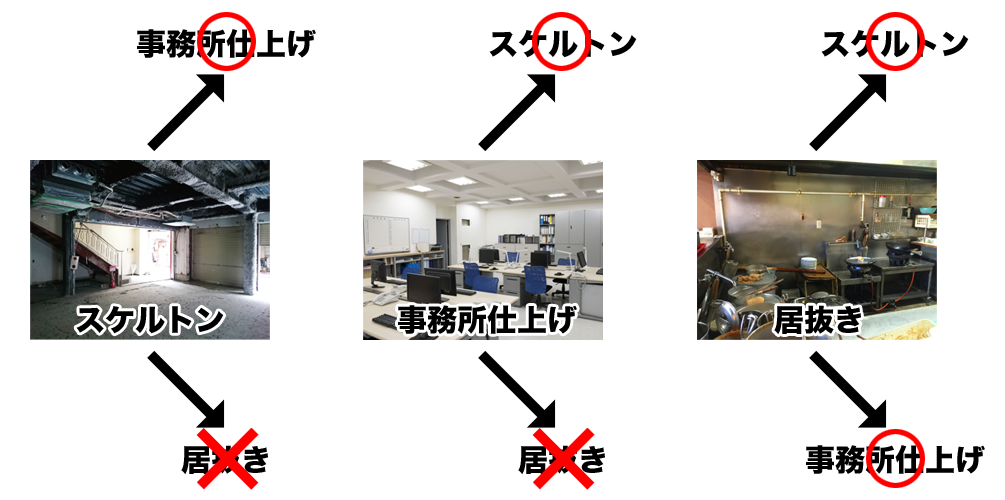

(4)募集時の手法と対策

物件を探している借主様は、賃料等の条件だけでなく、工事費用(開業費用)についても考える必要があります。居抜きや事務所仕上げなどを希望条件にして、物件を探しをしている借主様も数多くおります。つまり、借主様の求める引渡状態に合せる事ができれば、早期契約の可能性が高まります。過去の記事でもまとめてありますので、詳細はこちらをご覧ください。

より早く後任のテナントを決めるためには、内装の状態や適正賃料の設定はとても重要です。事業用専門の不動産会社なら、その経験や知識を活用し、ビルオーナー様がベストな選択をするためのアドバイスが可能です。

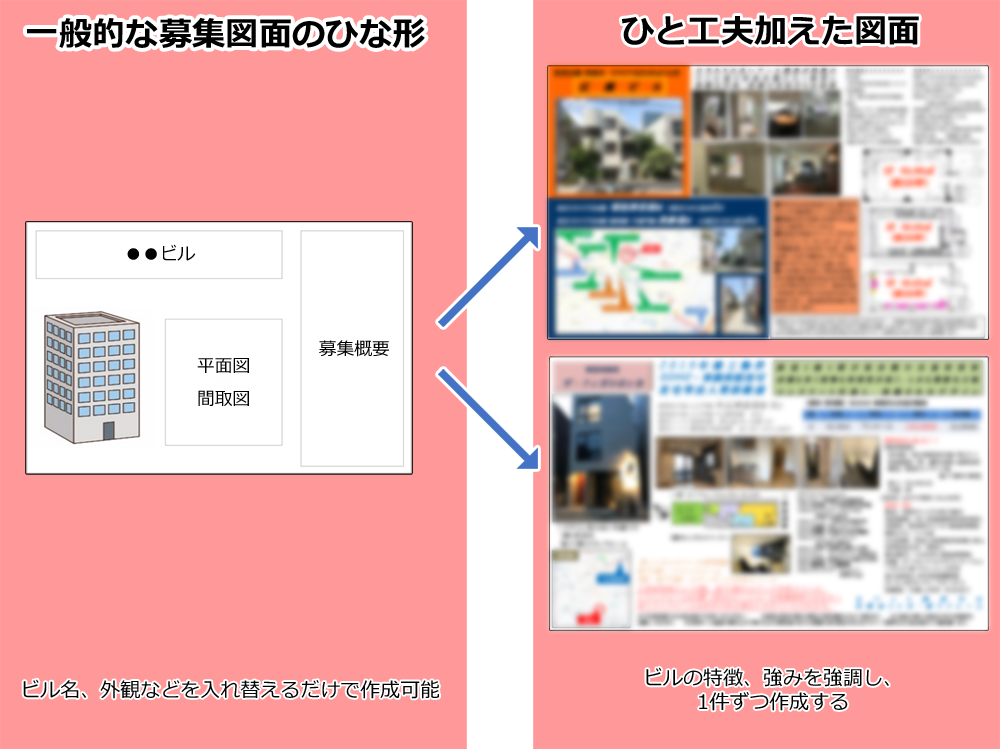

また、募集図面を作成にもひと手間加える事で、反響が増え、成約に至る可能性が上がり、良い結果を生み出します。一般的な不動産会社は、募集図面の作成は「ひな形」を使用しております。業務が効率的になる反面、どんなビルも同じように見えるため、一見すると代わり映えのしない募集図面になってしまいます。

図面はひな形ばかりに頼る事なく、1部屋ずつ丁寧に作成する事も非常に重要なことだと思います。

(5)まとめ

募集といっても様々で、どの不動産会社でも一般的な募集は可能です。インターネット広告も当たり前のように行っております。しかし、当たり前の事をするだけでは、テナントの早期契約には至りません。

例えば、「クリニック」、「物販」など、ビルオーナー様が借りて欲しいと考えている業種があると思います。事業用専門の不動産会社であれば、今までのノウハウを活かし、その業種の企業担当者へ直接アプローチをすることが可能です。これは一般的な不動産会社では難しいと思います。

2018年度末時点の宅建業者数は約12万社。全国のコンビニの数は6万軒弱といわれており、不動産会社は今やコンビニの2倍以上あります。どの不動産会社に依頼すべきか判断できないビルオーナー様も多いと思います。不動産会社にも得意不得意があり、ノウハウの有無で対応が大きく変わって参ります。

テナント成約に至るポイントとは、不動産会社選びといっても過言ではありません。「大手だから」「CMを見たことがある」「近所にあるから」といった理由で不動産会社を選んではいけません。 オーナー様の利益を最優先に考えられる、信頼できる会社に依頼するのが一番です。

空室にお困りでしたら、顧客情報を多数持っている株式会社イリオス及び、株式会社総合施設管理にお任せください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナント募集における引き渡し状態について

現在空室の募集区画において、「引き渡し状態」はどのような意味をもつのでしょうか。

物件の引き渡し状態は大別すると以下の3パターンございます。

①店舗内の内装(床・壁・天井など)が全て取り払われた躯体状態(=スケルトン)

②床・壁・天井などの内装に加えエアコン・照明器具・トイレ・流し台などの設備が整っている状態(=事務所仕上げ)

➂前テナントの内装・設備が残っている状態(=居抜き)

オーナー様の中には、例えば「事務所として使用していた前テナントにはスケルトン状態で退去してもらったけれど、次も同じような業種が入りそうなので、内装を残置してもらっても良かったかなぁ」や、「前テナントには居抜き状態で退去してもらったけれど、なかなか次のテナントが決まらないなぁ」というお悩みを抱えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、テナントが退去した後ではスケルトン状態を居抜きに戻すことも、事務所仕上げを居抜きに戻すこともできません。現況から全ての引き渡し状態へ変更することはできないことをあらかじめご理解いただいたうえでご覧ください。

では、テナントが退去した後に引き渡し状態を見直すにはどのようにしたらよいのでしょうか。もちろん、どの引き渡し状態が一番良いということは一概には言えませんので、まずはテナント側の意向と、オーナー様とテナント両者それぞれのメリット・デメリットを把握し、そのうえで引き渡し状態の選択をしましょう。

| 引渡状況 | メリット | デメリット | 入居しやすい業種の例 |

| スケルトン | ・間取りや仕上げを思い通りの内装にすることができる ・前のテナントの影響を受けない |

・工事費などコストがかかる ・開業までの時間がかかる ・退去時の解体費用 |

飲食店 美容院 歯科クリニック スポーツクラブ コインランドリー 等 |

| 事務所仕上げ | ・初期費用の削減が可能 ・開業までの時間が短縮できる ・そのまま使用可能 |

・希望どおりの配置ではない可能性がある | 事務所 学習塾 マッサージ クリーニング 等 |

| 居抜き | ・初期費用の削減が可能(同業種であれば) ・開業までの時間が短縮できる ・他の内装への投資が可能 |

・前テナントのイメージに影響を受ける可能性がある ・内装レイアウトの変更が効きにくい(莫大な費用を要する) ・前テナントの原状回復義務を引き受ける可能性がある |

※1 居酒屋 スナック 焼肉店 クリニック 美容院 等 |

※1…基本的に前テナントと同業種のテナントが入居するものと考えるため、ここでの例は、よくある居抜き物件の業種例です

表をご覧いただきますと、どの引き渡し状態もメリット・デメリットがございます。業種の例はごくわずかの列挙となりますので、そのほか気になる業種に関しましてはお問い合わせください。

テナントによっては出店費用を抑えられる事務所仕上げの物件を優先して探している場合や、すぐに開業することができる居抜き物件で探している場合もございます。事務所仕上げと居抜きでは、募集できる業種が限定されてしまい、お問い合わせが少なかったり、テナントが決まりにくかったりするのではないかと考えてしまうかもしれませんが、条件の固まっているお客様からの反響が期待でき、契約までの流れがトントン進むといったこともございます。

また、テナントから「広さ・賃料は良いけど、事務所仕上げの引き渡しだったらなぁ」「事務所仕上げじゃなくて、スケルトン引き渡しがいいなぁ」「初期費用にそんなにかけられないなぁ」といったお問い合わせをいただくこともあります。そんな時は、物件所在地の地域や立地によって引き渡し状況を柔軟に考えることが必要になるでしょう。

引き渡し状態を変えることは決して安易なことではないでしょう。時間と費用がかかることはもちろん、建物の用途や給排水・ガスなどの設備容量も考慮しなければなりません。

そのようなお困りごとに対して弊社では、多種多様なビル管理の経験と実績のある社員が、引渡状況のご提案をさせていただきます。物件ごとにお問い合わせを集計し、オーナー様のテナント誘致にご活用いただくことも可能です。ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

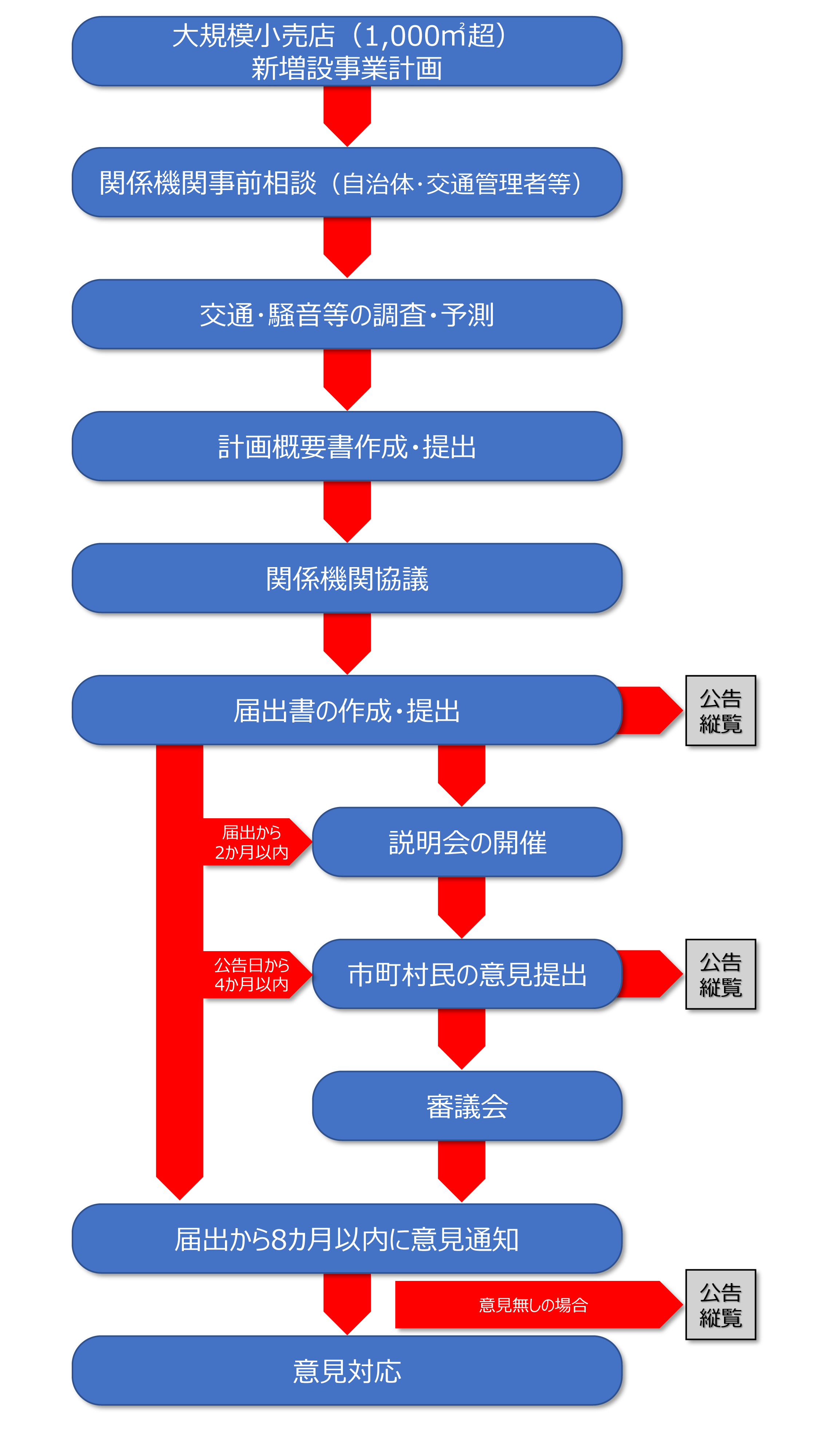

大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは

「大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という)」は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わって制定され、1998年6月3日公布、2000年6月1日から施行されています。

大規模小売店舗(以下「大型店」という)は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。

このため、大店立地法は、大型店の設置者が配慮すべき事項として大型店の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。

大店立地法の概要

⇒届出先は、各都道府県です

東京都内の大型店に関する届出は、東京都になり、届出者は建物の設置者(建物所有者)です。

⇒店舗面積1,000㎡を超えるものが届出対象

店舗面積の合計が1,000㎡を超えるものを大型店といい、届出等の対象となります。

※店舗面積:小売業を行なうための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービス店舗及び共用部は含まれません。)

⇒新設、変更の届出を公告、縦覧

大型店の新設、変更の届出については、届出書記載の内容の公告、縦覧を行い、周辺住民等から広く意見を求める機会を設けています。

⇒周辺住民等への説明会を開催

大型店の設置者に対して、新設等の内容を周辺住民等へお知らせするための説明会の開催を義務つけています。

⇒市区町村、周辺住民等から意見聴取

各都道府県は、届出の公告後、大型店が立地される市区町村に対し、周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を聴くことになっており、その意見が 十分に反映される仕組みが確保されています。また、住民、事業者、商工会等も東京都に対し、意見書を提出することができます。

⇒設置者に対する意見、勧告

各都道府県は、市区町村等からの意見に配慮し、また、指針の内容に照らし、大型店の周辺地域の生 活環境を保持する見地から、設置者に対して意見を述べます。この意見を適正に反映せず、大型店の周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、設置者に対して勧告を行うことができます。更に正当な理由がなく、この勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。

主な届出事項の概要

- 大型店内の店舗面積の合計

- 駐車場の位置及び収容台数

- 駐輪場の位置及び収容台数

- 荷さばき施設の位置及び面積

- 廃棄物保管施設等の位置及び容量

- 大型店において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

- 来客が駐車場を利用することができる時間帯

- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

届出から開店まで流れ

大型店の新設を行う場合は、まず、お考えの計画が大店立地法の届出義務の対象となるのかどうかを確認する必要があります。大店立地法の届出対象である場合、事前協議を含め、手続終了までに1年程度かかる可能性がありますので、店舗計画が決まり次第、できるだけ早い時期に各都道府県に相談が必要になりますが、コンサルティング会社等に委託するのが一般的なケース言えます。また、届出を行わなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合には、最大で100万円以下の罰金の処分を受ける可能性がありますので、忘れずに実施致しましょう。

大店立地法につきまして費用のご相談やその他ご質問等ございましたら、当社までお気軽にご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

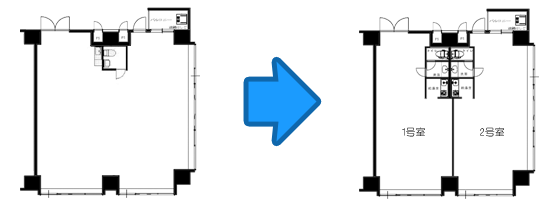

分割貸しのメリット・デメリット

オーナー様のご都合やテナントからの要望、管理会社等からの提案などの理由から区画を分割してお貸しする場面があるかと思います。そうなった場合のメリット・デメリットを記載します。また、分割貸しを検討している、今後分割貸しの可能性があるという方はご参考にして頂ければと思います。併せて「分割貸しの注意点」もご参考にして下さい。

まずは、分割貸しを検討するのはどのようなときでしょうか。

- オーナー様のご事情により

- 入居を検討しているテナントからの要望

- 入居済みのテナントから坪効率が悪いので、面積を減らしたいとの要望

- 面積が広いため募集してもテナントが決まらず、管理会社等からの提案

上記の他にも様々な理由があると思います。しかし、ご自身の都合のため、テナント・管理会社から言われたからといって分割をしてはオーナー様にとって不利益となるかもしれません。分割した後のことをよく想定しましょう。では、分割貸しのメリット・デメリットはどのようなことがあるでしょうか。

メリット

- テナントの要望面積を提供できる

ビルの立地等は気に入っているが面積が広いという場合に、テナントが要望する面積にでき入居の可能性が高くなります。募集(業種)の幅が広がります。 - 空室時のリスクが分散する

ある区画を2分割にして貸していた場合、一方が退去となっても、もう一方のテナントが入居中のため賃料収入がゼロになることはありません。

デメリット

- 工事が発生しその費用、時間がかかる

分割貸しをするのには、分割数に応じて区画の形成やインフラ設備の整備が必要となります。そのためオーナー様で工事の発注や設計図の作成をすることになり、オーナー様の手間や費用負担があります。テナントが早期に入居希望の場合は、工事を行う都合上テナントの入居日はオーナー様の工事完了後となり、賃料発生日も遅れてしまいます。また、分割工事により共用部ができ清掃等も発生します。 - テナントのために割く時間が増える

契約締結に向けて契約書の作成、ビルの点検やビルの不具合があったときのテナントへの連絡・テナントからの連絡(入居後のテナント管理)、家賃管理や電力・水道・ガスの契約が一括だった場合のメーターの検針などオーナー様とテナントが1:1から1:2、1:3の関係になり、オーナー様のご負担が増えます。

参照:店舗の基本設備スペック

参照:テナント管理は必要か

参照:テナントの適正坪数について

以上のように分割貸しは一長一短ですが、最終的には何を優先するかでお決めになると思います。ご判断に迷われたり、何かお悩み・ご心配事がございましたら当社総合施設管理までお気軽にお問い合わせ下さい。デメリットで記載した電気・水道の検針業務や共用部の清掃等も当社で承っています。オーナー様のご負担を減らせられるようにお力添えできればと思います。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

竣工前の建物におけるテナントとの賃貸借契約の注意点

今回は竣工前の建物における賃貸借契約の注意点について、オーナー様目線で紐解いて行きましょう。

竣工前とは、新築建物の建設工事が終了する前の状態を指します。

そんな竣工前の建物における賃貸借契約で注意すべき点は、大まかには以下の通りになります。

- 竣工時期が変更になった場合

- 賃貸借契約が解約になった場合

- 用途変更のタイミング

- 工事区分の設定

竣工時期が変更になった場合

天変地異による竣工の遅延等やむを得ない事情により、契約書の引渡し日通り引渡しが行えないケースがございます。そうなった際に一切の取り決めがないまま契約を締結していると、テナントとトラブルに発展する可能性がございます。その為、契約書には「引渡し日が遅延する場合、これによってテナントに損害が生じた場合にも、損害賠償等の請求ができない旨」や、「引渡し日が変更となった場合に新たな引渡し日の取り決めに関する内容」を明記することがポイントです。そうすることで万が一のリスクヘッジに繋がります。

例文:貸主は、万が一本物件の建設工事の遅延や、天変地異による不可抗力等、やむを得ない事情により、引渡し予定日までに借主へ引渡しが不可能となる場合には、予め借主へ通知するものとし、新たな引渡し日を取り決め、同日を賃料発生日とする事を承諾する。尚、引渡し遅延により借主に損害が生じた場合にも、貸主および本物件関係者に対し、借主は損害賠償などの請求はしないものとする。

契約が引渡し前に解約となる場合

契約締結から引渡しまでの期間が長い場合に貸主、借主ともに「やっぱり解約したい」と心変わりが起きるケースがあります。そうなった場合を想定して、契約書に引渡し日までに解約とする場合の特約等を設けるといいでしょう。

例文:契約締結日より本物件引渡し日までに借主が解約する場合、本契約締結時に預託した敷金を放棄することにより本契約を解約できるものとし、貸主が解約する場合、預託済みの敷金を速やかに借主に返還し、敷金と同額を違約金として借主へ支払うことにより解約できるものする。

用途変更のタイミング

例えば、スケルトン(店舗の内装設備が無い状態)での建物建設の場合、確認申請時に申請できる用途は物販店舗・事務所に限られています。誘致したいテナントが飲食店だった場合は条件によっては用途変更が必要となります。

■参照: 用途変更とは

竣工前に用途変更を行う場合

建築確認申請後であっても一定の期間までは変更申請を行うことが出来ます。このタイミングで用途変更・変更申請を行うメリットはテナントが先行して竣工前に内装工事を行え、すぐにオープンが可能になる点、オーナー様側としては、テナントから多く要望のある内装工事期間中のフリーレント付与の回避ができ、引渡し日及び賃料発生日の前倒しが望めます。

工事区分の設定

建物建設中にテナントが先行して内装工事を行う場合、管理・監督は本体工事の施工会社にある為、施工会社の承諾が必要になります。また、内装監理費や、A工事・B工事・C工事の区分を契約前に事前に明各にしておかないと、契約後にテナントとトラブルになる可能性があります。

A工事・B工事・C工事については以下の表をご参照下さい

| 工事区分 | 工事の指示者(資産管理者) | 担当する業者 | 費用の負担者 |

| A工事 | オーナー | オーナーの指定業者 | オーナー |

| B工事 | オーナー | オーナーの指定業者 | テナント |

| C工事 | テナント | テナントが選定 | テナント |

これまで竣工前の物件における注意点を幾つか説明してまいりましたが、他にも注意すべき点は多くございます。オーナー様のリスクヘッジを鑑み、事業用不動産の契約に関して専門知識を備えた不動産会社へ委託をすることがオーナー様の利益の最大化に繋がるので、多くご依頼を頂いております

当社では、これまでの管理上のトラブルなどを基に、契約の様々な内容を改善し続けております。ご質問や契約の内容に不安などありましたら、当社までお気軽にご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナントの適正坪数について

テナントの出店条件は、賃料・立地・周辺客層・ビル設備等多くの要素が関係し、テナントの業種業態によって異なります。

その中でどのテナントも重視する条件の一つに物件面積(坪数)があり、テナントの店舗開発者は出店を検討している業種業態に適正な坪数かを考慮します。

なぜ適正坪数が必要なのかというと、面積が小さいと必要な設備が入らなかったり、客席が足りないと想定売上が確保できないこともあり、逆に面積が大きくても無駄なスペースが生じ、その分の賃料が余計な負担になる場合がございます。

では、各テナントがどれ位の面積(坪数)を必要としているかご存じでしょうか。

※下記表は、弊社グループ会社の株式会社イリオスが今までの物件のマッチングを基に作成したテナントの適正坪数です。

| 業種区分 | 業種 | 面積(坪) | |

| 最小 | 最大 | ||

| 総合物販 | 総合スーパー(GMS) | 2000 | 5000 |

| 食品スーパー(SM) | 100 | 1000 | |

| 総合ディスカウント | 100 | 1000 | |

| コンビニ | 40 | 80 | |

| 物販(専門店) | ホームセンター | 500 | 15000 |

| 家電量販 | 200 | 2000 | |

| 総合スポーツ用品 | 150 | 1200 | |

| カー用品 | 150 | 1000 | |

| ドラッグストア | 100 | 300 | |

| オフィス用品・文具 | 100 | 300 | |

| 家具・インテリア | 50 | 20000 | |

| 書店 | 50 | 2000 | |

| 酒屋 | 50 | 100 | |

| 100円均一 | 40 | 300 | |

| ゴルフ専門店 | 30 | 300 | |

| ペットショップ | 30 | 150 | |

| 自転車 | 25 | 150 | |

| 調剤薬局 | 15 | 70 | |

| おもちゃ玩具 | 10 | 1500 | |

| 携帯電話 | 5 | 70 | |

| 花屋 | 5 | 20 | |

| チケット販売 | 3 | 20 | |

| 物販(衣料) | ファストファッション | 100 | 300 |

| ブランドリサイクル | 20 | 100 | |

| 靴 | 20 | 50 | |

| アミューズ | シネコン | 1000 | 3000 |

| ボウリング | 600 | 2000 | |

| スーパー銭湯 | 500 | 2000 | |

| ゲームセンター | 100 | 500 | |

| パチンコ | 100 | 500 | |

| カラオケ | 80 | 100 | |

| ネットカフェ | 50 | 150 | |

| ビリヤード | 50 | 100 | |

| 業種区分 | 業種 | 面積(坪) | |

| 最小 | 最大 | ||

| サービス | デイケア | 50 | 100 |

| トランクルーム | 50 | 200 | |

| 写真スタジオ | 40 | 120 | |

| スポーツクラブ | 30 | 2000 | |

| 学習塾 | 20 | 200 | |

| 保育所 | 20 | 100 | |

| コインランドリー | 20 | 60 | |

| クリニック | 15 | 200 | |

| 美容室 | 15 | 100 | |

| ペット美容・ホテル | 15 | 50 | |

| エステ | 15 | 50 | |

| クリーニング | 10 | 30 | |

| 旅行代理店 | 10 | 50 | |

| 保険窓口 | 5 | 30 | |

| マッサージ | 5 | 50 | |

| 合鍵・靴修理 | 2 | 15 | |

| 喫茶・食事型 | ファミレス | 70 | 100 |

| 寿司 | 20 | 100 | |

| カフェ・喫茶 | 20 | 50 | |

| ファーストフード | 20 | 50 | |

| カレーハウス | 10 | 30 | |

| アイスクリーム | 5 | 20 | |

| たこ焼き・クレープ | 1 | 10 | |

| 重飲食・飲酒 | 中華レストラン | 50 | 200 |

| 焼肉 | 20 | 50 | |

| お好み焼・もんじゃ | 20 | 50 | |

| 日本料理 | 15 | 200 | |

| とんかつ | 15 | 30 | |

| そば・うどん | 10 | 40 | |

| ラーメン | 10 | 30 | |

| 丼・定食 | 10 | 30 | |

| 居酒屋 | 5 | 100 | |

| 焼鳥 | 5 | 30 | |

| バー | 2 | 50 | |

| 食品物販 | 宅配ピザ | 30 | 50 |

| ベーカリー | 20 | 40 | |

| 弁当販売 | 10 | 30 | |

| 和・洋菓子 | 3 | 30 | |

例えば、上記表を見ると業種業態によって面積は様々です。

ビルのイメージに合った業種や、近隣に同種の業態が無いので誘致したい等、色々なテナント誘致が考えられます。

また、物件面積が小さすぎてテナント候補にお困りであったり、ビルの空きスペースを有効活用できないか等をお考えであれば、1坪から出店可能な業種業態もあります。

逆に大きな区画を貸したい場合、物件が大き過ぎてテナントが使いきれないということもございますが、物件を分割すれば、適正坪数に合ったテナントを誘致することも可能となります。

上記表は、オーナー様がテナント誘致のご参考になればと思い作成したものです。

ビルを運営させる際にご活用頂ければ幸いです。

各テナント様の出店戦略は日々変化しており、不動産仲介業者でもテナント情報を得るのに苦労します。

当グループはテナント様との密なコミュニケーションを取り、情報を得ております。

現在、ご所有のビルで空き物件へのテナント誘致でお困りのオーナー様は、是非弊社へご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

分割貸しの注意点

1つの区画を様々な理由から2区画、3区画に分割して賃貸することがあるかと思います。

今回は引渡し状態を「事務所仕上げ」と「スケルトン」に分けて注意点を記載致します。

法規制の確認

【事務所仕上げの場合】

複数区画を作るには、壁で間仕切りを作る必要があります。建築基準法に則り防炎・防火区画を形成している、消防法に則り誘導灯や感知器等、スプリンクラーの設置がしてあると思います。間仕切りを作ることによって元々適法であったものが適法外になる可能性があります。事前に設計士等に相談し、何を重要視するのかを決定してから工事の計画にうつりましょう。

【スケルトンの場合】

分割の時点では建築基準法や消防法を事務所仕上げと比べ、気にする必要はありません。しかし、スプリンクラー配管は分割に応じて分岐させておく必要があります。

インフラ設備の確認

【事務所仕上げの場合】

電気や空調機や換気設備の位置、及びそれらスイッチの位置が重要になります。分割の方法によっては、明かりが少ない所が発生し照明の増設が必要になることや、必要な給排気量が取れずダクトや給排気口の増設が必要となることもあります。また、電気や空調機のスイッチの位置や対応している場所によってはスイッチの移設等も発生する可能性があります。

給排水やガス設備について事務所仕上げの場合は共用で使用することが多いと思います。その場合は問題ありませんが、なかには専有部に欲しいと言うテナントもいます。その場合、給排水やガス配管を分岐させる必要がありますので注意して下さい。また配線や配管を分岐させるときは容量や流量が足りるかということも要確認です。

【スケルトンの場合】

どんなテナントでも専有部に必ず電気は必要となりますので配線の分岐が必要となります。また、給排水やガス設備についても分割数に応じて配管を分岐させておかなければなりません。事務所仕上げの場合と同様に、容量や流量が足りるかということもご確認下さい。

その他

建物入口や外壁、袖等に看板を掲載する建物が大多数だと思います。看板掲載範囲は限られています。自社テナントの看板を大きく掲載した方が、認知度が増えます。店舗の場合、集客や売上、経営に大きく関わる要因の1つが看板と言っても過言ではないでしょう。そのため、分割数に応じて各テナントの看板掲載範囲についてもどのようにするのか検討しておく必要があるでしょう。

1区画であれば、1テナントでいいのですが、分割するとその数だけテナントが必要となり募集活動に時間を要するかもしれません。ここでオーナー様にご理解して頂きたいことは、分割数が多ければその分、空室のリスクがあるということです。また、テナントの業種によって求める面積が異なりますので、分割するときはご注意下さい。

他にも分割貸しを決めてから問題点が出てくると思います。「分割しなければよかった」「こんなはずではなかった」とならないようにしましょう。

何か建物管理についてお悩み、ご心配事がございましたら当社総合施設管理にお問い合わせ下さい。

ビル管理に関する無料ご相談