自衛消防訓練について

自衛消防訓練とは

消防訓練とは火災が発生した際に迅速かつ適切に対応するための訓練であり、自衛消防訓練は防火管理者の選任義務がある事業所(店舗や事務所等)で行う消防訓練です。ビルオーナーなど管理権原者に対する義務として消防訓練を実施することが消防法で定められており、また防火管理者等の責務の一つでもあります。

主な目的は、火災時の被害を最小限に抑え、人命や財産を守ることで、訓練では初期消火、避難経路の確認、通報方法など、火災発生時に必要な知識や技能を習得することです。

(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項等)

自衛消防訓練を行う対象は、不特定多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などであり、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付けられていますが、これに該当しない建物でも消防計画に定めた内容を基に自主的な訓練をすることが望ましいです。

(消防法施行規則第3条第10項、火災予防条例第50条の3第4項)

主な消防訓練

消防訓練には大きく下記のようなものがあり、一項目または総合的に実施されます。

総合訓練:下記の一連の自衛消防活動について、通報、消火、避難の要素を取り入れて総合的に実施、学習します。

通報訓練:火災を発見した際に迅速に通報する方法を実施、学習します。

消火訓練:消火器や消火栓の使用方法を実施、学習します。

避難訓練:安全に避難するための経路確認や避難方法を実施、学習します。

訓練を実施する場合に、前もって建物を管轄している消防署に「自衛消防訓練通知書」を提出する必要があります。

その際に自治体によっては、当日通報訓練の一環として実際に119番に電話をかける訓練や、水消火器(訓練用の消火器)の貸出をしている場合もありますので、ご希望であれば相談してみましょう。

消防訓練の流れ

実施に消防訓練を実施する場合ですが、インターネット等で消防訓練の手引き・自衛消防活動マニュアルを公開している消防署が多くありますので、それを活用すると良いでしょう。

資料を配布しながら、実際に火事が発生した場合を想定し、初期消火、通報、避難導線の検討など実践に沿った内容とすることが望ましいです。

また店舗の場合は、お客様を避難誘導することも従業員の役割となります。事前に担当分けをする等、万が一の際に混乱しないような事前の備え、訓練が必要となります。

最後に

日本では火事に限らず、地震など様々な自然災害による被害が毎年のように発生しております。

いつ何時災害が発生しても対応できるような状態とすることが、日頃からできる対策のひとつではないかと考えます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

防煙垂れ壁について

はじめに

よく商業施設等で見られる天井についている透明な壁、ご覧になったとことはありますでしょうか。

これは防煙垂れ壁と呼ばれるもので、建物内部で発生した煙の移動を防ぐために設置される垂れ壁です。建築基準法では「防煙壁」とも呼ばれ、煙を一定の面積ごとに区画する役割を持っています。

役割

- 煙の拡散抑制

- 火災発生時に発生する煙の拡散を抑制することで、避難経路を明確化し、安全な避難時間を確保することができます。

- 火災区画形成

- 防煙垂れ壁を設置することで火災区画を形成し、火災の延焼を抑制することができます。

- 空調効率向上

- 防煙垂れ壁を設置することで空調空間を分断し、空調効率を向上させることができます。

材料と設置場所

- 材料

- 不燃材料で作られるか、不燃材料で覆われる必要があります。一般的にはガラス、コンクリート、金属が使用されます。

- 高さ

- 通常500ミリメートル以上が必要ですが、特定の条件を満たす場合は300ミリメートルまで緩和されることもあります。

- 設置義務対象

- 延床面積500㎡を超える特殊建築物、延床面積500㎡を超える3階建て以上の建築物

身近にみられるものにも設置している理由などがあります。特に消防設備につきましては店舗・商業施設においては様々な場所に設置してありますので、気になるものがあれば一度役割を調べておくのも良いかもしれません。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

空気環境測定とは

1.はじめに

空気環境測定――私たちの生活にどのように関わってくるのでしょうか。

2024年、コロナ禍は落ち着きを見せ、私たちは平常の生活を送れるようになり、旅行やショッピングへの足取りも軽く、不特定多数の人が利用する商業施設への入場規制もなくなりました。

「空気」は私たちの周りに常にあるものではありますが、目に見えないものです。事実、コロナ禍においては、各自治体から建物内における「換気の悪い密閉空間」に対する警鐘が、空気環境測定の必要性と共に、鳴らされていました。

空気環境測定は、目に見えない空気を測定することによって、私たちの日常生活に安全と安心を与えてくれる点検作業なのです。

2.空気環境測定とは

オフィスビルや商業施設等の空気中の成分を測定し、私たちが健康で衛生的に過ごせる環境かどうかを点検する作業であります。

特定建築物の所有者や占有者など、その建物の維持管理に責任を持つものは、建築物衛生法に基づく「建築物環境衛生管理基準」に従って建物を維持管理する必要があります。

この基準は、空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃、ねずみや昆虫の防除など、環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を定めており、快適な環境を実現することを目的としています。

空気環境測定を行うには「空気環境測定実施者」と呼ばれる専門資格者を配置する必要があります。空気環境測定実施者は、建築物衛生制度の一環として、ビルや工場内の空気環境を測定するための資格です。この資格を取得するには、空気環境測定実施者講習を受講し、試験に合格する必要があります。 空気環境測定実施者は、次に記す点検項目を実施します。

空気環境測定実施者は、次に記す点検項目を実施します。

3.点検項目

| 項目 | 基準 | 測定方法 |

|---|---|---|

| 1.浮遊粉塵の量 | 空気1m3につき0.15mg以下 | グラスファイバーろ紙を装着して相対沈降径が概ね10μm以下の浮遊粉塵を重量法により測定する機器 |

| 2.一酸化炭素の含有量 | 空気1m3につき100万分の6以下 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 |

| 3.二酸化炭素の含有量 | 空気1m3につき100万分の1,000以下 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 |

| 4.温度 | 18度以上28度以下 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと | 0.5度目盛の温度計 |

| 5.相対湿度 | 40%以上70%以下 | 0.5目盛の乾湿球湿度計 |

| 6.気流 | 0.5m毎秒以下 | 0.2m毎秒以上の気流を測定できる風速計 |

| 7.ホルムアルデヒドの量 | 空気1m3につき0.1mg以下 | 高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、トリアゾール法により測定する機器または厚生労働大臣が別に指定する測定器 |

4.義務付けられている施設

「特定建築物」において、空気環境測定は義務付けられています。

「特定建築物」とは、興行場や百貨店、店舗、事務所や学校、共同住宅等、多数の者が使用し、特定の用途に供される部分、およびそれに付随する共用部や駐車場の床面積の合計が3,000m2以上(学校は8,000m2以上)となる建築物を指します。

5.測定方法・回数

空気環境測定の方法は、厚生労働省告示第117号に基づく清掃作業および清掃用機械器具の維持管理を基準としています。

- 空気環境の測定は、規則第三条の二第一号に定める方法に準じて行うこと。

- 空気環境の測定結果を5年間保存すること。

- 測定器の点検、較正、整備、修理を定期的に行い、点検等の記録を測定器ごとに整理して保管すること。

- 空気環境の測定および機械器具の維持管理は原則として自ら実施すること。

他者に委託する場合は、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知し、受託者の業務が基準を満たしていることを常時把握すること。

測定結果の保存は自ら実施すること。 - 苦情および緊急の連絡に迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

空気環境測定は2ヶ月以内に1回の頻度で行います。ただしホルムアルデヒドの量を測定する場合は例外で、「新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回」行うものとされています。

定期点検を怠った場合、罰則や行政処分の対象になる可能性があります。

6.おわりに

我々の目に見えない空気、安全性が守られていることで建物を利用する人に安心感を与え、健康を守ります。

弊社では事業用不動産に特化し、ビルの管理運営業務を行っています。

空気環境測定につきまして費用のご相談等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

第三条の二 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。

一 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上150センチメートル以下の位置において、「3.点検項目」表の左欄に掲げる事項について当該各号の右欄に掲げる測定器(「3.点検項目」表の2号から6号までの右欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。) を用いて行うこと。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

不動産転貸借における権利関係について

不動産の転貸借(サブリース契約やマスターリース契約)における権利関係は登場人物が多いため複雑になるケースが多いです。

今回は、代表的なものと特徴をまとめましたのでご参考ください。

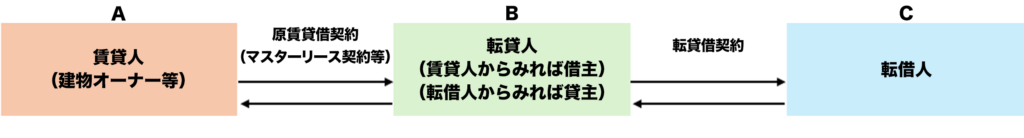

本記事では登場人物を下記の通り表記します。

- A 賃貸人(建物オーナーなど)

- B 転貸人(サブリース会社など、A賃貸人から建物を借り、誰かに貸している者。C転借人からみれば賃貸人。)

- C 転借人(B転貸人から建物を借りている者)

転貸借の定義

転貸借とは、賃借人(ここでいうB転貸人)がA賃貸人との賃貸借契約関係を維持した上で、賃借人の有する賃借権の範囲内でC転借人との間で更に賃貸借契約を締結することを指します。

一般的に建物一棟をすべて借り上げることをマスターリース、転貸借そのものをサブリースと呼びます。

すなわち、A賃貸人とB転貸人で交わされるのがマスターリース、B賃貸人とC転借人で交わされるのがサブリース契約です。

A賃貸人とB転貸人の関係

転貸借が成立した場合、その物件の賃貸借契約が2契約(もしくはそれ以上)存在することになります。(A賃貸人とB転貸人、B転貸人とC転借人の契約)

しかしそれぞれはあくまで個別であって、一般的には転貸借が成立したからといって元の賃貸借契約(A賃貸人とB転貸人の契約)内容に影響があるものではありません。

転貸借契約は、B転貸人とC転借人との間で締結される契約ですから、A賃貸人とC転借人との間には何の契約関係もありません。

しかし、民法等に定める法律上の責任(契約上の責任ではなく、法律が定める「法定責任」)は発生します。

転貸借において一番弱者となるのがC転借人です。

なぜなら、C転借人はA賃貸人との契約関係がないのですから、仮にB転貸人がこの契約スキームから外れることが起きれば借りる権利が危ぶまれるからです。B転貸人がいなくなる場合のC転借人の権利を見ていきましょう。

C転借人の造作買取請求権の有無

借地借家法33条1項は、「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。」と定めています。

一般の貸主、借主の関係と同じように、A賃貸人の同意を得て行った造作物に関しては、C転借人はA賃貸人に対して、同じく造作買取請求権を行使できます。

※あくまで一般的なケースであり、建物賃貸借内容により異なる場合もあります。

また、A賃貸人とB転貸人との間の契約が終了する場合に、A賃貸人はC転借人に対抗できるのか。一例をご紹介いたします。

債務不履行解除の場合(対抗できる)

原賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された場合、A賃貸人はC転借人に原賃貸借契約の終了を対抗できます。この場合、C転借人は物件から退去するよう請求されることがあります。

期間満了または解約申入れの場合(自然には対抗できない)

原賃貸借契約(A賃貸人とB転貸人との契約)が期間満了または解約申入れにより終了する場合、A賃貸人はC転借人にその旨の通知をしなければ原賃貸借契約の終了をC転借人に対抗できません。

この通知をしたときから6カ月経過後、明渡しを請求できます。

これは自らの意思でできる申入のため、C転借人に時間的な余裕をもたせ保護できるようにするためにこのような規定となっています。

合意解除の場合(対抗できない)

原賃貸借契約がA賃貸人とB転貸人との間の合意により解除された場合、A賃貸人は原賃貸借契約の終了をC転借人に対抗できません。

なぜならこれを許してしまうと、C転借人からみれば合意解約の場合はケースにより時間的猶予も持たされず、また抵抗もできずに半ば強制的に終了させられ、見方を変えればC転借人に著しく不利益となることをA賃貸人とB転貸人の共謀により可能となってしまうため、対抗できないとなっております。

ただし、解除当時、C転借人の債務不履行による解除が可能であった場合は、C転借人に対抗することができます。

代表的なものを挙げましたが、当事者間の契約内容や事例により異なるケースもありますため、トラブルが発生した場合には専門家などにご相談されることをお勧めします。また、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

テナントが負担するBM(ビルマネジメント)項目について

テナントが出店をする際に、賃料、共益費、光熱費以外にもテナント独自で契約をするビルマネジメントや法定点検があります。

今回はそのうち代表的なものをいくつかご紹介します。

防火対象物点検(※法定点検)

出店する建物が一定の商業施設や大型のビルで、防火管理体制における管理権限者がテナント(区画)ごととなっている場合、テナントごとに年に1回防火対象物点検を実施し、消防署に報告をしなければなりません。

防火対象物点検はビル全体で必要になってくるため、全店舗がビル指定の業者に発注するケースもありますが、報告義務は管理権限ごとに発生するため、これを怠ると指導等が入る場合がございます。

フロン排出抑制法における点検(※法定点検)

業務用エアコン等のすべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検を、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検を義務付けています。

エアコンの資産区分がオーナー側にある場合はオーナー側での実施となることが多いですが、テナント自身の資産区分になる場合はテナントにて実施をする必要性が出てきます。

清掃業務

店舗スタッフで実施をしない場合には発注するケースがあります。

簡易な清掃やトイレ清掃であれば店舗スタッフで実施できる場合もございますが、ワックスがけや、グリストラップ清掃等、専用の機械や技術、著しく汚い部分の清掃等は委託するケースも多いです。

機械警備

基本的にオーナー側で発注する機械警備は共用部のみの場合が多く、商業施設等であっても専有部内の機械警備はテナントにて発注、実費負担となる場合が多いです。

店舗ごとに導入の判断し、適正なセキュリティを保つ必要がございます。

害虫駆除、防除

建物として害虫やねずみの駆除、防除を定期的に実施している場合がございますが、各区画内についてはテナント自身が実施をする必要性が出てきます。

オーナー側の実施はあくまで共用部に限った場合が多いため、店舗内でこれを実施しないと害虫の発生に繋がる場合があります。

オーナー側が関与しない部分も多々ありますが、どのような業務が必要かを把握することはテナント管理や誘致において必要な情報です。

テナントによっては法的に必要な点検・報告を認知していない場合も多く、これにより行政よりテナントに対し指導があれば、オーナー側の責務ではないもののまったく無関係とはいかない場合もございます。

不要なトラブルを回避する意味でも把握をすることに努めたほうが良いと考えます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

EV充電器について

現在、世界中で脱炭素を達成するため、EV:電気自動車(以下、EVという)が急速に普及しており、様々なメディアでEVに関するニュースが発信されております。

EVに関して、一見、商業不動産の業界関係者(ビルオーナー、ビル管理会社 等)には関係が薄い印象がありますが、決してそのようなことはございません。

なぜなら、EVが普及するために不可欠な「EV充電器」が商業不動産と関係してくるからです。

今後、EV普及のためにはEV充電器を様々な場所に設置しなければならず、商業ビルの駐車場も主要設置場所の一つに該当するからです。

以上につき、今回の記事ではEV充電器の一般的な知識や現状について記載いたします。

EV充電器について

EVを充電するための機械であり、EVが走行するためには欠かせない機器となります。

EVを普及させ、人々のインフラにできるか否かはEV充電機を如何に多くの場所に設置できるかが重要となります。

基礎充電と目的地充電

設置箇所については、主に基礎充電(自宅、職場など)と目的地充電(宿泊、商業不動産など)があり、現在、約9割が基礎充電となっております。

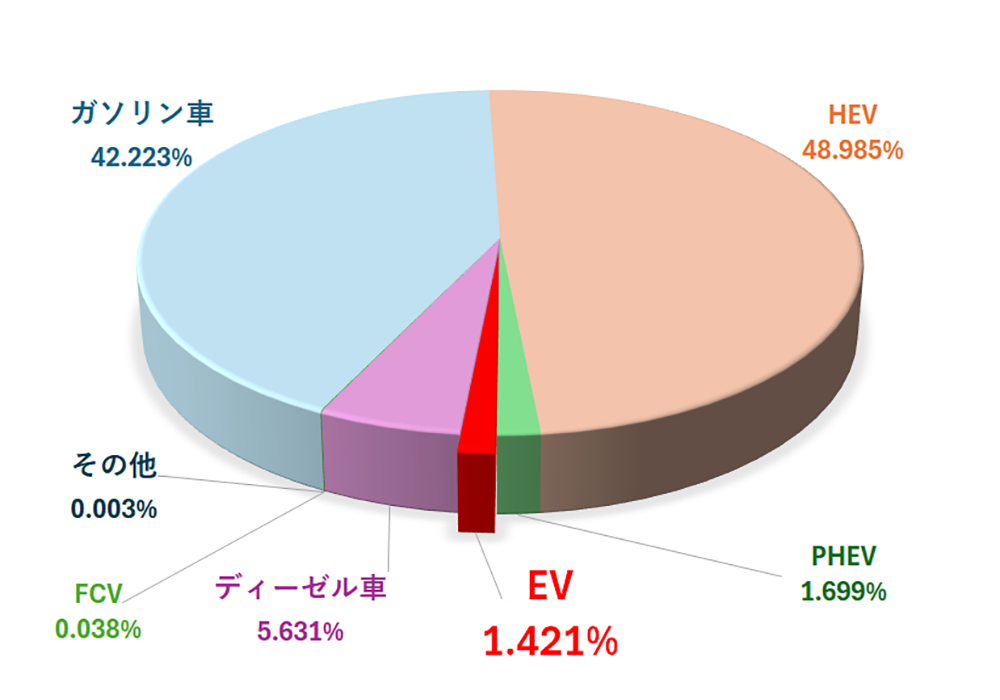

日本のEV化は約3~4%ですが、今後、EV化率を上げていくためには、基礎充電と併せて目的地充電も同様に普及させていくことが重要です。

EVはものによりますが、走行距離が平均で250~450㎞です。そのため、東京から車で地方に遠出をする場合、おそらく1度は充電が必要になります。その際に、目的地充電がインフラとして当たり前になれば、安心して遠出、宿泊などができるようになります。

今後、商業用不動産業では、目的地充電の設置・修繕などの提案が当たり前のように求められてくることが考えられます。

| 台数 | 割合 | |

|---|---|---|

| ガソリン車 | 938,750台 | 42.223% |

| HEV | 1,089,077台 | 48.985% |

| PHEV | 37,772台 | 1.699% |

| EV | 31,592台 | 1.421% |

| ディーゼル車 | 125,200台 | 5.631% |

| FCV | 848台 | 0.038% |

| その他 | 64台 | 0.003% |

| 計 | 2,223,303台 |

急速充電器と普通充電器

充電器の種類には急速充電器と普通充電器があります。

急速充電器はEVの充電を普通充電よりも素早く行うことができます。しかし、出力が高いため電池の寿命を縮めてしまうデメリットがあります。

普通充電器は急速充電より充電スピードが遅い代わりに出力が低いため電池の劣化を早めることなく充電をすることができます。

現時点では、普通充電器6kwを使用することで、電池に負担を与えず、数時間で充電を完了させることが充電器使用の最適解と考えられます。

| 充電器の種類 | 普通充電器(コンセント型) | 普通充電器(ケーブル一体型) | 急速充電器 |

|---|---|---|---|

| 出力 | 1kw~3kw | 3.2kw~6.0kw | 20kw~25kw |

| 設置場所 | ・戸建住宅 ・事業所の駐車場(生活の拠点になる場所) | ・商業施設 ・宿泊施設 ・マンション ・屋外駐車場 ・カーディーラー ・病院 ・レジャー施設 ・コンビニ、スーパー | ・高速道路のSA/PA |

| 特徴 | ・低出力の低速充電 ・充電時間は10時間以上 ・ケーブルは付属していないためケーブルの持ち運びが必要 | ・充電時間は数時間程度 ・普通充電器の出力は「3kw」と「6kw」に分かれる | ・高出力 ・充電時間は1回10分~40分程度 |

※一般的なデータを基に作成

政府も充電器設置を推進している

日本政府は2035年までに乗用車新車販売における電動車の比率を100%とする目標を掲げ、その達成に向けて、 2030年までに30万口を目指してEV充電器の設置を増加させることを目標にしております。

基礎充電の設置目標は10万〜20万口とされており、集合住宅に住むEVユーザーの1割以上が住宅内で充電ができるよう、充電インフラの強化を図る方針です。

また、目的地充電については約15万台の設置が目標となっております。

補助金についても政府は方針立てをしており、2023年11月10日に令和5年度補正予算案が閣議決定されております。EVの普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金には300億円が盛り込まれ、前年の補正予算比1.5倍の規模となりました。

経済産業省が公表した「充電インフラ整備促進に向けた指針」では、 設置目標が15万口から30万口に倍増し、急速充電の設置目標が3万口と据え置きである一方で、普通充電は12万口から27万口に倍以上増加したことを鑑み、大幅な増額となりました。

※今後、令和5年度補正予算案も本予算時に上方修正される可能性があります。

最後に

今後、どの程度のペースでEV化が進んでいくかは未知数ですが、世界中で脱炭素を掲げている以上、ほぼ間違いなくガソリン車はEVに置き換わります。

そのため、EV充電器は人々の生活から切り離せないインフラとなっていく可能性が高く、今後、どの業界にとっても重要な設備となってくることが考えられます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

区分所有建物のテナント管理について

分譲マンションと呼ばれる区分所有建物に店舗が入居しているケースがありますが、このような場合のテナント管理はどのようにするのが一般的かをまとめてみました。

マンション管理業者の業務範囲外であることが多い

マンション管理業者の業務としてはあくまで下記の基幹事務と呼ばれる業務のみであることが多く、区分所有者から貸し出されたテナントの管理までは業務範囲外であることが多いです。

- 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務

- 管理組合の出納に関する事務

- 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務

もちろんマンション管理業者といっても幅広いため、上記に限らず管理組合に対して業務をしていることも多々あるかとは思いますが、通常は区分所有者とマンションの維持・修繕に関しての業務が主となります。

テナントに貸し出すにあたり想定される追加業務

それでは、通常のマンション管理業務のみだった場合に想定される業務を洗い出してみました。

- テナントの相談窓口

- テナントへの請求書発行(場合によっては電気料計算も含む)

- テナントからの入金管理

- テナントとの更新手続き

- テナント募集業務 等

上記業務はマンション管理業者では実施していないことが多いため、区分所有者もしくは管理組合では対応できない場合に、マンション管理業者とは別に不動産会社等に依頼をする必要があります。

仮にマンション管理業者がこれを実施した場合においても、住宅用の不動産と事業用の不動産では業務の質が異なるために、これが基でトラブルに発展するケースも珍しくありません。

同じ不動産業者でも、扱う種類によって得手不得手がございます。

トラブルを未然に防ぐためにも、お付き合いされている不動産業者の業務領域を把握することで、最適なビル運営ができるかと思います。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

中途解約条項について

店舗の売上が低迷したり、人員不足になったり等の理由で賃貸物件を解約したいことがあるかと思います。

そういった場合に賃借人から中途解約を申し入れることもあるかと思いますが、中途解約は当然には申し入れできるわけではありません。

中途解約とは

ここで解説するのは賃借人から中途解約を申し入れる場合となりますが、契約書上で中途解約に関して定めがない場合は基本的には中途解約はできません。民法上では下記のように表現されています。

民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。一 土地の賃貸借 1年

二 建物の賃貸借 3箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 1日

(以下略)民法第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

これを簡単に言い直すと、下記表のようになります。

| 契約期間の定めがある | 原則 | 中途解約はできない |

|---|---|---|

| 例外 | 契約書などで中途解約ができるとした場合には中途解約できる。 (民法618条) | |

| 契約期間の定めがない | 予告期間経過後にいつでも中途解約できる。 (民法617条) | |

事例を基にした解説

例えば下記のような契約はどうでしょうか。

- 契約期間 3年

- 中途解約について特段の記載がない(「中途解約ができる」や「中途解約を禁止する」の記載がない)

答えは、中途解約はできないため基本的には3年ごとのタイミングでしか解約ができないとなります。

事業用の定期建物賃貸借契約における中途解約の考え方

事業用の場合、特に商業施設などのデベロッパーが運営をしている施設でも中途解約はできないと記載のあるものも多いです。

そうであっても中途解約をしたい場合に、残存期間分の賃料の支払いをすることで可とする場合もあります。

ただし、定期建物賃貸借契約の場合は契約期間が比較的長期であることが多いため、

例えば10年契約で3年満了をしたタイミングで中途解約をしたい場合に、残り7年分の賃料相当額を納めないと中途解約ができず、賃借人にとってはとても重いペナルティとなります。

最後に

中途解約は当然にできるものだという考えが多いですが、建物賃貸借においてはそうではありません。

貸主側から見れば利点が大きいですが、これを知らずに契約をしてしまうと後々のトラブルになりかねません。

契約時は事業用不動産に精通した仲介が入ることで、想定外の出来事を限りなく減らすことができます。

当社でもそのお手伝いができますので、お気軽にお問い合わせください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

商業施設と店舗ビルの違い

商業ビルには大きく「商業施設(ショッピングセンター等)」と「店舗ビル」がございますが、出店する側にとってはそれぞれにメリット・デメリットがございます。

今回は、この2つを比較してみたいと思います。

出店者からみた商業施設と店舗ビルの比較

| 商業施設 | 店舗ビル | |

|---|---|---|

| 運営 | 施設のルールに縛られる | 比較的自由に設定できる |

| 管理 | 基本的に常駐している場合が多いため | 非常駐が多いため |

| レスポンス早く相談や対応を受けられる | 対応に時間がかかる場合が多い | |

| 共用部 | 常に清潔で整った環境で営業できる | ビルの管理状況に左右される |

| 営業時間 | 縛りがある | 基本的に縛りがない |

| 定休日 | 基本的に設定できない | 自由に設定できる |

| 集客 | 販促活動の実施等を通じて | 自身で行わなければならないため |

| 店舗の認知や集客力が担保できる | 店舗の認知に時間がかかる場合が多い | |

| 販促 | 費用はかかるが施設側が企画する | 自身で行わなければならない |

| 信用性 | 商業施設が認めた店舗であることから 店舗の信用性が高くなる | 信用性が担保されない |

| 費用 | 賃料以外にも負担する費用がある | 商業施設と比較すると少ない |

| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約が主流であり | 普通建物賃貸借契約も多く |

| 契約の継続を担保できない | 契約の継続を担保できる | |

| 出店基準 | 出店を希望していても | ビルオーナーが了承すれば |

| 出店基準を満たせないと選定されない | 出店できる | |

| 店舗デザイン | 施設で設定される制限がある | 商業施設と比較すると自由に設定できる |

自身が営業したい店舗はどのようなものか、誰をターゲットにするのか等さまざまな要素により向き不向きが分かれるところですが、

店舗を運営する上で重要となる集客力は、商業施設であれば施設に出店をしているだけで多くの方へ認知して貰える可能性があります。

例えばフードコートに出店できれば、複数ある店舗(食べ物ジャンル)からの選択になるため、店舗自体の知名度が高くなくても、通常の店舗ビルで販促を何もせず営業するのと比較すればオープン当初から一定の売上が担保できるといえます。

また今後多店舗展開を考えている店舗であれば、商業施設に出店することでデベロッパーの目につき、施設側から出店相談を持ち掛けられることも少なくありません。

ただ商業施設を運営する側の目線で見れば、常にお客様からニーズのある店舗を提供し続けなければなりません。人気に陰りがある店舗や、同業態のより魅力的な店舗を誘致したい、フロアの一括リニューアル等の理由で、定期建物賃貸借契約の満了で契約終了となってしまうことが多いのも事実です。このような点では、普通建物賃貸借契約の採用が多い店舗ビルのほうが長期での店舗営業を視野にいれ開業ができるので、腰を据えて営業ができるかと思います。

ここではあくまで一例を記載しましたが、個々の商業施設、店舗ビルごとに特性が違うことも事実です。ビルオーナーとしては記載したような出店者が感じる特性を理解することで、良質で双方の考えが合致するテナント誘致を実現できるかもしれません。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

商業施設のPM業務について

商業施設(ショッピングセンター)の管理業務は店舗ビルと比較した場合に、運用の方向性やターゲット、目的が異なるため、様々な業務が発生することがあります。今回は施設での常駐管理を例にその業務についてご紹介いたします。

テナント管理、売上管理業務

店舗ビルと同じようにテナントの管理を行います。商業施設の場合は密に各店長等とのコミュニケーションをはかり、テナントの健康状態を把握することが大事な業務です。また売上状況を確認することで退店リスクの把握にも役立てます。

販促活動

商業施設ではイベントの実施や施策をすることでテナントの売上支援をすることも重要です。

土日のキャラクターショーやアパレル店舗等のプレゼンテーション、SNS等業務、館内のポスター等の販促物の作成、イベントスペースでの物産展等の催事企画等、それを目的に足を運んでいただけるような施策まで様々です。

テナント誘致業務

商業施設の業務の肝であるテナント誘致は、お客様からみれば魅力ある店舗の有無が施設を選ぶ理由になるため、あらゆる側面から出店するテナントを審査します。

既存のテナントと競合しないか?この施設に必要な業種業態か?これまでにない斬新かつ支持される内容か?ひとつひとつを考えて、全体的にまとめていくPM業務の中でも特に重要な業務です。

施設リニューアル計画

どんな施設も月日が経つにつれ、開業当初は真新しさや集客力のあったテナント業態も顧客からの関心が薄れてしまい、他の競合施設と比較し魅力に乏しい施設になってしまうことがあります。

商業施設ではこういったマンネリを防ぐため各フロアでの大幅なリニューアルができるように、各テナントとの契約形態は定期建物賃貸借契約、かつ契約終了日を統一しているケースが多いです。

個店ごとのテナント入替だけでは訴求力が小さいですが、施設全体、フロア全体等大幅な刷新をすることで消費者からみた施設の存在価値を維持することに繋げます。

お客様対応

迷子や落とし物等の対応をするのも管理者としての業務です。時には新店のオープン等のお客様の整理、誘導や、館内を見回り破損個所、汚損箇所、不審物等がないか確認することも重要な業務です。

商業施設では、老若男女問わず多くの方に館内でのひとときをお楽しみいただくことが使命です。

より楽しく、より快適に、より安心して過ごせるように、そしてまたご来館をいただけるような施設を目指しておりますので、PM業務を通じて地域に貢献できることも魅力のひとつであると考えます。

参照:「主な管理物件の一覧はこちら」

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

商業施設における施設タイプの違い

日本には多種多様な商業施設がありますが、施設の規模や運営内容によって細かく分類することができます。

商業施設の分類

一般的には複数のテナントが出店している施設を指しますが、その中でもアンカーテナントの立ち位置等でいくつかに分類されます。

・Dept(Department Store)

百貨店と呼ばれ、施設側が複数の専門店を統一的に運営、集約し多種類の商品を展示陳列して販売する施設です。

・GMS(General Merchandise Store)

食品スーパーや衣料品売り場などが混在した総合スーパーです。

・SM(Super Market)

食料品中心の大型スーパーです。

・HC(Home Center)

家具、インテリア商品等を中心としたホームセンターと呼ばれる施設です。

・DS(Discount Store)

食品だけでなく日用雑貨等も取りそろえたうえで低価格訴求を重視した大型店です。

・Dgs(Drag Store)

医薬品を中心に日用雑貨を扱うドラッグストアと呼ばれる大型店です。

また、公共施設や映画館、劇場、遊技場、オフィスなどが一体になった商業施設は「複合商業施設」と呼ばれることもあります。

ショッピングセンター(SC)とは?

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会によれば、SCを下記と定義されています。

ショッピングセンターとは、一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。

SCは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。

- 小売業の店舗面積は、1,500m²以上であること。

- キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。

- キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。

但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500m²以上である場合には、この限りではない。- テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。

(一般社団法人日本ショッピングセンター協会ホームページより)

すなわち、店舗のバラエティに富み、かつ運営にあたって戦略的な活動をしている施設をSCと定義されています。

その中でもショッピングモールと呼ばれるものは明確な定義はありませんが「mall(モール)」が商店街や遊歩道を指しますので、建物が横に広く長い通路を挟んで店舗が並んでいる形態の施設を指す場合が多いです。

百貨店とは

消費者目線で見れば百貨店とそれ以外とを比較してもどちらも商業施設であることに変わりはないように見えますが、出店における契約形態の違いを見るとSCと百貨店では異なることが多いです。

出店においてはディベロッパーと各テナントとで賃貸借契約を締結することが一般的ですが、百貨店の場合「消化仕入れ」形態の商品売買契約を締結する形になります。

消化仕入れとは、店頭に商品を陳列し顧客に売れた時点で、はじめて百貨店側がその商品を仕入れたことと見なし、その売上高の一定割合を仕入れ代金として取引先側(商品提供側)に支払う方式です。

通常の出店との大きな違いは出店コスト部分にあります。あくまで百貨店方式の場合は商品を仕入れ販売する契約であるため、通常の賃貸借契約で必要な保証金などが不要であり、また店舗の内装や販売員は通常はすべてテナントが負担することになりますが、百貨店の場合はこれの負担割合等も協議して決めることができます。

すなわち、一般的に百貨店に魅力的かつ支持される商品が多く陳列されているのは百貨店側が商品をセレクトしている結果であり、商品提供する側から見れば一般的なテナント出店よりもリスクの少ない契約を結べることがメリットとなります。ただし、仕入れ消化の際に百貨店側に支払う金銭の割合によっても事情が異なるうえ、百貨店側に認められる商品力の開発が必要となるため、希望して出店することは容易ではありません。

最後に

商業施設においては、ターゲットにあわせた開発や分類、それに応じた戦略が必要であり、出店するテナントも自身の業種業態にマッチした施設を選択する必要があります。

当社では各種商業施設のMD戦略(マーチャンダイジング)や、企画等もご提案できますので、お気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

テナント募集に際して業種を限定することのメリット

テナントを募集する際にご意向に応じた業種を限定(制限)したテナント誘致、マネジメントをすることが可能です。

※今回の記事では用途地域による制限等は含みません。

オーナー様自身の希望するテナント(業種)に限定し、長期で借りてもらうことができれば理想ですが、業種を限定することで生まれるデメリットも忘れてはいけません。

一般的な業種限定のメリット

- 事務所、クリニックなどに限定することで建物のクリーンなイメージが保持できる

- 同じ業態が集まることで、テナントビルとしての専門性が増し、集客力が高まる

- 日常の管理業務、トラブル発生時の対処法など同様のケースが多く、管理がしやすい

- 業種が近しいため、異なる業種と比較して臭いや騒音等にもある程度テナント同士で共存共栄できる。

一般的な業種限定のデメリット

- 募集可能なテナントの分母が小さくなるため成約する難易度が高まる

- 成約難易度が高くなれば空室リスクが高まるため空室期間などを想定した資金繰り、賃料設定が必要

このように業種を限定することにはメリット・デメリットに加えて、建物の収益面で最も重要な賃料の部分に大きな違いを生むこともあります。当然ながら商売される業種により捻出できる賃料単価が異なり、飲食業は全体的に高く、事務所利用や学習塾などの業種は安くなりやすいという傾向があります。そのため、ビルの資産価値を長期的に維持するという点にスポットを当てて常に清潔な状態に保つために飲食業をNGとするケースもありますし、反対に飲食業態に限定することで事務所に貸し出す賃料相場よりも高めの賃料で成約することができる可能性があります。

まとめ

募集する業種を限定することで建物のダメージを減らした長期的なビルの運営を目指すことや、飲食を伴う業態に限定して募集をすることで通常の相場よりも高めの賃料で貸し出し、物件の収益率を高めていくこと、どちらもオーナー様のご意向で決めていただくことが可能です。もちろん、限定したテナントを誘致することで成約の難易度が上がってしまうことを忘れてはなりませんが、あまりに業種の統一性が無いと雑居ビルのような雰囲気になってしまい、建物にお越しになるお客様の印象が悪くなってしまう可能性がございます。それが原因で客足が遠のけば結果的にテナントの売り上げ減少、退店につながります。また居酒屋や消費者金融が入っているビルには女性をターゲットとした業種や学習塾などは入りづらくなってしまう傾向があるので注意が必要です。

そのような点も踏まえて、最も重要な建物の立地を考慮した上で景気、トレンド、限定する業種の属する業界の動向・出店数などを注視しながら建物を管理・運用していく必要があるでしょう。

弊社では、関連会社であるテナントリーシング専門の「株式会社イリオス」によるオーナー様の希望に沿ったテナント誘致だけでなく、今回のようなテナント募集を行うにあたってのオーナー様の収益を最大化するために収益予測等のご提案もさせて頂いております。ご所有の不動産募集に関しましてお悩みをお持ちの方は、是非一度弊社にご相談ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

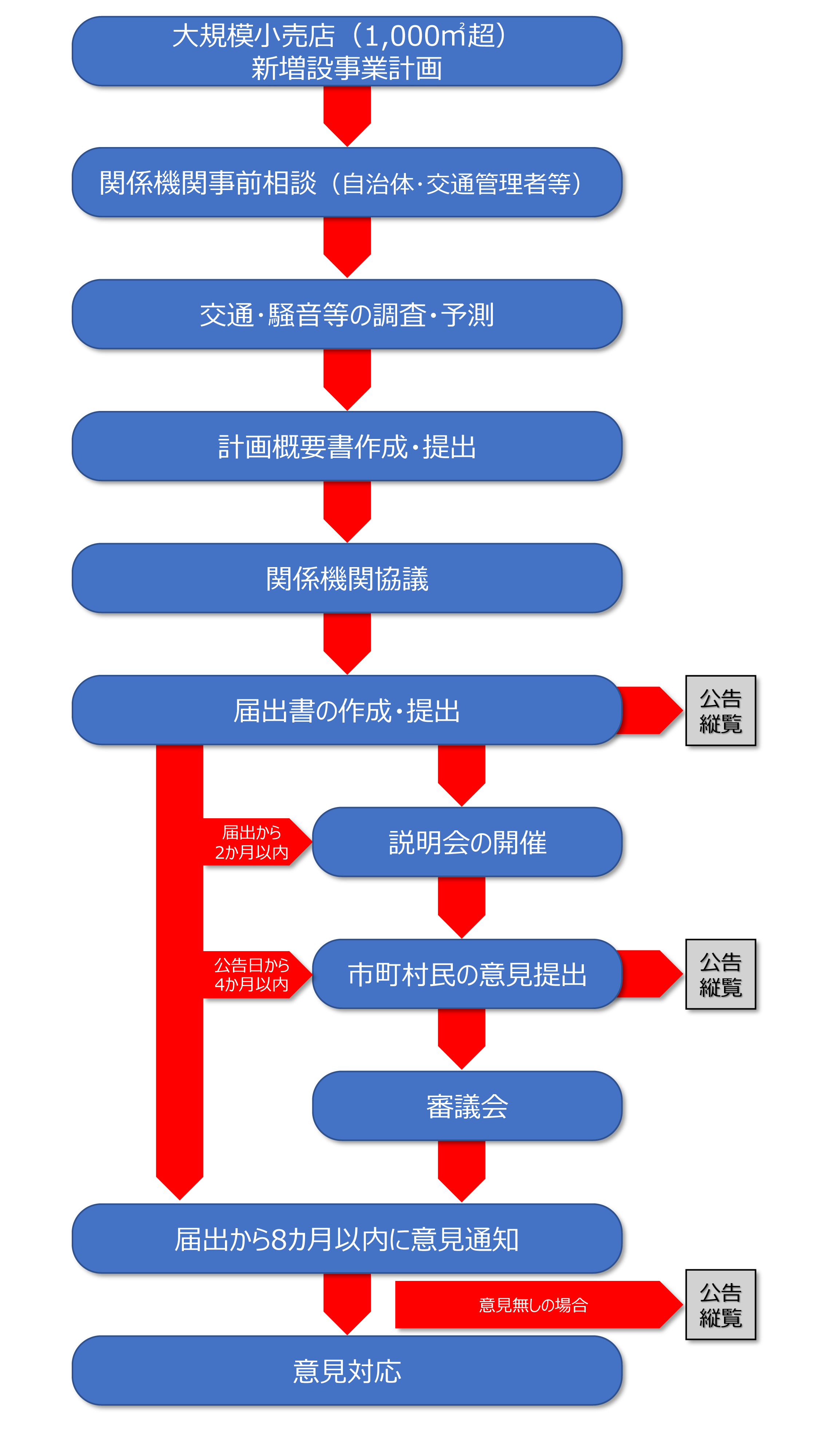

大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは

「大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という)」は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わって制定され、1998年6月3日公布、2000年6月1日から施行されています。

大規模小売店舗(以下「大型店」という)は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。

このため、大店立地法は、大型店の設置者が配慮すべき事項として大型店の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。

大店立地法の概要

⇒届出先は、各都道府県です

東京都内の大型店に関する届出は、東京都になり、届出者は建物の設置者(建物所有者)です。

⇒店舗面積1,000㎡を超えるものが届出対象

店舗面積の合計が1,000㎡を超えるものを大型店といい、届出等の対象となります。

※店舗面積:小売業を行なうための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービス店舗及び共用部は含まれません。)

⇒新設、変更の届出を公告、縦覧

大型店の新設、変更の届出については、届出書記載の内容の公告、縦覧を行い、周辺住民等から広く意見を求める機会を設けています。

⇒周辺住民等への説明会を開催

大型店の設置者に対して、新設等の内容を周辺住民等へお知らせするための説明会の開催を義務つけています。

⇒市区町村、周辺住民等から意見聴取

各都道府県は、届出の公告後、大型店が立地される市区町村に対し、周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を聴くことになっており、その意見が 十分に反映される仕組みが確保されています。また、住民、事業者、商工会等も東京都に対し、意見書を提出することができます。

⇒設置者に対する意見、勧告

各都道府県は、市区町村等からの意見に配慮し、また、指針の内容に照らし、大型店の周辺地域の生 活環境を保持する見地から、設置者に対して意見を述べます。この意見を適正に反映せず、大型店の周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、設置者に対して勧告を行うことができます。更に正当な理由がなく、この勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。

主な届出事項の概要

- 大型店内の店舗面積の合計

- 駐車場の位置及び収容台数

- 駐輪場の位置及び収容台数

- 荷さばき施設の位置及び面積

- 廃棄物保管施設等の位置及び容量

- 大型店において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

- 来客が駐車場を利用することができる時間帯

- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

届出から開店まで流れ

大型店の新設を行う場合は、まず、お考えの計画が大店立地法の届出義務の対象となるのかどうかを確認する必要があります。大店立地法の届出対象である場合、事前協議を含め、手続終了までに1年程度かかる可能性がありますので、店舗計画が決まり次第、できるだけ早い時期に各都道府県に相談が必要になりますが、コンサルティング会社等に委託するのが一般的なケース言えます。また、届出を行わなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合には、最大で100万円以下の罰金の処分を受ける可能性がありますので、忘れずに実施致しましょう。

大店立地法につきまして費用のご相談やその他ご質問等ございましたら、当社までお気軽にご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

竣工前の建物におけるテナントとの賃貸借契約の注意点

今回は竣工前の建物における賃貸借契約の注意点について、オーナー様目線で紐解いて行きましょう。

竣工前とは、新築建物の建設工事が終了する前の状態を指します。

そんな竣工前の建物における賃貸借契約で注意すべき点は、大まかには以下の通りになります。

- 竣工時期が変更になった場合

- 賃貸借契約が解約になった場合

- 用途変更のタイミング

- 工事区分の設定

竣工時期が変更になった場合

天変地異による竣工の遅延等やむを得ない事情により、契約書の引渡し日通り引渡しが行えないケースがございます。そうなった際に一切の取り決めがないまま契約を締結していると、テナントとトラブルに発展する可能性がございます。その為、契約書には「引渡し日が遅延する場合、これによってテナントに損害が生じた場合にも、損害賠償等の請求ができない旨」や、「引渡し日が変更となった場合に新たな引渡し日の取り決めに関する内容」を明記することがポイントです。そうすることで万が一のリスクヘッジに繋がります。

例文:貸主は、万が一本物件の建設工事の遅延や、天変地異による不可抗力等、やむを得ない事情により、引渡し予定日までに借主へ引渡しが不可能となる場合には、予め借主へ通知するものとし、新たな引渡し日を取り決め、同日を賃料発生日とする事を承諾する。尚、引渡し遅延により借主に損害が生じた場合にも、貸主および本物件関係者に対し、借主は損害賠償などの請求はしないものとする。

契約が引渡し前に解約となる場合

契約締結から引渡しまでの期間が長い場合に貸主、借主ともに「やっぱり解約したい」と心変わりが起きるケースがあります。そうなった場合を想定して、契約書に引渡し日までに解約とする場合の特約等を設けるといいでしょう。

例文:契約締結日より本物件引渡し日までに借主が解約する場合、本契約締結時に預託した敷金を放棄することにより本契約を解約できるものとし、貸主が解約する場合、預託済みの敷金を速やかに借主に返還し、敷金と同額を違約金として借主へ支払うことにより解約できるものする。

用途変更のタイミング

例えば、スケルトン(店舗の内装設備が無い状態)での建物建設の場合、確認申請時に申請できる用途は物販店舗・事務所に限られています。誘致したいテナントが飲食店だった場合は条件によっては用途変更が必要となります。

■参照: 用途変更とは

竣工前に用途変更を行う場合

建築確認申請後であっても一定の期間までは変更申請を行うことが出来ます。このタイミングで用途変更・変更申請を行うメリットはテナントが先行して竣工前に内装工事を行え、すぐにオープンが可能になる点、オーナー様側としては、テナントから多く要望のある内装工事期間中のフリーレント付与の回避ができ、引渡し日及び賃料発生日の前倒しが望めます。

工事区分の設定

建物建設中にテナントが先行して内装工事を行う場合、管理・監督は本体工事の施工会社にある為、施工会社の承諾が必要になります。また、内装監理費や、A工事・B工事・C工事の区分を契約前に事前に明各にしておかないと、契約後にテナントとトラブルになる可能性があります。

A工事・B工事・C工事については以下の表をご参照下さい

| 工事区分 | 工事の指示者(資産管理者) | 担当する業者 | 費用の負担者 |

| A工事 | オーナー | オーナーの指定業者 | オーナー |

| B工事 | オーナー | オーナーの指定業者 | テナント |

| C工事 | テナント | テナントが選定 | テナント |

これまで竣工前の物件における注意点を幾つか説明してまいりましたが、他にも注意すべき点は多くございます。オーナー様のリスクヘッジを鑑み、事業用不動産の契約に関して専門知識を備えた不動産会社へ委託をすることがオーナー様の利益の最大化に繋がるので、多くご依頼を頂いております

当社では、これまでの管理上のトラブルなどを基に、契約の様々な内容を改善し続けております。ご質問や契約の内容に不安などありましたら、当社までお気軽にご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

テナントの適正坪数について

テナントの出店条件は、賃料・立地・周辺客層・ビル設備等多くの要素が関係し、テナントの業種業態によって異なります。

その中でどのテナントも重視する条件の一つに物件面積(坪数)があり、テナントの店舗開発者は出店を検討している業種業態に適正な坪数かを考慮します。

なぜ適正坪数が必要なのかというと、面積が小さいと必要な設備が入らなかったり、客席が足りないと想定売上が確保できないこともあり、逆に面積が大きくても無駄なスペースが生じ、その分の賃料が余計な負担になる場合がございます。

では、各テナントがどれ位の面積(坪数)を必要としているかご存じでしょうか。

※下記表は、弊社グループ会社の株式会社イリオスが今までの物件のマッチングを基に作成したテナントの適正坪数です。

| 業種区分 | 業種 | 面積(坪) | |

| 最小 | 最大 | ||

| 総合物販 | 総合スーパー(GMS) | 2000 | 5000 |

| 食品スーパー(SM) | 100 | 1000 | |

| 総合ディスカウント | 100 | 1000 | |

| コンビニ | 40 | 80 | |

| 物販(専門店) | ホームセンター | 500 | 15000 |

| 家電量販 | 200 | 2000 | |

| 総合スポーツ用品 | 150 | 1200 | |

| カー用品 | 150 | 1000 | |

| ドラッグストア | 100 | 300 | |

| オフィス用品・文具 | 100 | 300 | |

| 家具・インテリア | 50 | 20000 | |

| 書店 | 50 | 2000 | |

| 酒屋 | 50 | 100 | |

| 100円均一 | 40 | 300 | |

| ゴルフ専門店 | 30 | 300 | |

| ペットショップ | 30 | 150 | |

| 自転車 | 25 | 150 | |

| 調剤薬局 | 15 | 70 | |

| おもちゃ玩具 | 10 | 1500 | |

| 携帯電話 | 5 | 70 | |

| 花屋 | 5 | 20 | |

| チケット販売 | 3 | 20 | |

| 物販(衣料) | ファストファッション | 100 | 300 |

| ブランドリサイクル | 20 | 100 | |

| 靴 | 20 | 50 | |

| アミューズ | シネコン | 1000 | 3000 |

| ボウリング | 600 | 2000 | |

| スーパー銭湯 | 500 | 2000 | |

| ゲームセンター | 100 | 500 | |

| パチンコ | 100 | 500 | |

| カラオケ | 80 | 100 | |

| ネットカフェ | 50 | 150 | |

| ビリヤード | 50 | 100 | |

| 業種区分 | 業種 | 面積(坪) | |

| 最小 | 最大 | ||

| サービス | デイケア | 50 | 100 |

| トランクルーム | 50 | 200 | |

| 写真スタジオ | 40 | 120 | |

| スポーツクラブ | 30 | 2000 | |

| 学習塾 | 20 | 200 | |

| 保育所 | 20 | 100 | |

| コインランドリー | 20 | 60 | |

| クリニック | 15 | 200 | |

| 美容室 | 15 | 100 | |

| ペット美容・ホテル | 15 | 50 | |

| エステ | 15 | 50 | |

| クリーニング | 10 | 30 | |

| 旅行代理店 | 10 | 50 | |

| 保険窓口 | 5 | 30 | |

| マッサージ | 5 | 50 | |

| 合鍵・靴修理 | 2 | 15 | |

| 喫茶・食事型 | ファミレス | 70 | 100 |

| 寿司 | 20 | 100 | |

| カフェ・喫茶 | 20 | 50 | |

| ファーストフード | 20 | 50 | |

| カレーハウス | 10 | 30 | |

| アイスクリーム | 5 | 20 | |

| たこ焼き・クレープ | 1 | 10 | |

| 重飲食・飲酒 | 中華レストラン | 50 | 200 |

| 焼肉 | 20 | 50 | |

| お好み焼・もんじゃ | 20 | 50 | |

| 日本料理 | 15 | 200 | |

| とんかつ | 15 | 30 | |

| そば・うどん | 10 | 40 | |

| ラーメン | 10 | 30 | |

| 丼・定食 | 10 | 30 | |

| 居酒屋 | 5 | 100 | |

| 焼鳥 | 5 | 30 | |

| バー | 2 | 50 | |

| 食品物販 | 宅配ピザ | 30 | 50 |

| ベーカリー | 20 | 40 | |

| 弁当販売 | 10 | 30 | |

| 和・洋菓子 | 3 | 30 | |

例えば、上記表を見ると業種業態によって面積は様々です。

ビルのイメージに合った業種や、近隣に同種の業態が無いので誘致したい等、色々なテナント誘致が考えられます。

また、物件面積が小さすぎてテナント候補にお困りであったり、ビルの空きスペースを有効活用できないか等をお考えであれば、1坪から出店可能な業種業態もあります。

逆に大きな区画を貸したい場合、物件が大き過ぎてテナントが使いきれないということもございますが、物件を分割すれば、適正坪数に合ったテナントを誘致することも可能となります。

上記表は、オーナー様がテナント誘致のご参考になればと思い作成したものです。

ビルを運営させる際にご活用頂ければ幸いです。

各テナント様の出店戦略は日々変化しており、不動産仲介業者でもテナント情報を得るのに苦労します。

当グループはテナント様との密なコミュニケーションを取り、情報を得ております。

現在、ご所有のビルで空き物件へのテナント誘致でお困りのオーナー様は、是非弊社へご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

原価率・坪効率について

オーナーの皆様が所有されているビル(物件)には、実に様々な業種のテナント様が入居されていると思います。

テナント様はその入居物件で利益を上げる上で、その利益を予測・計算するにあたり原価率(売上比率)や坪効率(坪当たり売上)を指標とすることがあります。

今回は、入居テナント様が重要視する、原価率・坪効率について見ていこうと思います。

原価率とは

原価率とは、「売上に対する原価の比率」のことを指します。提供する商品・サービスの販売価格のうち原価が占める割合となりますので、原価を販売価格で割ることで求めることができます。

【例】原価300円の定食を1,000円で販売した場合:

300(原価)÷1,000(販売価格)=30%(原価率)

上記例は簡潔になっていますが、正確な原価率を求める際には、製造原価(原材料・サービスの仕入れ、加工等に必要な費用)や営業費(商品を販売する為の営業活動費や人件費)を正確に集計して計算する必要があります。メディアなどで「原価率○○%!!」と飲食店が取り上げられることがありますが、この際の原価率とは製造原価(単純な食材等の仕入れ値)を指していることが多い様です。

この原価率は、業態によりその数値が大きく異なります。次項では3つの業態をピックアップし、純粋な製造原価を基に算出した原価率を業態別に見ていきます。

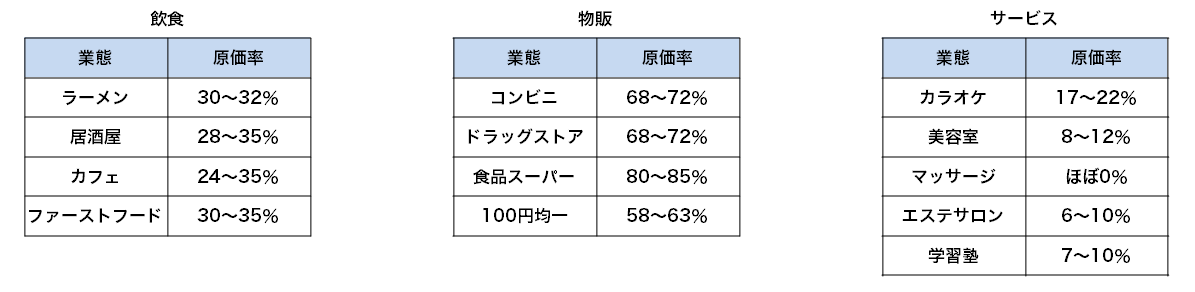

業態別 原価率

上記の原価率は、全国の企業を対象にした調査結果です。企業によっては、その数値に大きな差があるケースもあります。

とりわけ、オーナーの皆様が所有されている物件にも多く入居されているテナント様である、飲食店の原価率はその業態により大きな差があります。

また、材料費がほとんど掛からない人的サービス(マッサージ等)は原価がほとんど掛かりません(この場合、人件費を原価として考えます)。

どの業態においても原価率を抑えれば利益は増えますが、一律に原価率を抑えれば良いというものでもありません。

原価率を抑えれば、顧客満足度が下がり、その結果最終的な売上は減少することも考えられるからです。「原価率の高い高品質高単価な商品(サービス)」、「原価率が低い故に値ごろ感が出せて利益が取れる商品(サービス)」とそれらを組み合わせて収益性を高めていくことが肝要となります。

坪効率とは

坪効率とは、「売場一坪当たりの売上(月間)」のことを指します。売場の生産性(販売効率)を示す指標となり、1ヶ月の売上高を売場面積(1坪=約3.3㎡)で割ることで求めることができます。

【例】売場面積30坪で月間売上1,000万円の店舗の場合

1,000(月間売上)÷30(坪数)=約33万円(坪効率・坪当たり売上)

単純な売上高ではなく、売場の生産性を見ることが出来る為、売場面積の大小に関係無く入居テナントがどれだけ効率的に土地や売場を使用しているのか計ることができます。主に、SC等の商業施設テナントにおいて重視される指標となります。そこで業態別の数値を比較してみようと思います。

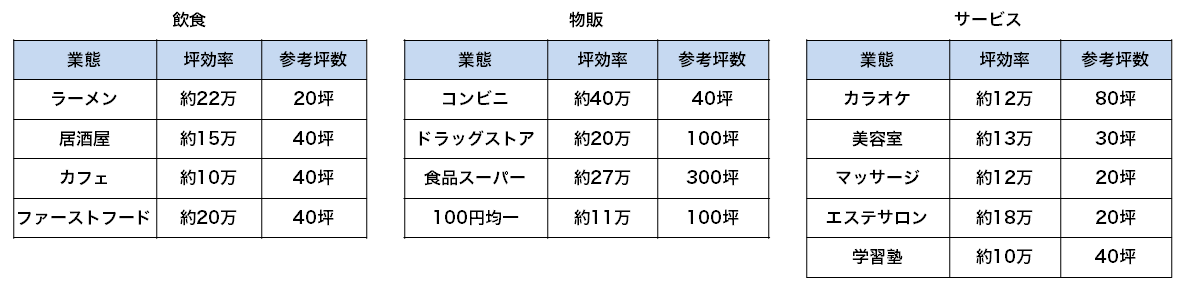

業態別 坪効率

上記の坪効率は、弊社のグループ会社である株式会社イリオスの取引を基に算出した、実態に則した調査結果(首都圏の主要駅、徒歩圏で出店した場合の目安)です。

企業によっては、大きく数値の異なるケースもあります。一般的には食料品等の日用品を扱うテナントや、単価の高い商品を扱うテナントは坪効率が高くなる傾向があり、衣料品や趣味品の様な長期に渡って使用される商品を扱うテナントは、坪効率が低くなる傾向があります。また、集客力の高い都心部の物件やSC(ショッピングセンター)も坪効率は高まります。

現状で坪効率が低い場合でも、企業努力で改善することが出来ます。売場の広い物販店であれば、商品陳列方法を工夫(デッドスペースを無くす、店舗奥まで誘導する様な仕掛け作り)する。狭い飲食店であれば、メニューを変えて立食タイプにするなどし客単価を上げ、回転率を向上させる等、限られた空間を効率良く使っていく方法を考えていくことが肝要となります。

弊社では創業以来、数多くのお客様とのお付き合い通じ、今回取り上げた坪効率の様に、各業界及び業態別に経営に役立つデータを豊富に保有しております。これまでの実績・経験・ノウハウを駆使し、物件を所有されているオーナー様、出店計画の有るテナント様、それぞれに最適なご提案をさせていただくことを社員一同心掛けております。

事業用・商業用物件に関してお困りのことがございましたら、ぜひ一度、弊社までご相談ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

法定点検一覧

現在、建物・設備等の法定点検はどのように行っているでしょうか。

建物のオーナー様ご自身で手配を行っている方や管理会社に一任している方が多数だと思います。

下記表は(該当する設備があれば)必ず行うビルマネジメント(BM)の法定点検をまとめたのでご参考にして下さい。

- 建築基準法:建物の規模・用途によって異なります

- 消防法:一般住宅、舟車以外全ての建築物

| 法律 | 点検内容 | 点検頻度 | 点検者 | 罰則 |

| 電気事業法 | キュービクル点検 | 定期点検:絶縁監視装置が ある場合、2ヶ月に1回 ない場合、1ヶ月に1回 法定点検:1年に1回 | 電気主任技術者 | 300万円以下の罰金 |

| 電気事業法 | 発電機設備点検 | 定期点検:1年に1回 精密点検:5年に1回 | 電気主任技術者 | 改善命令・使用制限 |

| 建築基準法 | 定期点検: 6ヵ月・1年・2年に1回 (地方公共団体で異なります) | 建築士・建築設備検査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 消防法 | 目視点検:6ヵ月に1回 無負荷運転:1年に1回(*1) | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |

| 建築基準法 | 防火設備点検 | 定期点検:1年に1回 | 建築士・防火設備検査員 | 100万円以下の罰金 |

| 建築設備定期検査 | 定期点検:1年に1回 | 建築士・建築設備検査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 特定建築物定期調査 | 定期点検:3年に1回 | 建築士・特定建築物調査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 外壁全面打診調査 | 定期点検:3年に1回 | 建築士・特定建築物調査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 昇降機等定期調査 | 定期点検(遊戯施設等):6ヶ月に1回 定期点検(昇降機):1年に1回 | 建築士・昇降機等検査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 消防法 | 消防点検 | 機器点検:6ヵ月に1回 総合点検:1年に1回 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 |

| 防火対象物点検 | 定期点検 1年に1回 | 防火対象物点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |

| 連結送水管耐圧試験 | 定期点検 3年に1回 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |

| フロン排出抑制法 | 空調設備点検 | 簡易点検:3ヶ月に1回 定期点検:圧縮機の出力が50kw 以上の場合1年に1回、未満の場合3年に1回 | 一定の知識を有する者 (冷媒フロン類取扱技術者・冷凍空調技士・冷凍空気調和機器施工技能士等) | 50万以下の罰金 |

| 水道法 | 簡易専用水道検査 | 定期点検:1年に1回 | 地方公共団体の機関・厚生労働大臣の登録を受けた者 | 100万円以下の罰金 |

| 水道法 ビル衛生管理法 | 貯水槽清掃 | 定期清掃:1年に1回 法定点検:1年に1回 | 簡易専用水道検査機関 | 100万円以下の罰金 |

| 排水槽清掃 | 定期清掃:6ヵ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |

| ビル衛生管理法 | 室内空気環境測定 | 定期測定:2ヶ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 |

| 飲料水水質検査 | 定期検査(水道基準省令) 細かく分類 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |

| 害虫防除 | 定期清掃:6ヵ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |

| 条例 | ポンプ点検 | 定期点検:1年に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 |

*1 潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回の点検

上記のような法定点検を行い適正なビル管理をしましょう。

何かご不明点・ご質問・ご依頼があれば当社までお問い合わせ下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

用途変更とは

用途変更とは、ある建物の新築のときの使いみちを、別の使いみちに変えるための手続きのことを言います。

例えば、新築時「物販店舗」として申請・使用していた建物(区画)を、新たに「飲食店舗」として使用するには、用途変更という手続きが必要となります。

どんな時に必要か?

参考例1)

- もともと「事務所」だった建物(区画)を→「物販店」へ変更する

- もともと「物販店」だった建物(区画)を→「飲食店」へ変更する

- もともと「物販店」だった建物(区画)を→「デイサービス」へ変更する

- もともと「物販店」だった建物(区画)を→「保育所」へ変更する etc…

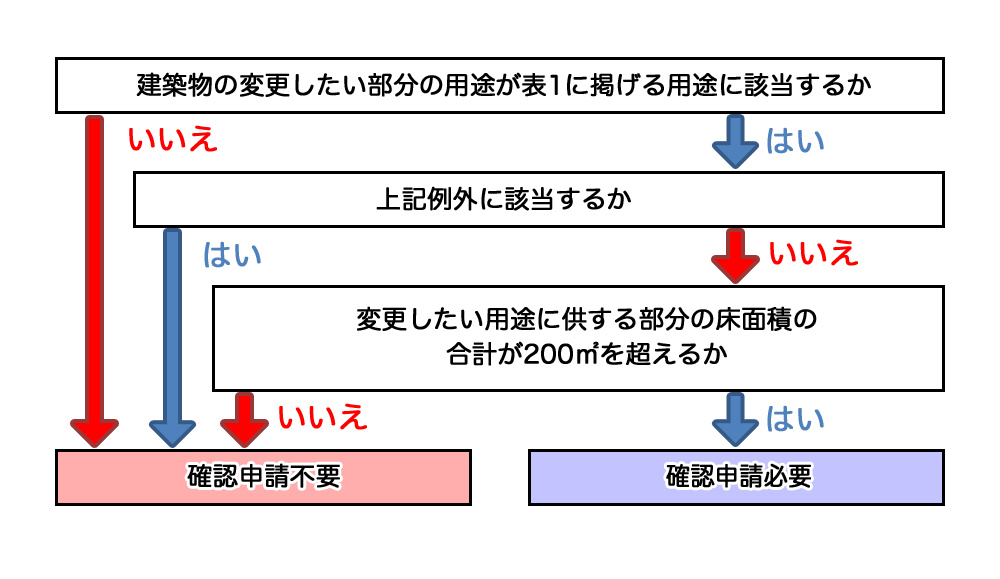

上記のように、大きく分けて以下の2つに当てはまる際に用途変更が必要になります。

- 既存の用途を特殊建築物に変更する

- 用途を変更する面積が200㎡を超える

※2019年6月25日より100㎡から改正されました

参考例2)

- 事務所ビルの1階に250㎡の飲食店を開業するとき→用途変更の確認申請が必要

- 逆に、250㎡の飲食店部分を事務所に変更するとき→用途変更の確認申請は不要

このように、建物の全体または一部の用途を変更するときは、どのような用途に変更するのか、また、どの程度の広さで用途を変更するのかによって、確認申請が必要かどうか判断されます。

何で用途変更をしなければならないの?

用途変更をしなければならない理由は、建物の使いみちによって、その建物を安全に使うための基準がそれぞれ異なるからです。

例えば、建物を「事務所」として使う時と、「物販店舗」として使う時では、避難の考え方や求められる環境的な性能(採光・換気など)が違い、その用途に合わせた安全対策や環境対策が必要になってきます。

以下、建築基準法の引用

1.建築確認申請の手続き(法第6条第1項、法第87条第1項)

原則)

下表に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものに用途変更をする場合は、確認申請書を提出して、確認済証の交付を受けなければならない。

【表1:確認申請が必要となる用途(法別表第1、令第115条の3)】=特殊建築物のこと。

(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの

(二)病院、診療所(※)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

(五)倉庫

(六)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

※:患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。

例外1)

次の各号の類似用途間への変更の場合は、確認申請は不要である。(令第137条の17)

(一)劇場、映画館、演芸場

(二)公会堂、集会場

(三)診療所(※) 、児童福祉施設等

(四)ホテル、旅館

(五)下宿、寄宿舎

(六)博物館、美術館、図書館

(七)体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(八)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(九)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

(十)待合、料理店

(十一)映画スタジオ、テレビスタジオ

参考例1)美術館を → 図書館へ変更 = 確認申請不要

参考例2)体育館を → ゴルフ練習場へ変更 = 確認申請不要

☆一種低層住専地域内に三、六号に列記するもの、一・二種中高層住専地域内に七号に列記するものがある場合は、上記例外はない。

2.用途変更のながれ

①建築確認申請の要・不要

②既存不適格建築物の用途変更の準用のチェック

(1)用途の変更によって、現行法令に適合しない規定をチェックする。

(2)現行法令に適合しない規定は、既存不適格となる規定か。

(着工時点では適合していたか)

(3)既存不適格となる規定が法第87条に掲げる規定であり、下記例外2に該当しない場合は、用途変更によって、用途変更の部分以外も含めて既存部分すべて(部分適用の規定は当該部分のみ)適用される。

例外2)

次の各号の類似用途間への変更の場合は、上記規定は準用されません。(令137条の18)

(一)劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場

(二)病院、診療所(※) 、児童福祉施設等

(三)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

(四)博物館、美術館、図書館

(五)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(六)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

(七)待合、料理店

(八) 映画スタジオ、テレビスタジオ

(4)既存不適格となる規定が法第87条に掲げる規定でない場合は、着工時点の規定が適用される。

既存不適格とは?

建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことを言います。

建築基準法は原則として、着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものになります。そのまま使用していても直ちに違法というわけではありませんが、増築や建替え、用途変更等を行う際には、法令に適合するよう一定範囲の是正義務が生じます。

手続きに掛かる費用は?

数十万円~数百万円と、用途変更内容・依頼先によって金額は様々です。

詳しくは、関係官庁や専門家へお問い合わせください。

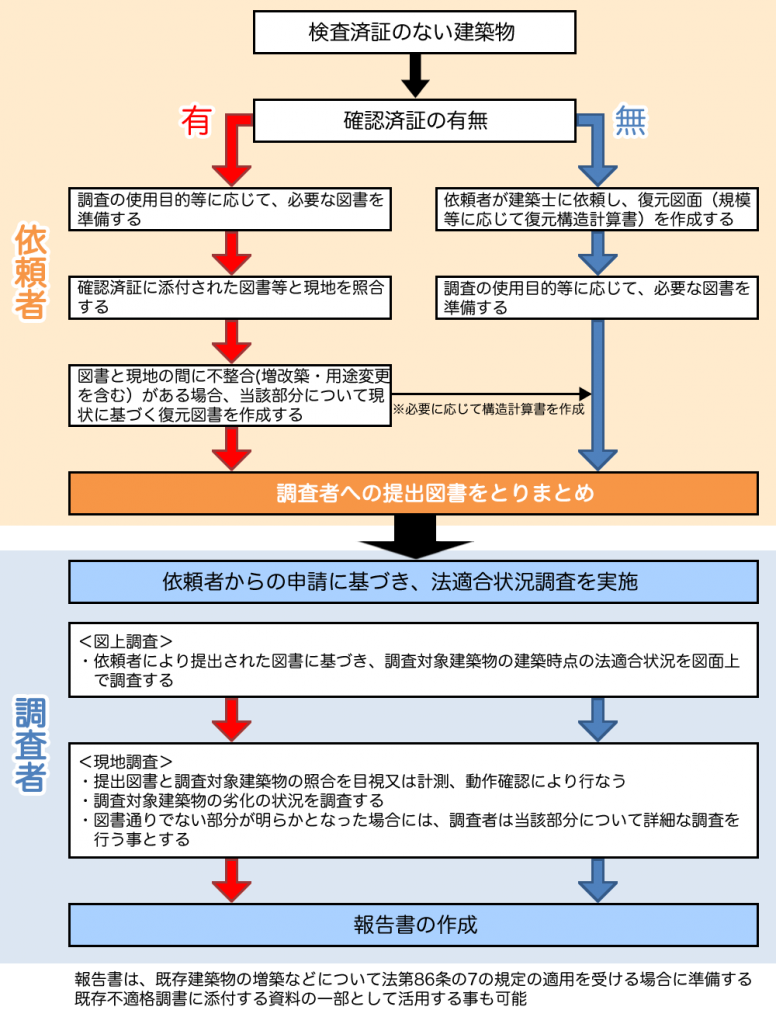

手続きに必要なものは?

- 用途変更するときは「検査済証」が必要

- 検査済証が無い場合は「建築確認書」が必要

- その他、設計図書等、詳しくは専門家である建築士へお問い合わせください。

「検査済証」とは、その建物と敷地が建築基準関連規定に適合していることを証明するものです。「検査済証」は、建物の完成時に交付されます。

ただし、中にはさまざまな理由から「検査済証」が存在しない物件もありますから、その際は、用途変更前に建物の調査を依頼する必要が出てきます。

「検査済証」が存在しない場合は、平成26年7月に国土交通省で定められたガイドラインに基づき、一級建築士あるいは建築基準適合判定資格者に「建築確認書」に基づいた調査を依頼することで、検査済証と同等の位置づけとなる報告書を発行できることになりました。

「建築確認書」は、建築しようとする建造物が建築基準に適合しているかどうかの審査を受け、その際に適合していたことを証明するものです。したがって、建築確認書は建築着工前に交付されます。

一級建築士または建築基準適合判定資格者が、建物の状態が建築確認書の通りであるかを確認します。仮に「建築確認書」がない場合は、新たに復元図書を作成します。

また、単に「検査済証」や「建築確認書」を紛失したケースでは、「台帳記載事項証明」という書類で代用することが可能です。

手続きに掛かる期間は?

一概に期間を回答することは難しいのが現状です。

- 既存建物の図面・書類等が揃っているか

- 建物の現状はどうなっているか、法律に適合しているか

- 確認申請機関はどのような書類・図面を要求するか

- どの程度の改修が必要になるか

などによって、掛かる手間や時間が大幅に違ってくるためです。この他にも、建築基準法や消防法、その他法令が複雑に絡みます。手続きの必要の有無や安全性を確かめるためにも、前もって、関係官庁や専門家へ確認しましょう。

こんな罰則も…

昨今では、用途変更なしで商売をしているテナントも少なくありません。

しかし、建築基準法では、用途変更の必要があるにもかかわらず確認申請をしなかった場合、建築所有者に対し、最大で懲役3年以下または300万以下の罰金(建物所有者が法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられる定めがあります。

Youtubeにて解説動画を公開しております

用途変更に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いと活用方法

1.普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約

物を貸して賃料をもらうことを約束する契約を賃貸借契約といい、賃貸借契約については民法に規定があります。

しかし、建物の賃貸借については、借家人保護の見地から借地借家法という特別の法律があります。このため、まず借地借家法が優先的に適用され、借地借家法に特に規定のない部分について、民法が適用されます。

この借地借家法では、建物の賃貸借について、主に普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の2種類の契約を定めています。この2つの契約数を比較すると、普通建物賃貸借契約が圧倒的に多く、定期建物賃貸借契約は、2000年3月より認められた契約であり、その詳細も一般の方には、なかなか理解されていないのが実情です。

2.普通建物賃貸借契約の特徴は?

普通建物賃貸借では、賃借人保護のために契約の存続が強く保障されているところに特徴があります。すなわち、普通建物賃貸借契約では、契約期間を決めるのが一般的ですが、このように契約期間が決まっている場合、賃貸人が契約期間満了時に契約を更新したくないときは、予め賃借人に対して、更新拒絶の通知をしなければなりません。この更新拒絶の通知をしないまま契約期間が満了すると、契約は法律によって当然に更新されてしまいます。これを法定更新といいます。

また、賃貸人が更新拒絶の通知をした上、契約期間が満了したにもかかわらず、明け渡しをしてもらえない場合、賃貸人は、賃借人に対して速やかに異議を述べなければなりません。加えて、賃貸人の異議には正当事由がなければなりません。正当事由とは、賃貸人が自ら賃貸建物を使用しなければならない事情や建物の継続利用が客観的に困難な場合ですから、正当事由が認められることはほとんどありません。

賃貸人が異議を述べなかったとき及び賃貸人が異議を述べたけれども正当事由がなかったときは、賃貸借契約は法律によって当然に更新されてしまいます。これも法定更新です。

さらに、賃貸人と賃借人が上記の借地借家法の規定に反する賃借人に不利な契約を結んでも、その契約は無効となります。

3.定期建物賃貸借契約の特徴は?

定期建物賃貸借は、契約期間が満了すると契約の更新はなく、確定的に契約が終了するところに特徴があります。普通建物賃貸借契約の場合、上記1で説明したように、契約期間が満了してもほとんどの場合法定更新となってしまうため、賃貸借契約が極めて長期間存続し、賃貸人にとって大きな負担となっていました。そこで、借地借家法では、書面による契約や賃借人への説明・書面交付などの手続きを踏むことを条件として、契約期間の満了により確定的に終了する定期建物賃貸借契約を認めました。

定期建物賃貸借契約の特徴は下記の通りです。

- 契約で定めた契約期間が終わると契約は必ず終了し、契約の更新はありません。

但し、賃貸人と賃借人、同じ部屋について改めて賃貸借契約を締結することは可能です(再契約)。しかし、この契約は、前の契約の更新ではなく、あくまで全く新しい契約です。 - 必ず契約期間の定めのある賃貸借契約でなければなりません。ただし、契約期間の短期と長期に制限はありません。

定期建物賃貸借契約は、契約期間が終わると契約が必ず終了するというものですから、契約期間の定めがなければ成り立ちません。 - 賃貸借契約書に賃借人からの中途解約を認める条項がない場合、賃借人は契約を中途解約することができません。普通建物賃貸借契約の場合、中途解約の申入れから解約予告期間中は契約が継続するとするか、解約予告期間の家賃をペナルティとして支払うかのどちらかを条件として、賃借人からの中途解約を認めるのが普通です。しかし、定期建物賃貸借契約では、このような取り扱いをする必要はなく、借地借家法の定める特別な事情がある場合を除いて、賃借人の中途解約は認められません。

- 契約に賃料の額の自動増減に関する定めがある場合は、無条件に有効です。

普通建物賃貸借契約では、賃貸借契約書の賃料自動減額条項は有効ですが、賃料自動増額条項は、その条項の結果、家賃が近隣相場からかけ離れてしまい、賃借人が不当に高い家賃を取られるようなものでなければ有効と考えられます。

しかし、定期建物賃貸借契約では、賃貸借契約書の賃料自動増額条項は、上記のような制限はなく無条件に有効です。

賃貸人にとってのデメリットとは何でしょうか?

1.定期建物賃貸借は契約の仕方や管理が面倒

定期建物賃貸借契約は、契約の仕方や管理が普通建物賃貸借契約より、多くの手順を踏みます。まず、契約の締結ですが、定期建物賃貸借契約は、必ず書面で契約しなければなりません。この点は、普通建物賃貸借契約でも、ほとんどの賃貸人が契約書を作っていますので、特に問題ではないかもしれません。

しかし、定期建物賃貸借契約では、契約書の中に、「この賃貸借契約は契約の更新がなく、契約期間が満了すると必ず契約が終了してしまうこと」を明記しなければなりません。加えて、契約の締結に当たって、事前にこの記載された書面を、契約書とは別に賃借人に対して交付して、説明をしなければなりません。なぜなら、一般的に不動産知識に乏しい入居者が認識の違いにより住居を失ってしまうことのないように入念に説明しなければならないからです。

次に契約の管理ですが、定期建物賃貸借契約のうち契約期間が1年以上のものについては、賃貸人は、契約期間の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して、契約期間の経過によって契約が終了することを通知しなければなりません。この通知をしないと、契約期間が満了しても、一定期間は契約が終了しません。

2.契約期間に終わりがあるので、契約を躊躇することがある

これから契約を締結する入居希望者にとっては、契約期間が満了すると必ず契約が終了するというのは、かなり不安なものです。

たとえば3年契約の場合、3年後に自分がどういう状況にあるか確実に予測できる入居希望者はほとんどいません。そうすると、3年後に、やっぱりこの部屋に住み続けたいということもあり得るので、3年で必ず契約が終了し、出ていかなければならないという契約には躊躇するはずです。この結果、最終的に、入居希望者が契約に至らず、なかなか賃借人が決まらないということになりかねません。加えて、借主は自らの意志に反して退去しなければならないリスクを勘案しなければならないため、一般的に普通賃貸借契約と比較して低い家賃での貸出となるのが一般的になります。

逆に賃貸人にとってのメリット、定期建物賃貸借契約を採用するケースはどのような場合でしょうか

1.期間が明確なので一時的に貸し出しをしたい場合に有効

例えば持ち家で、1年程度の旅行等の期間だけを貸出したい時、従来の普通賃貸借契約であればいくらルールを定めても対抗されてしまう可能性がありましたが、定期建物賃貸借契約を活用することにより、必ず貸主に戻ってくる契約を結ぶことができます。

2.テナントの選定を時間をかけて見極めたい際に有効

事業用において一番活用される理由です。定期建物賃貸借契約の場合、貸主都合でテナントを追い出す理由を作ることができるため、あらゆるシーンを想定して採用することができます。

例えば飲食店を誘致したけれども、近隣からクレームが酷かったり、ルールを守らないテナントだった場合に、契約期間満了で追い出すことが可能となります。

3.貸出賃料の見直しをすることが可能

前項と似たようなお話になりますが、経済情勢等でテナント誘致が難航する状況で、一定期間だけ賃料を安くして募集する方法として活用することができます。

契約期間満了後、当該テナントに適正賃料を打診して再契約していただいても良いですし、テナントを入れ替えて適正賃料に修正することも可能です。数年間は想定よりも低い賃料での貸出になりますが、ゼロよりも良いと考えられる場合には有効かと思います。

4.対テナントへの対抗手段として有効

テナントが継続して入居したいビルであればあるほど、対テナントへの対抗手段として重みがでてきます。

普通賃貸借契約であれば、テナントが継続していきたい限りは更新を続けられますが、定期建物賃貸借契約において契約満了後の再契約をするためには、貸主、借主双方の意志の合致が不可欠です。

言い直せば、借主は継続して入居していきたいのであれば貸主に再契約をしたいと思わせなければいけないため、実質的な継続入居の主導権を貸主が握ることが可能となります。

魅力的なビルであればあるほど、再契約における交渉は優位にたてるかと思います。

普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約にはそれぞれメリット、デメリットがあります。最後に特徴的な違いをまとめましたので参考にしてみてください。

定期借家契約と普通借家契約の比較

| 定期借家契約 | 普通借家契約 | |

| 1.契約方法 | (1)公正証書等の書面による契約に限る (2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない | 書面でも口頭でもよい |

| 2.更新の有無 | 期間満了により終了し、更新 されない | 正当事由がない限り更新される |

| 3.建物の賃貸借期間の上限 | 制限はない | 2000年3月1日より前の契約 20年まで 2000年3月1日以降の契約 制限はない |

| 4.期間を1年未満とする建物賃貸借契約の効力 | 1年未満の契約も可能 | 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる |

| 5.建物賃借料の増減に関する特約の効力 | 賃借料の増減は特約の定めに従う | 特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる |

| 6.借り主からの中途解約の可否 | (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる (2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う |

■参照:賃貸借契約締結から契約開始までにテナントが解約を申入れた場合の注意点

■参照:普通賃貸借契約における既存テナントへの立ち退きを求めるには

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

商業施設(ショッピングセンター)の賃料に関して

商業施設で一般的に用いられる賃料回収方法をご紹介します。

イオンやららぽーと等のショッピングセンターでは、各テナントから回収する賃料は固定賃料の場合も勿論ありますが、多くは歩合賃料も交えた回収方法を採用しています。 つまり、テナントの売上に対して一定の歩合率を掛けて算出された金額を賃料として支払って頂く訳です。ショッピングセンターを運営する企業は、施設内に出店しているテナントの売上状況を常に把握して、退店のリスクヘッジに役立てているほか、売上をあげることが結果的にオーナー様とテナント両者のプラスになるので、共存共栄をすることも可能となります。主な賃料形態は下記の通りです。

- 固定賃料方式・・・毎月固定額の賃料額を支払う方法

- 完全歩合方式・・・月売上に応じた賃料のみを支払う方法

- 固定+歩合方式・・・固定賃料方式に加え、月売上高に応じた賃料を支払う方法

- 最低保証売上方式・・・月売上金額の最低ラインを定め、そのラインからの増加分による賃料方式

- 逓増型歩合方式・・・設定された売上金額に応じて歩合賃料金額が増減する方式

例えば固定+歩合方式では、固定に加えて600万円以上の売上で10%と設定した場合、800万円を売り上げた月は、

固定+(800万円-600万円×10%)=固定+20万円 となります。

また、最低保証売上方式では坪20万円の10%と設定をした場合、面積が30坪の区画であれば、

30坪×20万円=600万円

この600万円が月売上の最低ラインになりまして、10%の設定ですので600万円を売り上げた場合の賃料は60万円となります。

これが800万円を売り上げた月は、800万円の10%ですので賃料は80万円、逆に500万円しか売り上げなかった月でも最低保証の60万円の賃料となります。

ショッピングセンターの場合、施設全体の魅力を作ることは勿論、全体の賃料収入も重要です。集客力のあるテナントを誘致することで「魅力のある施設」かつ、他テナントから見ても「出店したい施設」になるため、完全歩合方式等はそういったキーテナントに出店検討をして貰いやすくなります。また、売上が読めず適正の賃料が定められない時に歩合賃料方式を採用する等、使い方は多種多様となります。テナント側からしても、売上に応じた賃料となるため安定した店舗運営が可能になるかと思います。

ただし、年間賃料収入に増減がありますので年収の想定は難しくなります。 因みに、賃料回収の具体的な方法としてはテナントから日々の売上金を運営企業が預って、月中と月末のタイミングで賃料やその他諸経費を差し引いた後、テナントへ返金するというスキームになります。こうすることで、賃料滞納をも防ぐことができるのです。ただし、テナント側からみれば売上がすぐにキャッシュにならないためデメリットとなる場合もあります。

以上がショッピングセンターの賃料回収方法なのですが、これを一個人レベルで実行するのは難しいです。ただ、テナントの売上を回収せずとも、売上歩合賃料を徴収する方法があります。1日の売上が分かる営業日報をテナントに作成させ、その売上日報をもとに15日と月末に賃料の請求書を発行する方法です。売上虚偽報告が気になるかもしれませんが、今どきのレジスターはZレシートという1日の売上集計する機能があり、このレシートは売上を粉飾できません。これを営業日報に添付させればよいのです。 オーナー様の物件を商売目的で借りている賃借人は、そこで商売が成立すれば長期に渡って賃貸借契約を継続する可能性が高いです。

逆に、売上が取れなくなれば解約する。あるいは減額交渉するという思考になります。そんなとき賃料相場を理由に賃料減額を拒否するより、賃料の回収方法を変えることで、解約や賃料減額を回避することを考えるのも一つでしょう。ただし、一般的にはテナントと密な連携が必要であることと、賃料減額交渉するようなテナントに対し売上歩合方式にした場合は、売上が減少傾向にある店舗なため結果的にオーナー様が損をする可能性が高いです。

賃料設定を業種と業態を見極め、その物件でどれだけの売上をあげられるかを事前に予測し適正な賃料とすることが、オーナー様とテナントがいい関係を維持するために必要なこととなります。

商業施設に出店するには?

ショッピングセンター物件を検索してみましょう。

賃料相場等の商圏に関わる情報は?

「商業マーケティングレポート」では商圏に関わる情報をお手頃価格(税別500円~)で入手する事が出来ます。

Youtubeにて解説動画を公開しております

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

店舗の基本設備スペック

店舗物件の賃貸において、物件を借りるテナントが物件探しをする際に重要視するのは、立地や賃料、面積などかと思います。そんな中、店舗物件に慣れてない方などがここで見落としがちなものが設備スペック(容量)です。設備は目に見えないため、特に飲食店の場合などにせっかく厨房機器を全て揃えたのに容量不足により使用できないということが実際にあるようです。

このようなことは、テナント側の問題だけではなく店舗を貸すオーナー側も注意が必要となります。当然、テナントが自分のお店に必要な設備スペックを把握し、調査の上借りて頂ければようのですが、そうでなかった場合はトラブルに発展する可能性があります。簡単に設備容量を増やすことができる場合もありますが、そうでない場合に多大な費用と時間を要するケースもあります。その費用をオーナーが持つべきかテナントが持つべきか、またはその期間の賃料や開業できない期間の損失などの負担どうするのか等で揉めるケースもあります。揉めてしまっては、長い賃貸借契約におけるオーナーとテナントとの信頼関係がスタートから築けなくなってしまうこともありえます。

そのようにならない為に、オーナー側においても自身の物件の設備スペックの把握や増設の可否などを知っておく必要があるのではないかと思います。また、テナントがどれくらいの設備スペックを必要としているかも知識としてあった方がより自身の物件がどのようなテナントへ貸すことができるか想定ができると思います。

そこで、どんな設備スペックに気を付けるべきかを紹介していきたいと思います。

- 電気

店舗でも住宅でも事務所でも必要な設備です。電気を押し出す圧力(ボルト=V)と電気の流れる量(アンペア=A)で構成されております。一般家庭においては100Vで30~60A位が多いです。高性能なエアコンやIHヒーター等では100Vより強力な200Vを使用することもあります。

また、電灯(単相三線)と動力(三相三線)があり、電灯は一般的な機器で使用をしますが、動力は業務用エアコンや業務用冷蔵庫など通常の電灯では作動しない機器に使用をします。それぞれのアンペア数で容量の判断をいたします。電力会社が設置しているメーターまでは電力会社の工事区分となりますが電気メーターより建物側が電力使用者(オーナーもしくはテナント)の負担工事となります。キュービクル設置の建物の場合は、キュービクル自体の増設や建物の幹線引き直し等になると多大なる費用が発生いたしますので注意が必要です。 - ガス

火を使う業種では、必須といえる設備です。都市ガスとプロパンガスがあり、大きな違いは供給方法で道路下のガス管を通じて供給される都市ガスに対して、ガスが入ったボンベをガス会社が配送されるのがプロパンガスです。容量に関しては、ガスメーターの号数や配管の口径によって判断をします。物件敷地まではガス会社の工事負担となり敷地内は使用者負担となります。1Fの店舗等であれば、割と安価に対応ができることもありますが、上層階の場合はガス管の長さとともに費用がかさみます。道路から引き直しが必要となった場合には、道路の掘削などの申請に時間がかかることが多いため、増設までの期間を長めに見ておく必要があります。 - 給水・排水

水の使用が多い業種においては気にすべき設備です。流れてくる水の量及び流す水の量に対して配管の口径がどの程度かで判断をいたします。ガス同様に物件敷地までは、水道業者、下水道業者の負担となります。上層階の場合には、建物全体の配管の入れ替えが必要となる場合があり、費用も高額となってきます。 - 排気、給気、換気

空気の出入りの量を確保する為のスリーブ(穴)の口径で判断をいたします。木造や鉄骨造の場合は容易に開口できますが、RC造や地下の店舗の場合には注意が必要です。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

食品スーパーのプロパティマネジメント

地域密着型のスーパーを複数店舗経営されているオーナー様で、テナントに店舗の一部を貸したい、また、実際に貸しているテナントの管理について どのような視点で考え運用していくべきかまとめてみました。

店舗内の空きスペースの賃貸借

- 店舗内の空きスペースの位置、面積、形、設備等で誘致できる業種は異なってきます。

狭小な10坪前後の区画では、クリーニング店や生花店などは一般的ですが、傘や靴の修理屋や1000円カットなどの理髪店なども可能な場合があります。給水・排水・排気等の設備が十分にあれば、ジューススタンドやアイスクリーム、鯛焼きなどもまだまだ人気の業態です。

また、自身の店舗の売上坪効率を上げるために売場を縮小して、テナントに貸し出す面積が大きくなれば均一ショップやドラッグストアなど業種の幅も広がります。 - 賃料設定はオーナー様ご自身で所有されている店舗であれば如何様にもできると思いますが、借家であれば所有者に一部転貸の承諾を取った上、転貸料の設定如何で実質賃料の負担率軽減にも繋がります。

- 契約形態は定期建物賃貸借が一般的です。借家であるならば万が一 建替えなどで所有者に返還しなければならない際に、 転貸先が普通建物賃貸借契約ですと転借人がこれに応じてもらえない可能性もでてきます。

賃貸しているテナントとの良好な関係作り

- まずは、オーナー様自身が賃借人であるテナントに興味を持つことが肝要です。誘致する前段ではいろいろと現賃借人を調査された上で契約されたと思いますが、いざ、大家と店子の関係になると、店子の商売にそれほど深い関心を持たなくなる貸主様も少なくないようです。それが原因と思われるトラブル事例としては、接客や提供商品・サービス等のクオリティー低下、共用部の無断占有使用による事件、事故。これらのクレームを店子自身が責任もって解決できたとしても、その多くがテナントに営業場所を貸しているスーパーの管理不行き届きとして判断され、スーパー自体の評判に傷がつきます。

- 店子の商売に興味を持てれば、同業者としての共感が生まれます。そうなれば日々の売上、従業員の接客、商品またはサービスの品質も気になるようになります。

- 店子との共存共栄を考えるようになると、自店の営業販促を店子と共同で行う発想が生まれることもあります。新聞折り込みチラシへ店子の宣伝を掲載したり、店子の看板等のサインを外部に掲出等。ここまでくれば店子と定期的な営業に関する打合せを行うようになっているはずなので、店子の営業不振もいち早く察知することができ、引いては店子の退店も予見できるようになります。

- 店子の管理は所謂、「不動産(設備面中心の)管理だけしてれば良い」というでは、信頼関係を築くことは難しく、例えば活気ある商店街の会長のような気持ちで対応することが肝要となります。

とはいえ、一朝一夕で店子との距離を縮めることは困難であることも現実です。そんなときはテナント管理をトータル的にアウトソージングできる専門業者に任せた方が得策です。アウトソージングとは店舗管理業務を外部委託するという意味ですが、その業務内容はさまざまで、契約締結代行(再契約・更新契約)、空き区画のリーシング、年間販促計画策定代行、そして建物の設備や清掃、警備等の施設管理等の業務をトータルで請け負ってくれる会社。

空きスペースを有効活用することにより建物全体の活性化に繋がり、そうなればお客様目線でも利用したい施設に近づけることができ 、結果的に不動産事業を通じて自店の売上向上、トータル的な収益向上にも繋 げることができます 。

ビル管理に関する無料ご相談