| 対象建築物 | 区画面積 | |

| 1500㎡区画 | ・主要構造部を耐火構造とした建築物 ・準耐火建築物 | 床面積≦1,500㎡超 |

| 500㎡区画 | 法27条・法61条により、準耐火構造を義務付けられた以下の建築物 準耐火建築物(イ-2) 準耐火建築物(ロ-1) | 床面積≦500㎡超 |

| 1000㎡区画 | 法27条・法61条により、準耐火構造を義務付けられた以下の建築物 準耐火建築物(イ-1) 準耐火建築物(ロ-2) | 床面積≦1,000㎡超 |

31mを超える建築物に必要な設備(設置義務がある設備)

31mを超える建築物に対しては、消防法および建築基準法により、火災時の避難や消火活動の円滑化を目的とした特別な設備や措置が義務付けられている事をご存じでしょうか。

また、高さ20mを超えるすべての建築物にも設置が義務付けられている設備があります。

今回は建築物の高さによって必要な設備についてお伝え致します。

必要な設備(31m超の建築物)

1. 非常用昇降機(非常用エレベーター)

- 法令:建築基準法 第34条第2項

- 概要:地上31mを超える部分には、原則として非常用昇降機(非常用エレベーター)の設置が必要です。

2. 排煙設備(機械排煙+監視)

- 法令:建築基準法施行令第126条の2

- 概要:31m超の部分では、中央管理室から排煙設備の制御および作動状態の監視が可能である必要があります。

3. スプリンクラー設備

- 法令:消防法施行令第12条の3

- 概要:11階以上または不特定多数が利用する場合に義務付け。31m超の場合はほぼ全てに必要です。

4. 自動火災報知設備

- 法令:消防法 第17条・消防法施行令第21条

- 概要:31m超の高層建築は、避難誘導用の非常放送設備や火災報知設備の設置が必要です。

必要な設備(20m超の建築物)

- 避雷設備(一般的には避雷針)

- 法令:建築基準法第33条

- 概要:建物本体に加えて、階段室・昇降機塔・装飾塔など屋上に突出する部位も含む20m超の部分には設置が必要になります。

以下に表にしてまとめます。

| 20m超え | 30m超え | |

| 非常用昇降機 | 〇 | |

| 排煙設備 | 〇 | |

| スプリンクラー設備 | 〇※ | |

| 自動火災報知設備 | 〇 | |

| 避雷設備 | 〇 | 〇 |

※11階以上または不特定多数が利用する場合に義務付け

例外について

都道府県や市区町村により、用途や構造による例外措置がある場合もあるため、該当自治体に条例の有無を確認することを推奨します。

最後に

設置義務を守らず、人命災害の発生があった場合、厳しい行政処分・刑事罰が課されることとなります。

安全対策が最重要なので、必ず法令を順守し、所管行政庁・消防署との事前協議と定期点検の徹底をお願い致します。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

避難器具に関して

はじめに

住宅や事業用施設等で見られるベランダ及びバルコニーについている上記のような設備をご覧になったことはありますでしょうか。

これは「避難梯子または緩降機」と呼ばれるもので、火災などの有事の際、建物から安全に避難するために使用するものです。

特に階段やエレベーターが使用できない場合に有効で、外部に取り付けられたものや折りたたみ式のものが一般的に設置されております。

避難梯子または緩降機の設置場所

避難梯子または緩降機の設置場所は、使用する目的や建物の構造によって異なりますが、一般的には次のような場所に設置されます。

- 高層ビルやマンションの外壁

高層階に住んでいる場合、外壁に設置された避難梯子または緩降機を利用することがあります。窓の近くや、避難のために設けられた専用の出口の近くに取り付けられることが多いです。特に階段やエレベーターが使用できない場合に役立ちます。 - 家庭用の避難梯子

一部の住宅では、避難梯子を窓の外に取り付けていることがあります。多くの場合、2階やそれ以上の階に住んでいる場合、窓から下ろして使うことができるように設置されることが多いです。このタイプは、平時には収納されていて、緊急時に素早く展開できるようになっています。 - 避難口や避難階段付近

高層ビルなどでは、避難階段や避難口に接続された場所に避難梯子または緩降機が設置されていることがあります。これにより、火災やその他の災害で階段が使えない場合に、外部に安全に避難するための手段となります。 - 屋上や屋根近く

屋上や屋根に避難梯子が設置されることもあります。特に屋上に避難口がある場合や、ヘリコプターによる避難が難しい場合などに利用されます。屋上から避難するために専用の梯子が設けられ、外部の安全な場所に降りることができます。 - 避難梯子または緩降機の使用方法は、緊急時に迅速かつ安全に避難するために正しく理解しておくことが重要です。一般的な使用方法を以下にまとめました。

避難梯子の使用方法

1.避難梯子を取り出す

- 家庭用避難梯子の場合: 普段は収納されていることが多いため、緊急時にはまず収納場所から取り出します。収納ケースや袋から梯子を引き出し、迅速に使える状態にします。

- 外壁に設置されている避難梯子の場合: 取り付け位置や取り外し方法を事前に確認しておき、必要に応じて取り外して使用します。

2. 梯子を窓から下ろす

- 家庭用の避難梯子は、通常は窓の外に掛けて使用します。梯子の一端を窓枠にしっかりと掛け、安定させることが重要です。窓の外にしっかりと設置し、梯子が滑り落ちないように確認します。

3. 梯子を確認する

- 梯子がしっかりと固定されていることを確認します。特に外壁に設置されたものや、折りたたみ式のものは、使用前に強度や安定性をチェックします。

- また、梯子が障害物に引っかかっていないことや、通り道が確保されていることを確認します。

4. 避難者が梯子を使う

- 順番に避難する: 一度に多くの人が使わないようにし、順番に避難します。避難する際は、落ち着いて慎重に梯子を使い、転倒や事故を防ぎます。

- 梯子を使う姿勢: 手すりがない場合は、両手で梯子をしっかり握り、足元に注意を払って安全に降りていきます。急がず、無理な体勢を取らないように気をつけます。

- 下まで降りた後: 途中で立ち止まらず、確実に下に降りきります。降りた後は、周囲の安全を確認して避難場所に向かいます

5. 避難後の確認

- 避難が完了した後、他の人が使用している場合は、梯子がまだ安全に使える状態であることを確認します。無理に梯子を使わないようにします。

使用のポイント

- 高所からの避難時の注意点: 高い階からの避難時は、特に慎重に行動しましょう。落下や転倒を防ぐため、慌てずゆっくりと降りることが大切です。

- 風の強い日や雨の日: 天候が悪い時は、風や雨に注意して使用する必要があります。滑りやすくなる可能性もあります。

緩降機の使用方法

1.使用前の準備

- 収納箱(ケース)を開けて、緩降機が正しく収納されているか確認します。

- 使用に必要な構成部品(支柱、降下ベルト、ハーネスなど)が揃っているか確認します。

2.支柱(フック)を固定

- 支柱またはフックを、ベランダの床や壁にある設置金具にしっかり固定します。

- フックの固定が不完全だと、事故につながるため確実に取り付けます。

3.窓・ベランダの手すりなどからロープを垂らす

- ロープがまっすぐ地面まで届いているか確認し、障害物がないかを目視確認します。

4.降下ベルトを身に着ける

- 降下する人は、付属のハーネスや腰ベルトを体にしっかりと装着します。

- ベルトは身体にしっかりフィットさせ、ゆるみがないように調整します。

5.降下開始

- ベルトが緩やかに下降するよう、ゆっくりと外へ体を出します。

- 緩降機は自動的に速度を調整してくれる構造(摩擦ブレーキ付き)が多いため、急降下することはありません。

- 手を放しても一定速度で安全に降りるようになっています。

6.地上到着後

- 地上に着いたらベルトを外し、次の人が使用できるように上へ戻します(自動巻き上げ式でない場合)。

使用のポイント

- 使用前に定期点検を受けておくこと(耐用年数や劣化確認)。

- 定員は1名が基本(定員超過は絶対にしない)。

- 練習しておくことが重要(実際に使うときに慌てないため)。

- 雨天や風の強い日は、使用にリスクがあるため要注意。

避難梯子または緩降機を使用する際には、事前に使用方法を家族や同居者と確認し、実際に訓練を行うことも有効です。緊急時に冷静に行動できるよう、準備をしておくことが大切です。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

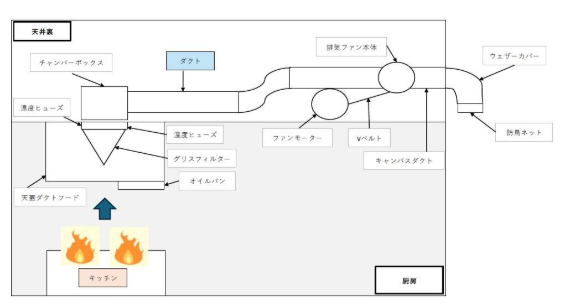

ダクト構造とは

はじめに

「ダクト」と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか。

飲食業に従事している方でしたら耳にしたことがあるかもしれませんが、当たり前のように設置されているこの装置がどのような役割を担っているのかを明らかにし、正しく理解することが本記事のテーマです。

ダクトとは

端的に言えば、「空気」を運ぶための管のことを指します。空調や換気、排煙を行うことを目的とし、建物内の空気を快適なものにし、より良好な室内環境を保持する役割を担っています。

「配管」と混同して捉えられてしまいがちですが、「配管」は空気だけでなく液体やガスを運ぶための管ですが、ダクトはあくまでも「空気」を運ぶためだけに存在します。

ダクトの種類

ダクトの種類には主に以下のものがあります。

- 給気ダクト(SA)

空調機から室内に空気を送り込むためのダクトです。(Supply Air) - 還気ダクト(RA)

室内から古い空気を空調機に戻すためのダクトです。(Return Air) - 外気取り入れダクト(OA)

外気を空調機に取り込むためのダクトです。(Outdoor Air) - 排気ダクト(EA)

空調機を通して屋外へ空気を吐き出すダクトです。(Exhaust Air) - 排煙ダクト(SEA、SM)

火災時に煙を屋外に排出し、延焼を防ぐダクトです。(Smoke Exhaust AirあるいはSmoke) - 厨房ダクト

飲食店の厨房に設置するダクトです。油汚れがつきやすく、引火した場合は燃え広がりやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。

ダクトに関する法令

消防法、建築基準法、悪臭防止法、大気汚染防止法等があります。とりわけ厨房設備については、各市町村において「火災予防条例」の中で規制がなされております。

火災予防条例とは、消防法を体系化し、自治体の実情にあわせて策定された条例であり、例えば東京都においては、第三条の二「厨房設備」のなかで、排気ダクトと可燃物との距離や、取り付ける天蓋の素材、防火ダンパーやグリスフィルターについて、細かく規定されております。

火災予防条例に違反した際は、違反内容によって異なりますが、罰則の対象となりますので、注意しましょう。

ダクトの構造

【例】厨房の排気ダクト

ダクトのメンテナンス

ダクトのメンテナンスは、室内の空気を正常に保つためにとても重要です。

ダクト内部の汚れは、健康被害につながる恐れがある他、厨房の排気ダクトについては、たまった油汚れによる火災の原因にもなりかねません。

定期的な点検と清掃できれいに保つことが居住者の安全を守ることに繋がります。

おわりに

ダクトは、建物内の空気を快適にし、良好な室内環境を守るための装置です。

適切な管理を行うことが、衛生面において非常に重要な要素であり、居住者の安全を担保することになります。

弊社では事業用不動産に特化し、ビルの管理運営業務を行っています。

ダクトにつきましてメンテナンスや設置のご相談等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

低濃度PCB(ポリ塩化ビニフェル)廃棄物 処理期限、助成金 まとめ

はじめに

PCBは、無色透明で化学的に安定で、耐熱性、絶縁性や非水溶性など優れた性質を持っていた為、変圧器やコンデンサ・安定器などの電気機器用絶縁油や感圧紙、塗料、印刷インキの溶剤などに、幅広く利用されました。

しかし、生体内に容易く、取り込まれしかも残留性が高く、皮膚障害などの慢性毒性が認められます。このため、平成13年に「PCB廃棄物適正処理推進特別措置法」が制定され、PCB廃棄物の保管状況等について毎年度、都に届出するとともに、適正に処理することが義務付けられました。

処理期限

令和9年(2027年)3月31日

対策

低濃度PCBに汚染された廃棄物は上記の様に、令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。

処分期間を過ぎると処分場が閉鎖し事実上処理できなくなり、期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金または併科などの罰則もあります。

しかし、費用負担が適正処分に歯止めを起こしている事も事実として有り、国(環境省)、都は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。

➁■参照:http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/various_information/regulations.html

助成金概要

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

分析費、処理費に対して補助率2分の1の額が助成 (上限有り。また会社規模や業務内容による)

公益財団法人 東京都環境公社

分析費、処理費に対して補助率2分の1の額が助成 (上限有り。また会社規模や業務内容による)

注意点

- PCBの分析及び処理は、交付決定通知書を受領した後に実施。

交付決定通知書の発行よりも前に分析や処理を実施した場合、助成金の交付は出来ない。 - 国、都の助成金で重複取得は出来ない。

- 予算に限りが有るので受け入れ期限の前倒しが考えられる。

最後に

弊社、総合施設管理では多数の協力業者のお力添えを頂き、なるべく負担の少ない形で迅速な処分ができる様に対応させて頂く事が可能です。処理期限が有ることは知っていても、対応に苦慮していた方々、まずはお気軽にお問い合わせください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

自衛消防訓練について

自衛消防訓練とは

消防訓練とは火災が発生した際に迅速かつ適切に対応するための訓練であり、自衛消防訓練は防火管理者の選任義務がある事業所(店舗や事務所等)で行う消防訓練です。ビルオーナーなど管理権原者に対する義務として消防訓練を実施することが消防法で定められており、また防火管理者等の責務の一つでもあります。

主な目的は、火災時の被害を最小限に抑え、人命や財産を守ることで、訓練では初期消火、避難経路の確認、通報方法など、火災発生時に必要な知識や技能を習得することです。

(消防法第8条第1項、消防法施行令第4条第3項等)

自衛消防訓練を行う対象は、不特定多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケット、地下駅舎などであり、年2回以上の消火訓練、避難訓練の実施が義務付けられていますが、これに該当しない建物でも消防計画に定めた内容を基に自主的な訓練をすることが望ましいです。

(消防法施行規則第3条第10項、火災予防条例第50条の3第4項)

主な消防訓練

消防訓練には大きく下記のようなものがあり、一項目または総合的に実施されます。

総合訓練:下記の一連の自衛消防活動について、通報、消火、避難の要素を取り入れて総合的に実施、学習します。

通報訓練:火災を発見した際に迅速に通報する方法を実施、学習します。

消火訓練:消火器や消火栓の使用方法を実施、学習します。

避難訓練:安全に避難するための経路確認や避難方法を実施、学習します。

訓練を実施する場合に、前もって建物を管轄している消防署に「自衛消防訓練通知書」を提出する必要があります。

その際に自治体によっては、当日通報訓練の一環として実際に119番に電話をかける訓練や、水消火器(訓練用の消火器)の貸出をしている場合もありますので、ご希望であれば相談してみましょう。

消防訓練の流れ

実施に消防訓練を実施する場合ですが、インターネット等で消防訓練の手引き・自衛消防活動マニュアルを公開している消防署が多くありますので、それを活用すると良いでしょう。

資料を配布しながら、実際に火事が発生した場合を想定し、初期消火、通報、避難導線の検討など実践に沿った内容とすることが望ましいです。

また店舗の場合は、お客様を避難誘導することも従業員の役割となります。事前に担当分けをする等、万が一の際に混乱しないような事前の備え、訓練が必要となります。

最後に

日本では火事に限らず、地震など様々な自然災害による被害が毎年のように発生しております。

いつ何時災害が発生しても対応できるような状態とすることが、日頃からできる対策のひとつではないかと考えます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

防煙垂れ壁について

はじめに

よく商業施設等で見られる天井についている透明な壁、ご覧になったとことはありますでしょうか。

これは防煙垂れ壁と呼ばれるもので、建物内部で発生した煙の移動を防ぐために設置される垂れ壁です。建築基準法では「防煙壁」とも呼ばれ、煙を一定の面積ごとに区画する役割を持っています。

役割

- 煙の拡散抑制

- 火災発生時に発生する煙の拡散を抑制することで、避難経路を明確化し、安全な避難時間を確保することができます。

- 火災区画形成

- 防煙垂れ壁を設置することで火災区画を形成し、火災の延焼を抑制することができます。

- 空調効率向上

- 防煙垂れ壁を設置することで空調空間を分断し、空調効率を向上させることができます。

材料と設置場所

- 材料

- 不燃材料で作られるか、不燃材料で覆われる必要があります。一般的にはガラス、コンクリート、金属が使用されます。

- 高さ

- 通常500ミリメートル以上が必要ですが、特定の条件を満たす場合は300ミリメートルまで緩和されることもあります。

- 設置義務対象

- 延床面積500㎡を超える特殊建築物、延床面積500㎡を超える3階建て以上の建築物

身近にみられるものにも設置している理由などがあります。特に消防設備につきましては店舗・商業施設においては様々な場所に設置してありますので、気になるものがあれば一度役割を調べておくのも良いかもしれません。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

空気環境測定とは

1.はじめに

空気環境測定――私たちの生活にどのように関わってくるのでしょうか。

2024年、コロナ禍は落ち着きを見せ、私たちは平常の生活を送れるようになり、旅行やショッピングへの足取りも軽く、不特定多数の人が利用する商業施設への入場規制もなくなりました。

「空気」は私たちの周りに常にあるものではありますが、目に見えないものです。事実、コロナ禍においては、各自治体から建物内における「換気の悪い密閉空間」に対する警鐘が、空気環境測定の必要性と共に、鳴らされていました。

空気環境測定は、目に見えない空気を測定することによって、私たちの日常生活に安全と安心を与えてくれる点検作業なのです。

2.空気環境測定とは

オフィスビルや商業施設等の空気中の成分を測定し、私たちが健康で衛生的に過ごせる環境かどうかを点検する作業であります。

特定建築物の所有者や占有者など、その建物の維持管理に責任を持つものは、建築物衛生法に基づく「建築物環境衛生管理基準」に従って建物を維持管理する必要があります。

この基準は、空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃、ねずみや昆虫の防除など、環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を定めており、快適な環境を実現することを目的としています。

空気環境測定を行うには「空気環境測定実施者」と呼ばれる専門資格者を配置する必要があります。空気環境測定実施者は、建築物衛生制度の一環として、ビルや工場内の空気環境を測定するための資格です。この資格を取得するには、空気環境測定実施者講習を受講し、試験に合格する必要があります。 空気環境測定実施者は、次に記す点検項目を実施します。

空気環境測定実施者は、次に記す点検項目を実施します。

3.点検項目

| 項目 | 基準 | 測定方法 |

|---|---|---|

| 1.浮遊粉塵の量 | 空気1m3につき0.15mg以下 | グラスファイバーろ紙を装着して相対沈降径が概ね10μm以下の浮遊粉塵を重量法により測定する機器 |

| 2.一酸化炭素の含有量 | 空気1m3につき100万分の6以下 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 |

| 3.二酸化炭素の含有量 | 空気1m3につき100万分の1,000以下 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 |

| 4.温度 | 18度以上28度以下 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと | 0.5度目盛の温度計 |

| 5.相対湿度 | 40%以上70%以下 | 0.5目盛の乾湿球湿度計 |

| 6.気流 | 0.5m毎秒以下 | 0.2m毎秒以上の気流を測定できる風速計 |

| 7.ホルムアルデヒドの量 | 空気1m3につき0.1mg以下 | 高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、トリアゾール法により測定する機器または厚生労働大臣が別に指定する測定器 |

4.義務付けられている施設

「特定建築物」において、空気環境測定は義務付けられています。

「特定建築物」とは、興行場や百貨店、店舗、事務所や学校、共同住宅等、多数の者が使用し、特定の用途に供される部分、およびそれに付随する共用部や駐車場の床面積の合計が3,000m2以上(学校は8,000m2以上)となる建築物を指します。

5.測定方法・回数

空気環境測定の方法は、厚生労働省告示第117号に基づく清掃作業および清掃用機械器具の維持管理を基準としています。

- 空気環境の測定は、規則第三条の二第一号に定める方法に準じて行うこと。

- 空気環境の測定結果を5年間保存すること。

- 測定器の点検、較正、整備、修理を定期的に行い、点検等の記録を測定器ごとに整理して保管すること。

- 空気環境の測定および機械器具の維持管理は原則として自ら実施すること。

他者に委託する場合は、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知し、受託者の業務が基準を満たしていることを常時把握すること。

測定結果の保存は自ら実施すること。 - 苦情および緊急の連絡に迅速に対応できる体制を整備しておくこと。

空気環境測定は2ヶ月以内に1回の頻度で行います。ただしホルムアルデヒドの量を測定する場合は例外で、「新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回」行うものとされています。

定期点検を怠った場合、罰則や行政処分の対象になる可能性があります。

6.おわりに

我々の目に見えない空気、安全性が守られていることで建物を利用する人に安心感を与え、健康を守ります。

弊社では事業用不動産に特化し、ビルの管理運営業務を行っています。

空気環境測定につきまして費用のご相談等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

第三条の二 令第二条第一号ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。

一 当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上150センチメートル以下の位置において、「3.点検項目」表の左欄に掲げる事項について当該各号の右欄に掲げる測定器(「3.点検項目」表の2号から6号までの右欄に掲げる測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。) を用いて行うこと。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

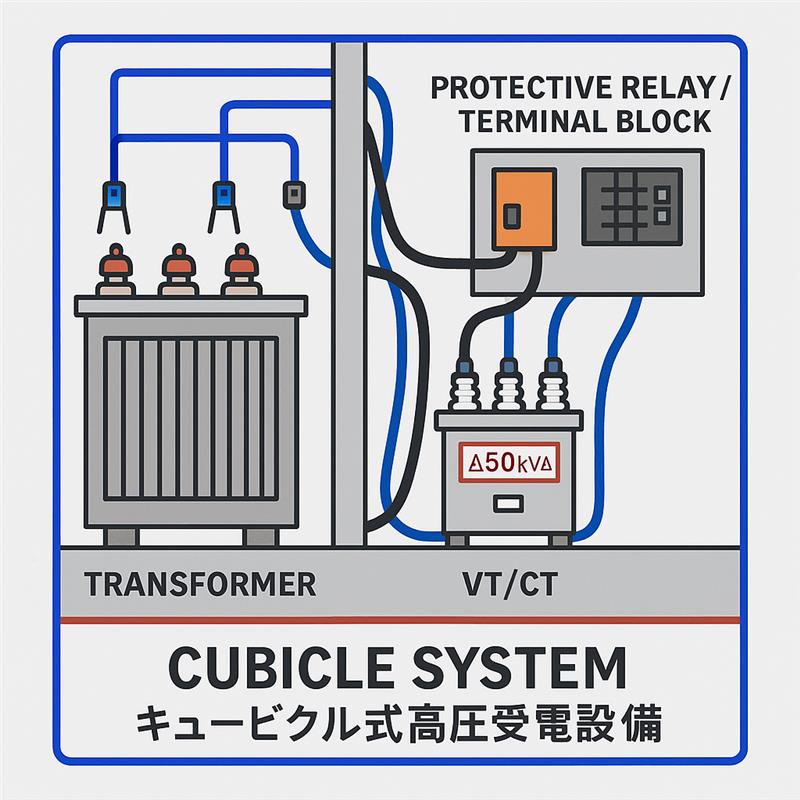

電気系統設備に関して

ビルオーナー様は建物敷地内に下記写真のような設備を見たことがあるのではないでしょうか。

高圧キャビネット

キュービクル

当該設備はビルの運営にあたり、大変重要な電気設備となります。

昨今、温暖化の影響により不規則な気候状況で雷雨または設備不具合等による地域停電や停電も増えているかと思います。

この度の記事は、ビルの運営をされているオーナー様の一つの知識として頭の片隅に入れて頂ければと思い、ご紹介いたします。

当該設備は法定点検が下記のように義務付けられている設備となります。

月次点検

内容:外観点検、漏洩電流測定、電圧・電流測定

点検回数:毎月1回または隔月に1回

※キュービクル内に絶縁監視装置の有無により、点検回数が変更となります。

年次点検

内容:外観点検、観察点検、絶縁抵抗測定、継電器動作試験、漏洩電流測定、電圧・電流測定、保護装置動作試練

点検回数:ビル内全館停電を行う作業(年に1回または3年に1回)

※条件次第でビル内全館停電を3年に1回にすることも可能となります。但し、年次点検(無停電)は年に1回必要となります。

こんなとき、どうしよう

①ビルの1区画のみ電気が使用できない場合

- 使用しているブレーカー周りを確認頂きます。

- ブレーカー周りを確認して、どこも異常がない場合は電気事業者様へ連絡下さい。

電気工事がAまたはB工事であれば⇒オーナー様もしくは管理会社側の業者

C工事であれば⇒テナント様の業者

②ビル全体で電気が使用できない場合

パターン1

- 電力送配電会社に連絡を行い、近隣ビルも停電が起こっているか確認下さい。

- 近隣ビルで停電が起こっている場合は、電力送配電会社が順次作業を行なっている為、待機。ビルのキュービクルを管理している主任技術者に連絡下さい。

- 電力送配電会社の作業で復旧の場合は、対応終了。

※ビルの全館停電が起こった場合、キュービクル内高圧交流負荷開閉器(LBS)が落ちている為、復旧する場合には上げる必要があり、主任技術者にて作業をする場合があります

パターン2

- 電力送配電会社に連絡を行い、近隣ビルも停電が起こっているか確認下さい。

- 近隣ビルで停電が起こっていない場合は、ビルのキュービクルを管理している主任技術者に連絡下さい。

- 主任技術者に設備内を点検してもらい、しかるべき工事または対応が必要となります。

※キュービクル内の電気設備は、多量の電流が流れており、触ることは事故に起因する為、主任技術者又は電気設備の知識を有する方へ依頼しましょう。

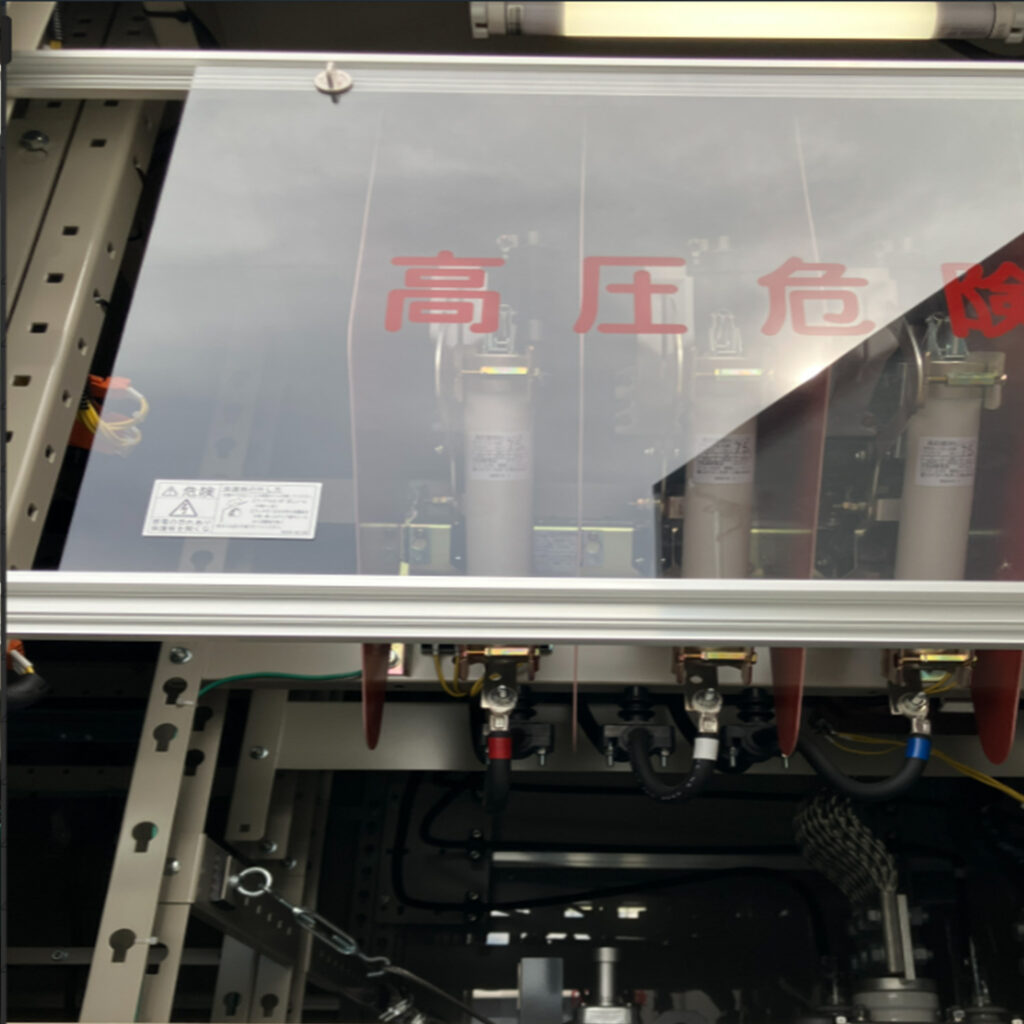

キュービクル内 設備の紹介

高圧交流負荷開閉器

配線用遮断器

変圧器(トランス)

高圧交流負荷開閉器

配線道路や設備機器の故障などによる電気事故が発生した際に、電気供給の遮断を行う装置

配線用遮断器

規定を超える過電流が生じたときに電路を自動的に遮断するための保護装置

変圧器(トランス)

高圧電力を低圧に変換する装置

いかがでしょうか。

事業用ビルにおいて、電気事故は入居テナント及び近隣ビルに影響する大きい事故となります。主任技術者の助言を受けながら、今一度自身で所有しているビルの整備状況などを見直す機会になれば、幸いでございます。

他UGS等の高圧キャビネットに取り付ける装置等に関する記事も下記リンクよりご覧いただけますと幸いでございます。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

防火管理者について

防火管理者とは

防火管理者は消防法に定める国家資格です。

資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者です。また、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理、予防等を行う者を指します。

統括防火管理者とは

統括防火管理者とは、雑居ビルなどテナントが存在する建物で、建物全体の一体的な防火管理を行うために、建物全ての管理権限者が協議して決定した防火管理者のことを指します。

防火管理者が必要な建物

- 収容人員30人以上の特定防火対象物

- 収容人員50人以上の非特定防火対象物

- 特定防火対象物で延床面積300㎡以上の建物

- 非特定防火対象物500㎡以上の建物

統括防火管理者が必要な建物

- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)

- 避難困難施設が入っている防火対象物のうち、地階を除く階数が3階以上で、かつ、収容人員が10人以上の建物

- 防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上の建物

- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定する建物

- 準地下街

防火管理者の主な業務内容

- 防火管理に係る消防計画の作成・届出

- 消火、通報及び避難訓練を実施

- 消防用設備等の点検・整備

- 火気の使用又は取扱いに関する監督

- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

- 収容人員の管理

防火管理者の選任を怠ると

消防法に違反しますので、以下の罰則内容が違反した管理権原者に適用される可能性がございます。

6ヵ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金

統括防火管理者の主な業務

- 全体についての防火管理に係る消防計画の作成・届出

- 消火、通報及び避難訓練を実施

- 廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理を行うこと。

- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと。

統括防火管理者の選任を怠ると

消防法に関する罰則規定はございません。

しかし、統括防火管理者の選任を怠ったことにより選任候補の防火管理者が罰則を受けることがございます。(罰則内容は<防火管理者の選任を怠ると>に記載されている内容が目安となります。)

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

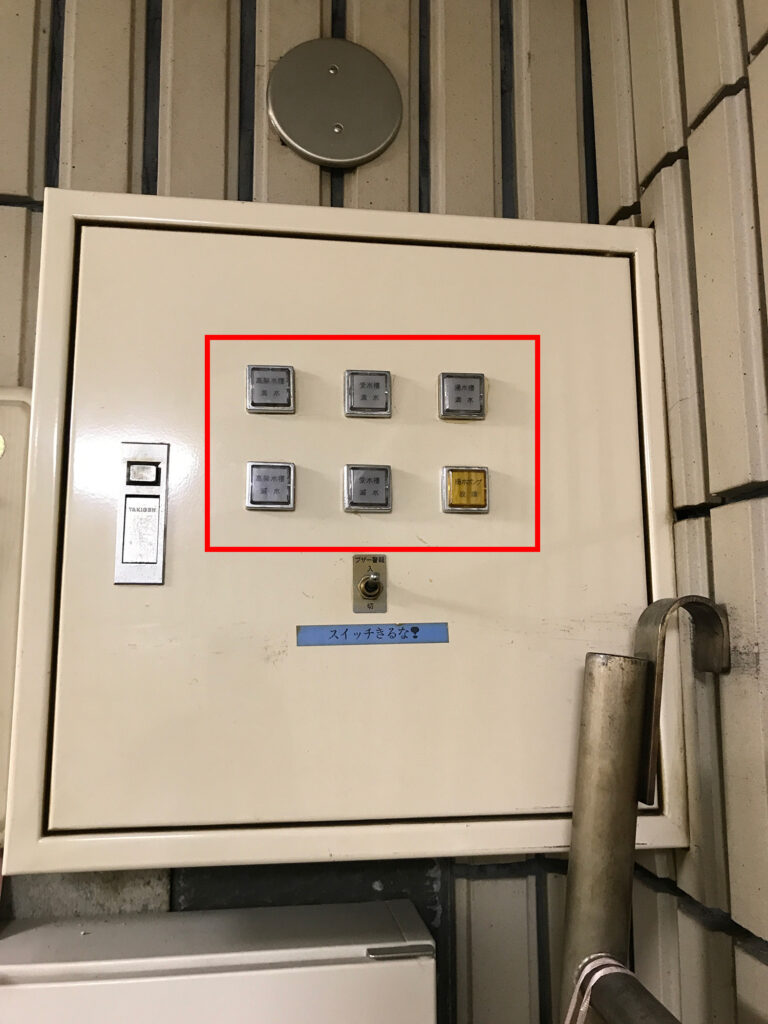

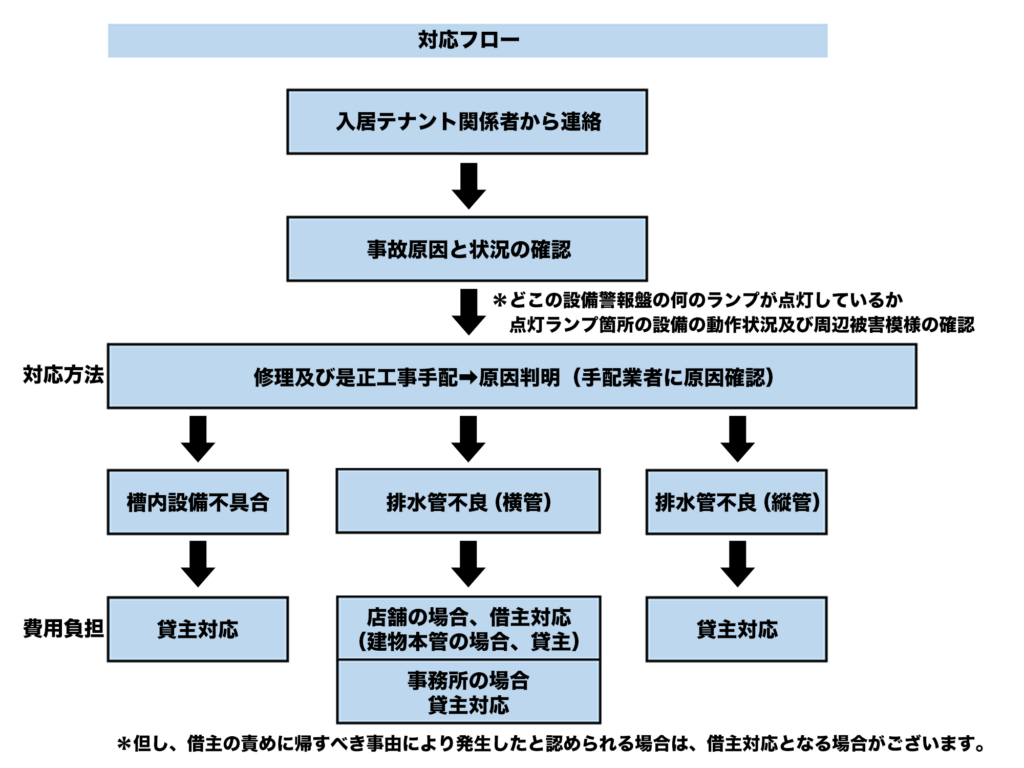

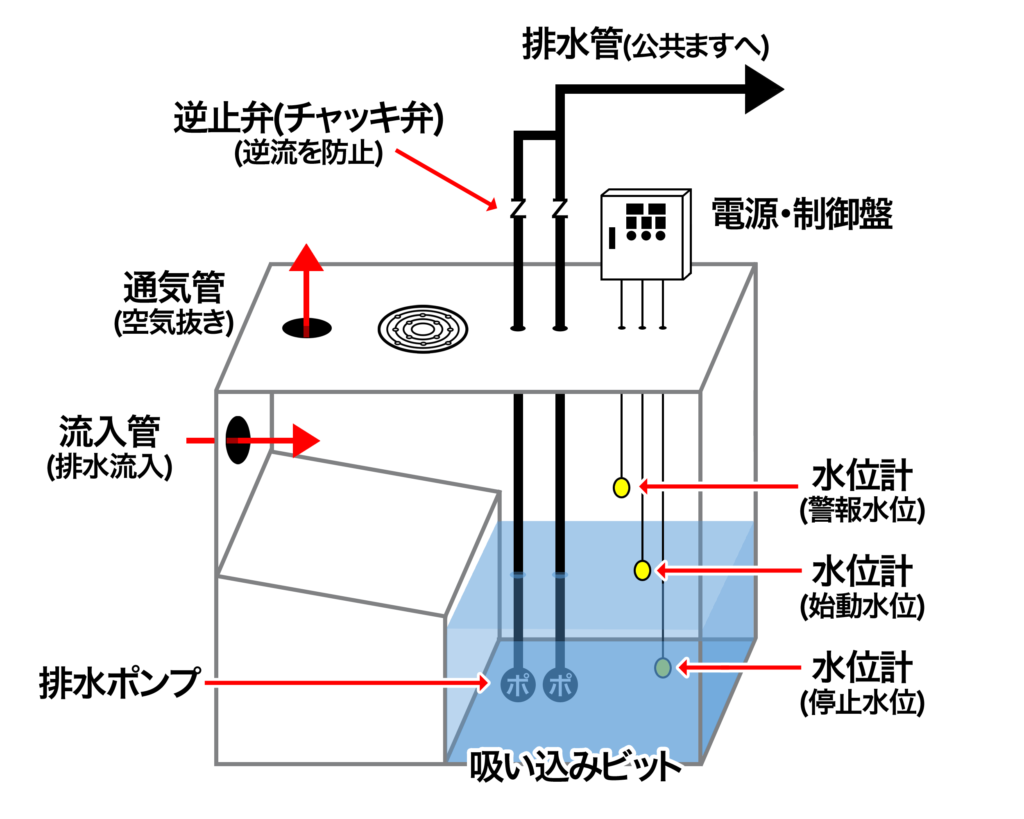

「設備警報盤から警報が鳴っています」と連絡があった場合の対応方法 ~汚水設備編~

入居テナント関係者から、「警報が鳴っています」と連絡を受けたオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか。その中でも給排水設備の汚水設備に関する対応方法をご紹介いたします。緊急時に対応ができるように、下記フローチャートを例に解説いたします。

あくまでも一般的な例を踏まえてのご紹介になります。ご参考までにご利用ください。

皆様が所有されているビルは下記のような設備盤が設置されており、汚水設備に異常があった場合に赤枠内盤の異常がある箇所のランプが点灯し、ブザーにて異常を知らせます。

※設備盤は建物毎に様式が異なるため、一例としてご覧ください。設備盤が無く、電源の入り切りのみのタイプもございます。

槽内設備不具合

■水位計(フロート)の誤作動

スカム(汚泥)が水位計に絡まり、始動水位が反応せず、排水ポンプが作動しないため、地上への排水不可

貸主または管理関係者が下記の順番で対応して下さい。

- まず始めに汚雑排水槽につながっている配管の水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 次にポンプ操作盤にて自動から手動に切り替えて、排水ポンプの作動をする。(3分間程)

- 手動で作業後、自動運転に必ず戻す。

*1-3手順後、作業結果を設備業者へ連絡。

問題なければ、借主へ水の使用再開の連絡を行い、完了。 - 是正されない場合、汚雑排水槽内の汚物(スカム)及び汚水の排出を行った上で調査及び工事完了後、借主へ水の使用再開の連絡を行う。

※手順3で復旧した場合は、水位計(フロート)の交換及び水位計設置位置の是正等を検討する必要があります。

■排水ポンプ誤作動によるアラート(警報音)

排水ポンプの故障および絶縁値低下によるポンプ機能不全

下記の順番で借主へ対応をお願いして下さい

- まず始めに汚雑排水槽につながっている配管の水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 次にポンプ操作盤にて自動から手動に切り替えて、排水ポンプの作動をする。(3分間程)

- 手動で作業後、自動運転に必ず戻す。

*1-3手順後、作業結果を設備業者へ連絡。問題なければ、借主へ水の使用再開の連絡を行い、完了。 - 是正されない場合、汚雑排水槽内の汚物(スカム)及び汚水の排出を行った上で調査を依頼の上、工事完了後、借主へ水の使用再開の連絡を行う。

排水管不良(横菅)

■排水ポンプは正常作動しているが、槽内の汚水及びスカム(汚物)が排出されない場合

排水ポンプから地上への排水桝までに詰まり等の異常

下記の順番で借主へ対応をお願いして下さい

- まず始めに汚雑排水槽につながっている配管の水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 次にポンプ操作盤にて自動から手動に切り替えて、排水ポンプの作動をする。(3分間程)

- 手動で作業後、自動運転に必ず戻す。

*1-3手順後、作業結果を設備業者へ連絡。

問題なければ、借主へ水の使用再開の連絡を行い、完了。 - 是正されない場合、給排水事業者に配管高圧洗浄を依頼の上、工事完了後、借主へ水の使用再開の連絡を行う。

排水管不良(縦菅)

■ビル内の全借主から「トイレなど使用できない」と連絡があった場合

地上の排水桝に詰まり等の異常

下記の順番で借主へ対応をお願いして下さい

- まず始めにビル内全利用者に水の使用を中止頂くよう借主へお伝え

- 給排水事業者に調査を依頼の上、是正工事を手配する。

- 工事完了後、ビル内全借主に水の使用再開の連絡を行う。

警報盤からのアラート(警報音)の中には特に異常が見られなかった誤作動ということもあるので警報音が鳴っている場合は、速やかにポンプ操作盤および各借主に給排水状態を確認することが大事です。

以上、大きく分けて3つの事例をあげて解説してきましたが、事故が起きてからポンプ操作盤の操作で解決できれば良いのですが、そうではない場合、給排水事業者などへ依頼をしなければなりません。緊急時に対応ができるように、設置場所や操作盤の種類を確認頂くことをおすすめ致します。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

テナントが負担するBM(ビルマネジメント)項目について

テナントが出店をする際に、賃料、共益費、光熱費以外にもテナント独自で契約をするビルマネジメントや法定点検があります。

今回はそのうち代表的なものをいくつかご紹介します。

防火対象物点検(※法定点検)

出店する建物が一定の商業施設や大型のビルで、防火管理体制における管理権限者がテナント(区画)ごととなっている場合、テナントごとに年に1回防火対象物点検を実施し、消防署に報告をしなければなりません。

防火対象物点検はビル全体で必要になってくるため、全店舗がビル指定の業者に発注するケースもありますが、報告義務は管理権限ごとに発生するため、これを怠ると指導等が入る場合がございます。

フロン排出抑制法における点検(※法定点検)

業務用エアコン等のすべての機器に3ヶ月ごとの簡易点検を、一定規模以上の機器には1年または3年ごとの有資格者による定期点検を義務付けています。

エアコンの資産区分がオーナー側にある場合はオーナー側での実施となることが多いですが、テナント自身の資産区分になる場合はテナントにて実施をする必要性が出てきます。

清掃業務

店舗スタッフで実施をしない場合には発注するケースがあります。

簡易な清掃やトイレ清掃であれば店舗スタッフで実施できる場合もございますが、ワックスがけや、グリストラップ清掃等、専用の機械や技術、著しく汚い部分の清掃等は委託するケースも多いです。

機械警備

基本的にオーナー側で発注する機械警備は共用部のみの場合が多く、商業施設等であっても専有部内の機械警備はテナントにて発注、実費負担となる場合が多いです。

店舗ごとに導入の判断し、適正なセキュリティを保つ必要がございます。

害虫駆除、防除

建物として害虫やねずみの駆除、防除を定期的に実施している場合がございますが、各区画内についてはテナント自身が実施をする必要性が出てきます。

オーナー側の実施はあくまで共用部に限った場合が多いため、店舗内でこれを実施しないと害虫の発生に繋がる場合があります。

オーナー側が関与しない部分も多々ありますが、どのような業務が必要かを把握することはテナント管理や誘致において必要な情報です。

テナントによっては法的に必要な点検・報告を認知していない場合も多く、これにより行政よりテナントに対し指導があれば、オーナー側の責務ではないもののまったく無関係とはいかない場合もございます。

不要なトラブルを回避する意味でも把握をすることに努めたほうが良いと考えます。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

PFOS等を含有した泡消火設備の取り扱いの管理について

令和5年2月1日に「水質汚濁防止法施工令の一部を改正する政令」が施行され、PFOS等が水質汚濁防止法で規定する「環境や人体への影響が危惧される物質」に追加されました。

PFOSとは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(工業的に作られる有機フッ素化合物)で油、汚れ、水を良くはじき、熱に強い特徴がありますが、前述に記載した通り環境、人体への影響がある物質と認められ、これを含有しない泡消火剤への交換が推奨されています。PFOS等は、一定規模以上の駐車場などに設置される泡消火設備の消火薬剤に含有されている場合があります。

PFOS等が水質汚濁防止法内で「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(指定物質)」となり、下記取り組みが必要となります。

- 適正な管理の徹底

- PFOS等を含有しない泡消火薬剤への交換の考慮

- 事故等による水質汚濁の未然防止

事故時の応急措置

施設を有する指定事業者の設置者は、天災を含む事故により、泡消火設備に含まれる指定物質が公共用水域に排出・地下に浸透し、人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等へ届け出が必要です。

事故の原因として多い事例は自動車による天井配管や手動起動装置に対する接触があげられます。

応急措置については、オイルフェンスの設置、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出または地下への浸透防止、汚染土壌の除去等が求められます。なお、応急措置が講じられていない場合は、措置命令が出され、従わない場合は罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されます。

PFOS等を含有する泡消火器が使用された時の措置

やむを得ない事情により、PFOS等を含有する泡消火剤が使用され、PFOS等が排出される場合は、流出の状況等の情報を政令市の担当者に共有いただく必要がございます。

具体的な共有内容といたしましては下記が例に挙げられます。

- 使用日時

- 使用場所

- 製品名と含有率(含有量)

- 消火剤のおおよその使用量及び環境中への排出量

- 排出先の河川等の周囲の状況

- 関係者連絡先

廃棄する場合

泡消火薬剤は産業廃棄物となります。

廃棄について日本消火装置工業会は、焼却による分解処理が推奨されています。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

一般照明用蛍光灯の製造・輸出入の終了について

2023年11月に「水銀に関する水俣条約」の締約国会議が実施され、直管蛍光灯の製造及び輸出入を2027年末までに禁止することで合意とする記事がございました。また、2022年5月の締約国会議では電球形蛍光灯が2025年末で製造及び輸出入が禁止が決まっておりましたので、今回の合意により、すべての一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が禁止されることになりました。

製造状況や在庫状況次第で、いつごろ完全終売となるかは現時点では不明ですが、これからはLED照明が主流となります。LED照明への切り替えに伴い、現状設置されている機器によっては、電気工事が必要になります。

まず、照明機器の種類によって工事の必要の有無について

- 工事不要:天井への引っ掛けシーリング式のものや白熱電球の照明機器については不要となります。これらについては元々配線器具が設置されておりますので、市販のLEDライトをそのまま付け替えるだけ切り替えが完了となります。

- 工事要:「安定器」(※下図参照)と呼ばれる器具が、現行の蛍光灯に取り付けられている場合はバイパス工事と呼ばれる電気工事が必要です。

バイパス工事について

バイパス工事とはLEDに適した電気配線に切り替えるためのものです。蛍光灯用の照明に取り付けられている「安定器」に電気が流れないようにする若しくは取り外す工事となります。

工事施工について

バイパス工事には電気工事士の国家資格が必要となります。無資格者ではできませんので、ご注意ください。

直前になると施工業者の案件が増え、対応できなくなる可能性もあるので、工事が必要か不必要かどうかも含めて早めのご相談をおすすめします。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

耐震補強工事について

地震大国と呼ばれる日本において、建物の耐震性を高めることは非常に重要です。今後建てられる建物は当然として、既に建築済みの既存建物にも同様のことが言えるでしょう。

近い将来、国内の広い範囲にて震度6以上の地震発生が予見されており、大切な資産である不動産を守り、かつその市場価値を高めるためには、既存建築物の耐震補強工事は必要不可欠となっています。

今回の記事では、その耐震補強工事の概要についてご紹介していきたいと思います。

1.耐震補強工事とは

耐震補強工事とは、様々な理由で耐震強度に不安のある物件に対して補強工事を行い、建物を地震に強くすることで、損壊ないし倒壊を防ぐための工事です。

特に、築年数が古く現在の建築基準法に定められた基準に満たない建物は既存不適格建物と呼ばれ、耐震補強工事を行い、それを是正することが強く求められています。

適切な補強を行うことで、古い建物であっても十分に地震に耐えられるようになると言われており、地震の影響による建物の被害を低減させることで、人々の生命と資産を守ることにつながる非常に常用な工事と言えるでしょう。

2.主に工事が必要なケース

1981年以前の建築物件

前述したとおり、築年数が古い建物は、現在の耐震基準とは違う基準で建築されており、十分な耐震性能があるとは言えません。

1978年の宮城県沖地震での被害を受けて施行された「新耐震基準」に適合しない、1981年以前に建てられた建物に関しては、震度6以上の地震が発生した場合、倒壊してしまう恐れがあります。

これに該当する建物は、一刻も早く耐震補強工事を行うべきでしょう。

大きな災害によるダメージを受けた物件

過去に大きな地震や洪水などの災害に見舞われた地域の建物は、外観上何も問題ないように見えていても、ダメージを受けている可能性があります。

そういった建物は、次に大きな地震が起きた際に、損壊や倒壊の危険性があります。

構造的な弱点のある物件

1階の壁面積が少ない、建物が複雑な形状をしている、吹き抜けがある、立っている場所の地盤が軟弱などの弱点がある建物には、特に注意が必要です。

どこに弱点があるのかわかっていないケースもあるため、耐震診断を行うなど、専門の事業者に確認してもらう必要があります。

3.工事の流れ

耐震工事の大まかな流れとしては、以下の流れをたどります。

耐震診断による耐震性能評価→工事計画→見積策定→工事の実施

建物の種類や規模にもよりますが、戸建住宅であれば数週間、大型建築物の場合は数カ月~一年程度となります。

4.工事の方法紹介

主な例

基礎の補修、補強

建物を支える最も重要な部分である基礎の補修・補強は最優先とも言えます。具体的な工法としては、腐った木材の交換や樹脂によるコンクリートのひび割れ部分の補修、または基礎の打ち増しによる補強や特殊な繊維シートでの被覆補強などがあげられます。

接合部の補強

土台・柱・筋交い、梁などの接合部が脆弱だと、地震によって建物が倒壊する危険が高まります。専用の接着剤やボルト・プレート等金物で固定し、建物の強度を高めることで地震に備える方法です。

壁の補強

開口部が多く壁が不十分な建物やバランスの悪い建物は、壁の補強ないし増設が可能です。

鉄骨ブレース(補強材)の増設、特殊なパネルを使うなどといった既存壁の補強や、新たな壁を鉄筋コンクリート等で増設することで耐震補強を行えます。

軽量化

建物全体の重さが重いほど、地震へのリスクは高くなります。構造体の一部を撤去する、軽量素材に変更するといった方法で建物を軽量化することで、倒壊するリスクを下げることができます。

免震構造化(鉄骨造等)

建物の基礎下や中間部分の柱に免振装置を設置することで、振動が建物に与える影響を低減し、建物が損傷することを防ぐことができます。

制震機構の組み込み

建物に制震ダンパーや制震パネルを組み込み、建物の揺れを小さくすることで、地震の影響を抑えることができます。

5.工事の相場費用

耐震補強工事の費用としては、主に「耐震診断」と「耐震工事」の二つがメインとなります。

費用相場は、建物の規模や構造によって大きく変動するため、大まかな目安を記載しておきます。

耐震診断

鉄筋コンクリート造

500円/m²~2,500円/m²程度

鉄骨造

1,500円/m²~3,000円/m²程度

木造(戸建て)

30万円/棟~50万円/棟程度

耐震工事

鉄筋コンクリート造

15,000円/m²~50,000円/m²程度

木造(戸建て)

50万円/棟~300万円/棟程度

6.耐震補強工事における補助金について

災害に強い国土・地域の構築につながる耐震工事は、自治体によって補助金制度があります。

適用要件や金額などは、それぞれの自治体によって違いますが、高額な費用がかかる耐震工事の負担を低減することができます。

耐震工事をご検討の際は、各自治体の補助金制度について確認してみましょう。

お住いの住宅や管理物件等、耐震性に不安のある建物をお持ちの方は、一度耐震診断を受けてみることをお勧めします。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので、何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビルマネジメント概算お見積もり

ビル管理に関する無料ご相談

建物構造について

建物構造とは、建築物に使用される材料を示したものです。高層ビル・アパート・マンションで使用されている建物構造は主に5種類存在します。

- 木造(W造)

- 軽量鉄骨造(S造)

- 重量鉄骨造(S造)

- 鉄筋コンクリート造(RC造)

- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

【木造(W造)】用途:戸建住宅・小規模店舗

建物の主な構造部分のうち、柱・はりなどの骨組みが木造のもの。木造軸組工法は日本の伝統的な建築工法で、木材を用いた柱やはりを軸に組み合わせ、壁や屋根を取り付けます。設計の自由度が高い反面、工期が長いため、現在では事前に木材を加工し、現場で組み立てる方式(プレカット工法)が広く取り入れられています。戸建て・小規模アパートによく用いられ、建築コストが低く通気性がよい反面、シロアリ等の害虫対策が必要になってきます。

【軽量鉄骨造(S造)】用途:単独のコンビニ・小規模店舗等

軽量鉄骨とは、柱や梁(はり)など、建物の骨組みに鉄骨を使用する構造のことです。

厚さ6mm未満の鋼材を使用します。耐震性に関しては、重量鉄骨造やRC構造には劣るものの、木造より高い耐震性があります。

【重量鉄骨造(S造)】用途:ドラッグストア・スーパーマーケット等

重量鉄骨造は、柱や梁などの骨組みに「鉄骨の厚みが6mm以上」のものを使用した構造のことです。重量鉄骨造の建物では、構造上、軽量鉄骨造の建物より、広い空間を確保でき、防音性・耐久性に優れている事が特徴です。

【鉄筋コンクリート造(RC造)】用途:複合商業施設等

鉄筋コンクリート造とは、鉄筋とコンクリートを組み合わせた素材で、鉄筋を組んだ枠の中にコンクリートを流し込んで固めたものを、柱・梁・床・壁に使用しています。鉄筋は引張に、コンクリートは圧縮に強いという双方の特徴を組み合わせて、より耐震性に優れています。ただ、壁に鉄筋が組み込まれている為、コア抜きの自由度はS造と比較して落ちます。性能はSRC造のものと防音性以外では大差ありません。

【鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)】用途:高層ビル等

鉄骨鉄筋コンクリート造とは、鉄筋コンクリートの構造に鉄骨を内蔵させる事で更に強度を上げたものです。東京スカイツリーの建物構造でもあり、耐震・耐火・防音性能全てにおいて最高レベルとなっております。

下表にある通りSRC造は防音性能が高いため、ダンススクールや音楽教室などの使用に際し大きな音が出るテナントであっても誘致できる可能性が高いです。

構造別評価表

| 建物構造 | 防音性 | 耐震・耐火 | 通気性 | 解体費用 | 法定耐用年数 |

| 木造 | × | △ | ◎ | ◎ (安) | × (22年) |

| 軽量鉄骨造 | △ | △ | 〇 | 〇 ⇧ | △ (27年) |

| 重量鉄骨造 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 (34年) |

| RC造 | 〇 | ◎ | × | × ⇧ | ◎ (47年) |

| SRC造 | ◎ | ◎ | × | × (高) | ◎ (47年) |

建築工法 ~ラーメン構造とブレース構造~

これまでは建築材料に着目した際の建物性能の違いをまとめましたが、建築工法によっても内装の自由度に関係してくる場合があります。例えば、近代建築で多く採用されている建築工法としてラーメン構造とブレース構造があります。

ラーメン構造とは、柱と梁が交わる部分(接合部)を固く留め、変形を抑えた構造形式です。空間を広く活用できるため、内装を自由にデザインする事ができ、内装に拘りたいテナントに人気があります。近代建築における最も一般的な構造形式であり、構造材別にみると、重量鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の建築物の多くに採用されています。

ブレース構造とは、ラーメン構造に次いで採用されている構造形式です。ラーメン構造が、柱と梁を剛強に接合して地震や長期荷重に耐え構造に対して、ブレース構造は、『ブレース』と呼ばれる斜め部材で地震力を負担させ、合理的に部材断面を使うことができますが、有効面積は狭くなり内装の自由度は低くなります。

弊社では事業用不動産に特化したビル管理運営業務を行っております。

建物の建築構造のみならず、不動産に関して幅広い知識を持っておりますので何かお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

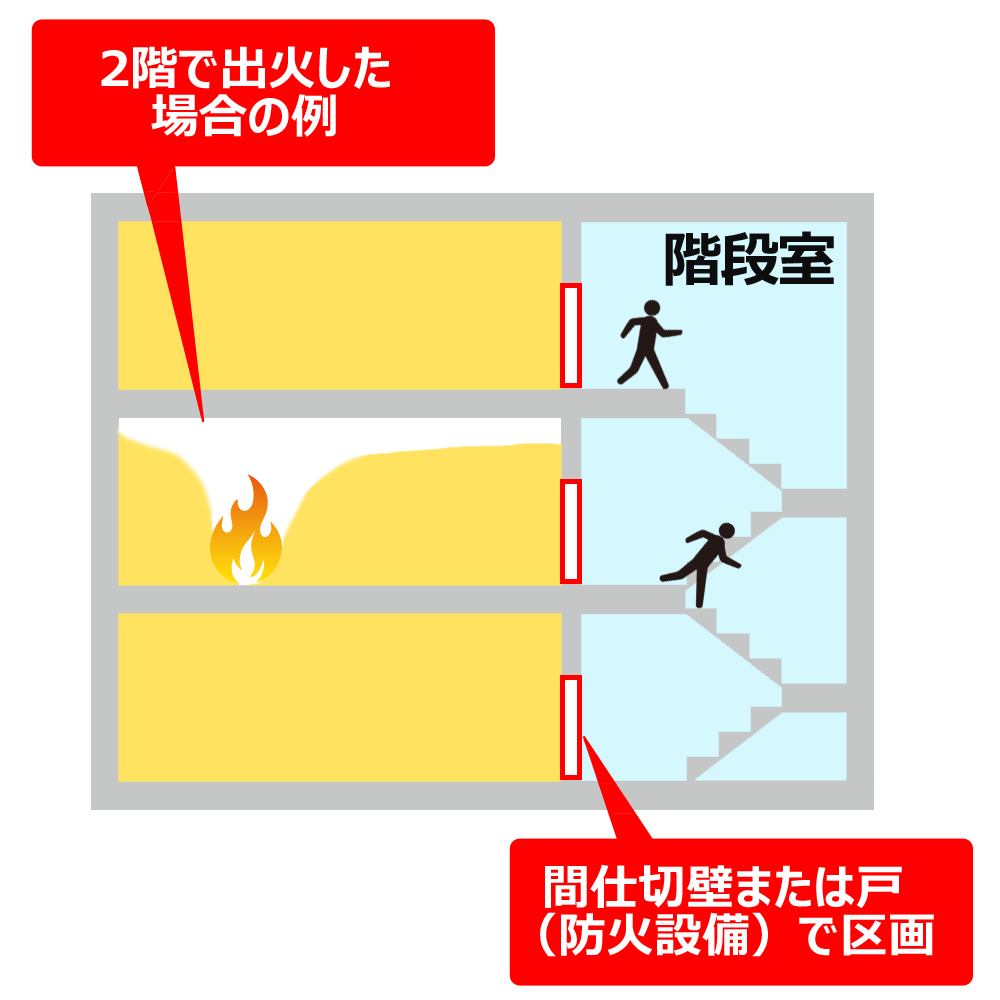

防火区画とは

火災発生時に他区画に広がらないように1つの区画に封じ込め、火災の延焼拡大を防止し、被害を最小限にとどめることを目的にしています。新築時は専門の設計士が施工しており、気にすることはありません。

しかし区画を分割・統合など、施工時の区画割が変わってしまうような時は要注意です。

テナント側に工事を任せきりにしてしまうと、施工時には守られていた防火区画が変更されてしまう恐れもあります。

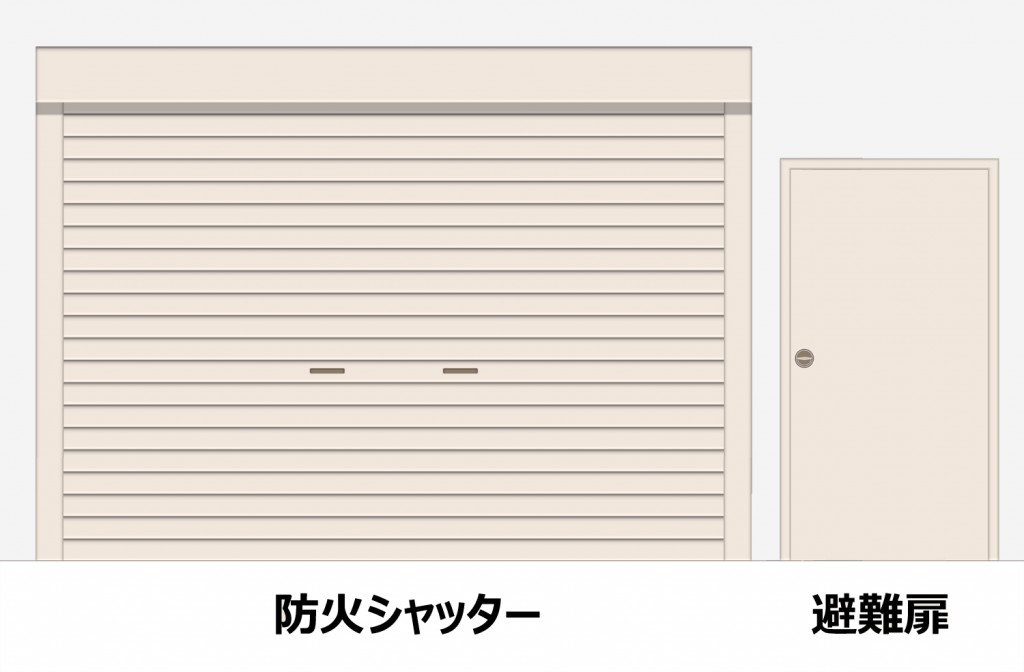

防火区画の作り方

床・壁 ・・・ 耐火・準耐火構造

開口部 ・・・ 特定の防火設備(防火シャッターなど)

柱・梁 ・・・ 不燃材料

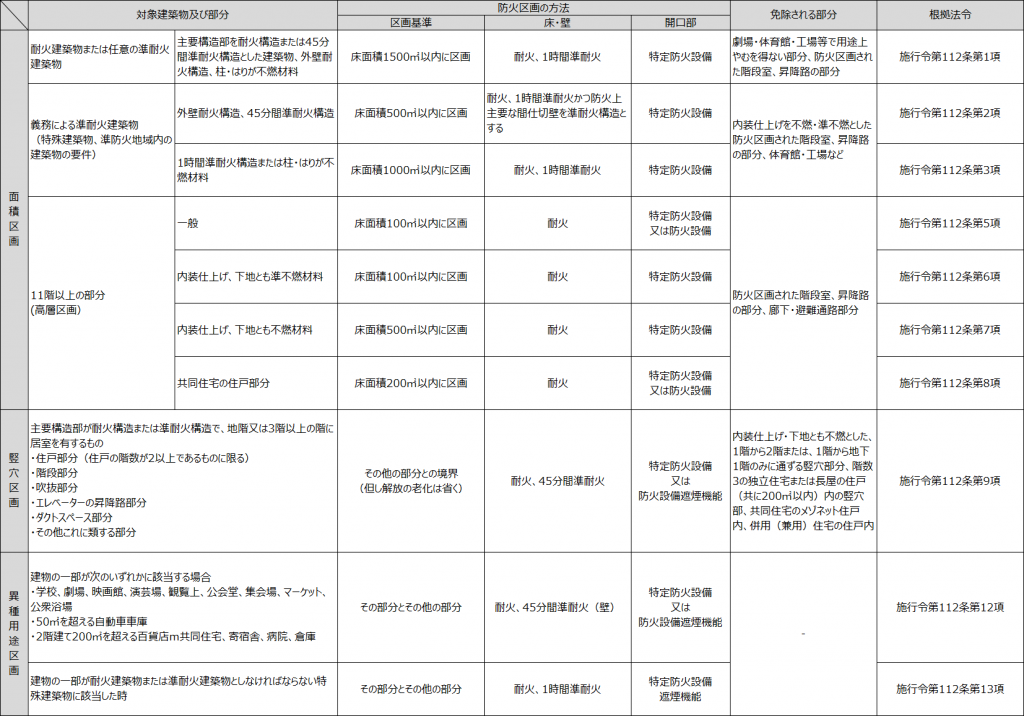

面積区画の種類

面積区画の緩和方法

スプリンクラー・水噴霧消火・泡消火設備等で自動式のものを設けた部分については、その床面積の1/2を面積区画の対象から除くことができます。

高層区画

高層区画とは11階建て以上の建築物に対して、一定の面積ごとに設ける防火区画のことです。

11階以上の階で火災が発生すると、はしご車による消防隊の救助ができないため、炎が燃えひろがると救出が難しくなります。

高層区画の制限を設けることによって火災を抑制、消火活動などをスムーズにすることが可能となります。

面積区画と同様、不燃材の有無に応じて、区画面積が変動いたします。不燃材料を使っていれば、それだけ燃えにくくなり、区画面積を大きくすることができます。

| 区画が必要な建築物 | 建築物の内装 | 区画面積 | 区画の床・壁の構造 | 区画の開口部の構造 |

| 建築物の11階以上の部分 | 一般の建築物 | 床面積100㎡以内ごとに区画 | 耐火構造 | 防火設備 |

| 内装仕上げ・下地: 準不燃材料 (床面から1.2m以上の範囲) |

床面積200㎡ごとに区画 | 特定防火設備 | ||

| 内装仕上げ・下地: 不燃材料 (床面から1.2m以上の範囲) |

床面積500㎡ごとに区画 | 特定防火設備 | ||

| 共同住宅の住戸部分 | 床面積200㎡ごとに区画 | 特定防火設備 |

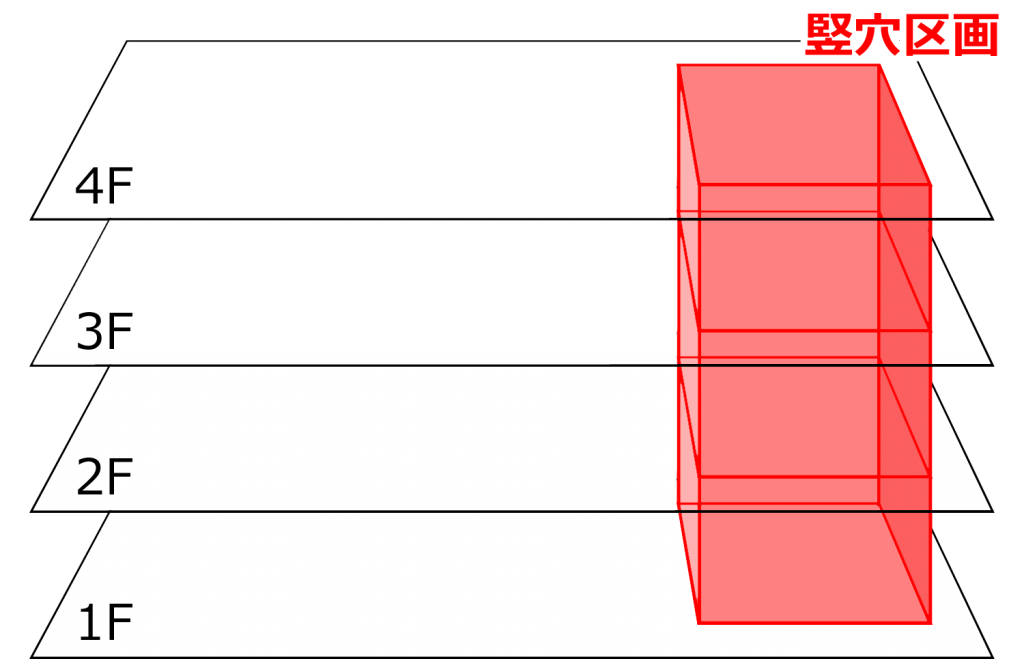

竪穴区画

階段や吹き抜けなどの縦の穴は、燃え広がりやすい為、防火扉や防火シャッターなどの不燃材料で覆い火や煙を閉じ込めるために定められた法律です。

竪穴区画が必要な建築物は以下2つどちらにも合致する建築物です。

①地下又は3階以上の部分に居室がある建築物

②主要構造部が準耐火構造

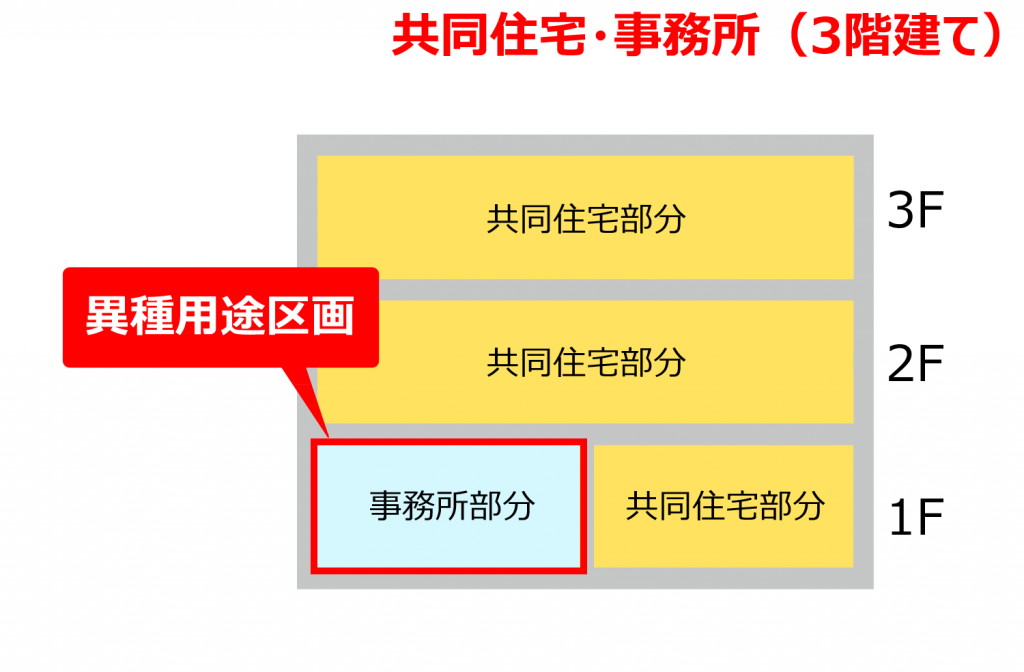

異種用途区画

一つの建築物に、異なる用途の部分が複数混在するような建築物の場合、利用時間帯や利用者の人数、火災の発生する可能性などが異なります。

被害を最小限に抑えるために、異なる用途の区画間を不燃材料等を用い、燃え広がりを他区画に広がらないようにするために定められた法律です。

こちらのように、住宅と事務所が1つのビル内に混在している場合、事務所部分で発生した火災を住宅部分に広がらないように不燃材料等で囲う必要があります。

防煙区画の種類

排煙設備の設置基準のひとつに、「床面積500㎡以内ごとに防煙壁で防煙区画しなければならない」という規定があります。

煙が建物内に広がる事を防ぐために、定められた法律です。

天井に防壁を設置する方法や、基準の面積毎に不燃材料で間仕切りしてしまう方法があります。防火区画とは異なる法律ですが、同じように守る必要があります。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)について

フロンとはフッ素と炭素の化合物(フルオロカーボン)の総称です。エアコンや冷凍冷蔵機器等の冷媒として身の回りの機器に多く使用されており快適な生活を送ることができています。しかし、そんな便利なフロンですが、フロンにもその性質により数種類存在し大気に悪影響をもたらすものがあり今後の我々の生活にも大きく関わってきます。そのため、悪影響なフロンを排除する動きとしてフロン排出抑制法が制定されました。

フロン排出抑制法を簡単に説明すると

- フロンを使用している機器を廃棄するときは専用業者(冷媒回収技術者資格保持者)にフロンを回収させて下さい

- フロンを使用している機器は点検を行って下さい

上記の2つが主な内容となっております。

1.については、冒頭でもご説明したようにフロンを大気に放出すると悪影響をもたらします。地球温暖化にも影響があり、夏場の平均気温が徐々に上昇している原因の1つでもあります。また、フロンにはオゾン層を破壊する力があり、使用できるフロンに規制がかかっております。フロンを回収せず、機器を廃棄し大気に放出してしまう方が多数のため、フロンを専用業者による回収を義務付け、環境破壊に待ったをかけるというものです。

2.の機器の点検について、フロンを使用している全ての業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器等は簡易点検(製品外観の目視確認等)が必要です。また、一定規模以上の業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を対象とした定期点検(専門業者による)が必要となっています。その基準は以下となっています。

定期点検は機器の圧縮機の定格出力により

7.5kW以上の冷凍冷蔵機器:1年に1回以上の定期点検

50kW以上のエアコン:1年に1回以上の定期点検

7.5kW以上50kW未満のエアコン:3年に1回以上の定期点検

フロン排出抑制法に違反した場合は以下による処罰があります。

- フロン類をみだりに放出した場合:1年以下の懲役又は50万以下の罰金

- 機器の使用・廃棄に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合:50万以下の罰金

- 算定漏えい量の未報告・虚偽報告:10万以下の過料

2019年3月19日に以下が閣議決定となりました。

- 点検記録簿を機器廃棄後も一定期間の保存義務

- 冷媒を回収せずに廃棄:50万以下の罰金

- 行程管理票の不十分記載、保存違反:30万以下の罰金

- 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務:未交付30万以下の罰金

国会で可決されれば、法律が成立となりますが、自ら暮らしている環境悪化を望む人間はいないでしょう。そのため、近々上記の罰則も適用されることとなります。我々の生活にエアコン等はかかせません。つまり、それに使用されているフロンはかかせません。フロンはいずれ使用禁止となり、新たにグリーン冷媒等のノンフロンを使用する機器が開発・製造が進められています。現在はフロンを使用している機器が大多数のため、会社に属している方、お店を運営している方など多くの方にフロンを廃棄する義務、機器を点検する義務が発生しています。まだまだこの法律を知らない方も多くいらっしゃると思いますので、お持ちの物件の入居テナント様・新しく入居するテナント様には法令遵守するようお伝えしましょう。我々、総合施設管理が管理することによって、オーナー様、テナント様に適正な点検を提案させて頂きますので、お問い合わせ下さい。

フロンの主な種類と廃止・生産中止年は以下となっております。

| フロンの種類 | 冷媒表記 | 全廃年 | 生産中止年 |

| CFC(特定フロン) クロロフルオロカーボン |

R11 | 2010年 | 1996年末 |

| R12 | |||

| R502 | |||

| (特定フロン) ハイドロクロロフルオロカーボン |

R22 | 2040年 | 2019年末 ※1 |

| R123 | |||

| HFC(代替フロン) ハイドロフルオロカーボン |

R32 | – | ※2 |

| R134a | |||

| R407C | |||

| R410A |

※1 HCFCは2020年時点で現存する冷凍空調機器への補充用途に限り2029年末まで生産を認める特例があります

※2 現在規制は決まっておりませんが、生産・消費量を2029年までに70%削減する目標を掲げています

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

PCB廃棄物の処分はお済みですか?

1977年(昭和52年)3月までに建築・改修された物件のオーナー様、ご参考までにご一読下さい。

PCBとは

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、 主に人工的に作られた油状の化学物質です。水に溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの特長により、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。しかし1968年(昭和43年)のカネミ油症事件を皮切りにPCBが人体へ与える影響が明らかとなり、1972年(昭和47年)に製造・輸入ともに禁止になりました。そのため、PCB使用製品の廃棄物はPCB廃棄物として、適正な方法にて保管・処理を行わなければなりません。

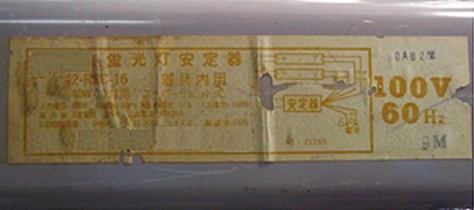

PCB使用対象となる機器

PCB使用製品の代表的な電気機器は変圧器・コンデンサー・安定器等があります。変圧器とコンデンサーは古い工場やビルで使用されており、安定器は工場や学校などの蛍光灯に使用されています(一般家庭用の蛍光灯にはPCB不使用)。環境省・経済産業省は1977年(昭和52年)3月までに建築・改修された建物の電気機器はPCB利用の可能性が高いため、PCB廃棄物の保管・処理について呼びかけています。

■参照:ご注意 古い工場やビルをお持ちの皆様へ!(ポスター全国版)/環境省、経済産業省

PCB廃棄物の保管から処理までのフロー

資料1(出典:環境省/ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト)

- 確認 :銘板からPCB使用製品かどうかの確認

まずは、ご所有の物件で使用されている変圧器・安定器等がPCB使用製品なのかどうかの確認が必要です。自治体から照明器具のPCB使用安定器に関する調査票が届いている方も今一度ご確認ください。資料1のような銘板からメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報を取得し判別することが可能です。ただし、通電中の機器に近づくと感電の恐れがあり大変危険ですので必ずメーカーや電気主任技術者に依頼してください。

■参照:一般社団法人日本照明工業会/PCB使用照明器に関する情報 - 登録:1.でPCB使用製品と判別した場合、自治体へ電気事業法に基づく使用届出書または廃止届出書の提出とJESCO(PCB廃棄物処理施設運営会社)への機器登録をします。

- 保管:PCB特別処置法の保管基準に従い保管

- 処理手続き:JESCOと処理委託契約締結

既に保管までお済みの場合は④処理手続きから進めてください。 - 運搬:PCB廃棄物をJESCOへ運搬

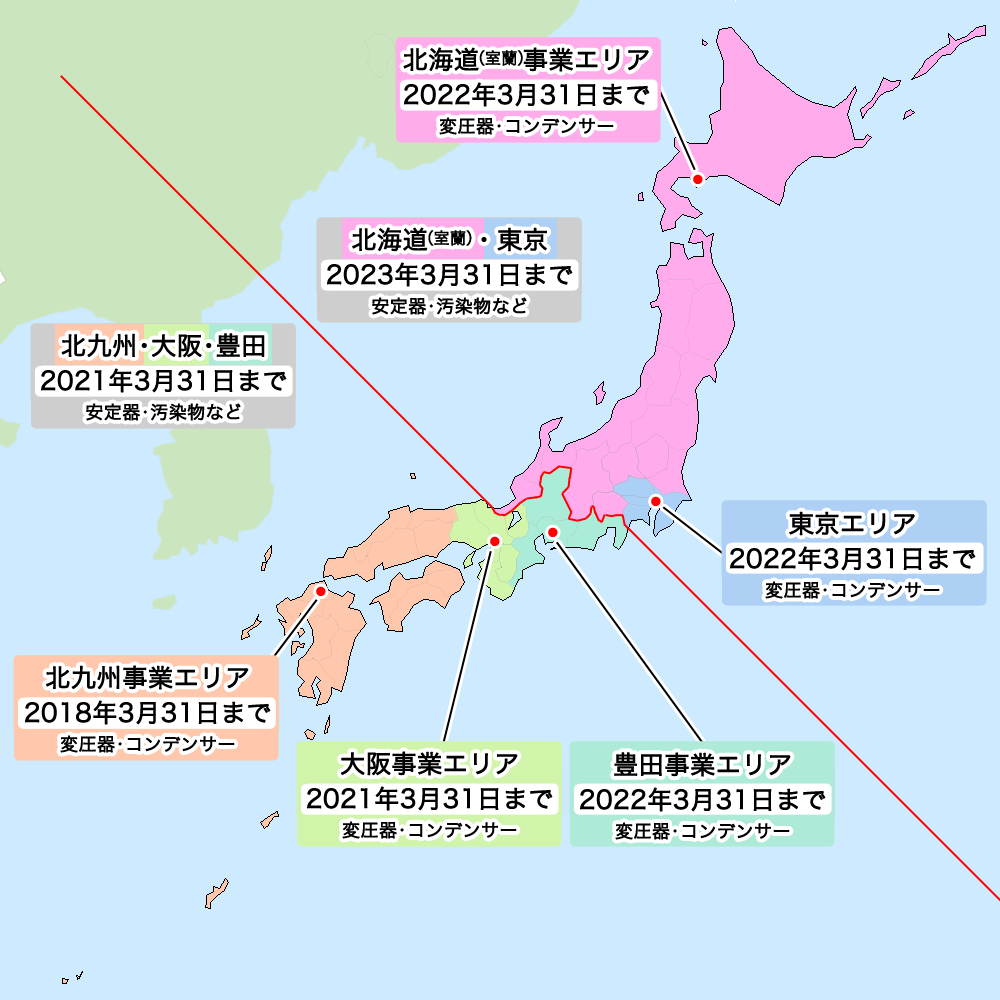

高濃度PCB廃棄物の処分期間と事業エリア

PCP廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。高濃度PCP廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分する事が出来なくなります。

処分期間は地域ごとに異なります(図1)。ご自身の物件地域の期限をご確認ください。

また、上記の①から④までにはおよそ6ヶ月程度の時間を要します。期限内にすべての処理が完了するように余裕をもって各種保管・処理手続きを進めましょう。

処分期間を過ぎると処分場が閉鎖し事実上処理できなくなり、期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金または併科などの罰則もあります。必ずご所有者様が期限内に処理していただく必要がございますので、ご注意ください。

上記1.~5.の詳細につきましては下記ホームページもご参照ください(外部サイト)。

■参照:(事業者向け)PCB廃棄物処理の進め方/環境省/ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト

■参照:JESCOホームページ

オーナー様にとってご所有の賃貸物件を適正かつ最良の状態に保つことは、テナント様のためオーナー様ご自身のためにも欠かせないことだと思います。とはいうものの各種規則や状態の確認を1つ1つ行うには大変な場合もあるかもしれません。そんなときはビル管理専門業者等にご相談下さい。

弊社は、多種多様なビル管理の実績とノウハウがございますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

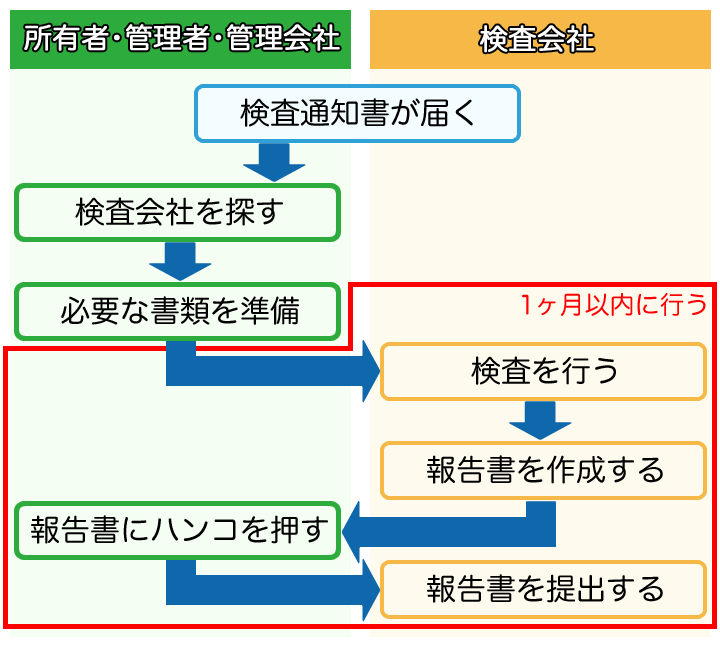

建築設備定期検査

建築設備定期検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査になり、特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点をおいた検査となります。

検査対象となる建築物

検査対象となる特定建築物については国が法令により一律に定め、国が定めた以外を更に地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定を行います。これらによって指定された建築物のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 が設置されている建築物が、検査対象となります。

検査対象となる防火設備と主な検査内容

- 換気設備(自然換気設備を除く):排気風量の測定など

- 排煙設備(排煙機または送風機を有するもの):作動確認、風量測定など

- 非常用の照明装置:点灯の確認など

- 給水設備及び排水設備(給水タンクなどを設けるもの):受水タンクの点検など

検査から報告までのフロー

検査時期が来ると特定行政庁から建物の所有者又は管理者あてに検査を行うように検査通知書が届きます。調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、建築設備検査員となる為、資格者を有する検査会社に依頼して検査を行う必要があります。なお、報告時期については基本的に「毎年1回」の報告が必要となり、報告書の提出先は、建築設備検査対象となっている建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出します。提出先は各特定行政庁によって細かく異なりますので各特性行政庁にお問い合わせ下さい。(検査会社に依頼して行う場合、検査会社が報告書の提出まで代行するケースがほとんどです)

※新築・改築の場合、竣工より2年を超えない時期に、初回の建築設備定期検査を行う必要があります。

よくある是正事項

- 非常用照明

非常に多いケースですと、非常用照明の不点灯が挙げられます。これはバッテリーの交換等で容易に改善できることがほとんどですので、速やかに改善することをおすすめします。

検査を行う際に必要な情報・資料

- 所有者及び管理者の情報

- 建築物の概要情報

- 検査済証・確認済証に記載の事項

参考に以下の書類のご準備がありますとスムーズに検査を行うことが可能です。

- 確認済証

- 検査済証

- 建築平面図

- 設備図面

- 面積記載図

まとめ

これまで建築設備定期検査について説明してまいりましたが、建築設備定期検査を行わなかった場合、あるいは検査を行ったかのような虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります。また、罰則規定があるなしに関わらず、建物を適正な状態を維持することで長い目で見ればオーナー様の利益に繋がりますので、忘れずに実施致しましょう。

建築設備定期検査につきまして費用のご相談・ご質問等ございましたら、当社までお気軽にご相談下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

営業開始までに必要な消防関連届出事項

借主であるテナントが、営業開始までに管轄官庁に届出なければならない手続きはその業態により様々ですが、今回はその中でも消防関連(消防署へ届出)の届出事項と流れをチェックしていきたいと思います。

消防法はテナントだけの問題では無く、オーナーにも責任が及ぶものとなりますので、その内容をしっかりと把握する必要があります。

尚、下記流れは一例であり、物件及び入居テナントによって届出事項は異なる為、契約の度に都度確認が必須となります。

1.届出前の事前相談準備

営業開始に際し、多くの場合「防火対象物使用開始届出」と「防火対象物工事計画届出」の届出が必要になります。(主な届出一覧は末尾参照)

必要な届出の確認は、消防署への相談から始めます。消防署へ相談する前に(入居前)、建物の名称・所在地を確認の上、※資料を用意。

※防火対象物概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上表及び建具表等

2.管轄消防署へ相談

建物に設置されている消防用設備等を確認し、新たに入居する事業の用途で必要 となる消防用設備等の内容を確認します。

併せて、防火管理者の選任義務が生じるか確認を行います。防火管理者の資格を持っている場合、選任届・消防計画の作成方法を確認し、資格を持っていない場合には、資格取得の為の講習を受ける必要があります。

3.防火管理者の選任

防火管理者の選任が義務付けられている事業所等の場合、以下の届出が必要になります。

ⅰ防火(防災)管理者選任届出書

ⅱ消防計画作成(変更)届出書

各届出に明確な期限は設けられていませんが、営業開始までに届出ることが望ましいでしょう。

4.管轄消防署へ届出

事前相談で説明を受けた各種届出書を提出します。

ⅰ防火対象物使用開始(変更)届出書

ⅱ工事整備対象設備等着工届出書

ⅲ火を使用する設備等の設置の届出書 等

※消防用設備等の工事は、一部を除き消防設備士の資格を有したものが行う必要が あります。

※ⅰ、ⅲはそれぞれ着手の7日前まで、ⅱは着手の10日前までに届出が必要です。

5.消防署による現地調査

消防職員が現地検査を実施して、消防法令に適合していることが確認できれば、

検査完了として届出書の副本が返却されます。

※検査時に不備が発見された場合、後日改修が必要となります。

6.営業開始

営業の開始後は、消防用設備等の点検報告を行うなど、適正に防火管理を実施すると共に従業員等に対し、消防計画に基づき事業所内において、消防訓練を実施する必要があります。なお、消防訓練を実施するにあたって、訓練 の実施前後に報告書の提出が必要となる場合があります。

・なぜ届出が必要なのか?

消防法令は建物の使用形態に変更が発生した場合、義務つけられる基準も変わる為、届出があった際に使用形態に応じた消防法令等の指導(消防用設備の設置基準、防火管理者の選任、防炎物品の使用など)を受ける必要があります。

・オーナーとして気を付けるべきこと

1.「契約前に適法性を確認し、取決めを契約書に明記しましょう」

テナントが届出をせずに内装工事及び営業開始してしまった場合、工事完了後やテナント営業開始後に、消防用設備の設置工事が必要になる可能性があります。特に自動火災報知設備が設置されている建物の場合、テナント内の間仕切り加減で、感知器の増設や移設が必要となることが多く、法令に規定する基準に適合する工事を行う必要があります。

基準に適合していない場合は、営業停止処分や、そもそも店のオープンが出来ない等のペナルティが発生する可能性がある為賃貸借契約前に、適法性について確認すると共に、費用負担について契約書に明記することが肝要となります。

2.「テナントに各種届出の写しを提出を求めましょう」

工事の内容によっては消防設備士などの専門の資格をもった者に工事をさせなければならず、工事に関する届出(着工届、工事計画届、設置届)も必要となります。防火管理者の選任や消防計画含め、各届出をしっかり行っているか確認する為に、各種届出の写しを提出してもらいましょう。

3.「届出を行わないとどうなるのか」

消防用設備の未設置があった場合、消防法違反として行政指導や行政処分を受ける可能性があります。

消防法違反の対象者は防火対象物の所有者、管理者、占有者等で、オーナーも対象となり、重大違反の場合管轄消防署のホームページに建物名、所在地、違反内容が公開され、社会的信用も失います。

その結果、同じビルに入居している他テナントにも迷惑を掛けてしまいますし、後継テナントが決まらない等以後のビル運営に影響を与えることが予想されます。

その他にも、建物の用途や構造などの一定要件下において、特例基準が適用され消防用設備が緩和されていることもあり、未届でテナント改装工事等を行ったことで特例基準の要件から外れ、新たに消防用設備の設置が必要となる可能性や、これまで不要であった統括防火管理者の専任が必要となる可能性も考えられます。

また、スケルトン区画においても、建物の使用状況に応じて、消火器及び誘導灯や感知器の設置が必要となるケースがある為、テナント退去時の原状回復工事前にも消防署へ相談することが望ましいでしょう。

参照:紛らわしい消防関連点検

以上から、テナント営業開始前(賃貸借契約前)の事前確認が大変重要であることがお分かりいただけると思います。

弊社では、事業用不動産を扱う管理会社として、豊富な契約実績とノウハウを蓄積しております。

管轄官庁への各種問い合わせも代行いたしますので、お困りごとがございましたら是非、お気軽にお問合せくださいませ。

・主な届出一覧

防火対象物の使用開始、火気使用設備器具等

| 種別 | 届出等の時期 | 根拠条文 |

| 防火対象物工事等計画届出 | 一時使用のために行う手続きを除き、次の各号に掲げる 行為に着手する日の7日前まで(ただし、建築確認を受けた 場合等を除く。) (1)指定防火対象物等(消火器具又は自動火災報知設備の 設置義務がある防火対象物又はその部分をいう。)の建築 (2)指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は 天井高さの変更その他これらに類する工事 (3)指定防火対象物のうち、次に掲げるものの変更 1.劇場等の客席又は避難通路 2.キャバレー等又は飲食店が存する階のうち、当該用途 に供する店舗ごとの客席の床面積が150m²以上のものの客席 又は避難経路 3.百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の 構えで、その売場又は展示部分の床面積が150m²以上のものの 避難通路 4.防火対象物の用途変更等により指定防火対象物等と なる場合 | 条例第56条 条規則12条 条規則別記第3号様式 |

| 防火対象物使用開始届出 | 政令別表第1に掲げる防火対象物((19)項及び(20)項を除く。)の使用(一時使用を除く。)を開始しようとるす日の7日前まで | 条例第56条の2 条規則第12条の2 条規則別記第3号様式の2 |

| 防火対象物一時使用届出 | 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用を開始する日の7日前まで | 条例第56条の3 条規則第12条の3 条規則別記第3号様式の3 |

| 観覧場又は展示場における催物の開催届出 | 観覧場又は展示場に多数の者を収容して演劇、コンサート、スポーツ興行等の催し又は物品販売、展示等の催しを行う日の3日前まで | 条例第59条の3 条規則第15条の3 条規則別記第9号様式の4 |

| 火を使用する設備等の設置の届出 | 火気使用設備等のうち、次の各号に掲げるものを設置する工事に着手する日の7日前まで (1)個体燃料を使用する炉 (2)(1)以外で据付け面積1m²以上の炉 (3)暖房設備(入力の合計が120kW未満のもの(排気取入口から下方に風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあっては、入力が70kW未満のものを除く。)及び壁付き暖炉 (4)ヒートポンプ冷暖房機(入力が70kW未満のものを除く。) (5)ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第3条に定めるボイラー及び入力が70kW未満のものを除く。) (6)乾燥設備(入力が17kW未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が1m²未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部面積が1m²未満のものを除く。) (7)サウナ設備 (8)給湯湯沸設備(入力70kW未満のものを除く。) (9)燃料電池発電設備(条例第8条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。) (10)火花を生ずる設備 (11)放電加工機 (12)高圧又は特別高圧の変電設備 (13)内燃機関を原動力とする発電設備(条例第12条第3項に定めるものを除く。) (14)蓄電池設備 (15)設備容量2kVA以上のネオン管灯設備 (16)水素ガスを充てんする気球 | 条例第57条 条規則13条 条規則別記第4号様式 条規則別記第4号様式の2 条規則別記第4号様式の3 条規則別記第5号様式 条規則別記第6号様式 |

| 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出 | 次号に掲げる行為をする3日前まで (1)火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 (2)水道の断水又は減水 (3)消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店の開設 (4)祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設 | 条例第60条 条規則16条 条規則別記第10号様式 |

| 煙火の打ち上げ届出書 | 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする3日前まで | 条例第60条 条規則16条 条規則別記第11号様式 |

| 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出 | 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱い、又は廃止するとき | 法第9条の3 危政令第1条の10 危政令別表第1 危政令別表第2 危規則第1条の5 危規則別記様式第1 |

| 核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出 | 核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱おうとするとき | 条例第59条 条規則15条 条規則別記第9号様式 |

| 不特定の者が出入りする店舗等の避難の管理 | 不特定の者が出入りする店舗等が存する階の関係者は、訓練その他の避難に必要な管理をするとき、避難に必要な時間を算定しその結果の活用に努める。 | 条例53条の3 |

消防用設備等・特殊消防用設備等

| 種別 | 届出等の時期 | 根拠条文 |

| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内 | 法第17条の3の2 政令第35条 規則第31条の3 規則別記様式第1号の2の3 |

| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画届出 | 指定防火対象物等において次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事(法第17条の14の規定により届け出なければならないものを除く。)に着手する日の10日前まで (1)漏電火災報知器、非常警報設備、すべり台、避難はしご、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、消防用水、避難灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備 (2)その他消防総監が定めるもの | 条例第58条の2 条規則14条の2 条規則別記第8号様式の3 |

| 消防用設備等点検結果報告 | 特定防火対象物は1年に1回 非特定防火対象物は3年に1回 | 法第17条の3の3 政令第36条 規則第31条の6 |

| 消防設備等の集中管理計画届出 | 消防同意後に防災センターに係る設計がまとまった時点で速やかに届け出る。 | 条例第55条の2の2 |

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

紛らわしい消防関連点検

建物の消防設備の点検には「消防設備等点検」「防火対象物点検」があるのをご存知でしょうか?

建物の種類によって消防用設備等点検のみの場合と両方の点検を行わなければならない場合があります。

■消防設備等点検

消防設備等点検は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等)に義務づけられている点検です。

※該当する防火対象物は下記表に記載しております。

火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの機器を作動させて、万が一の際もそれらの機器が本来もっている機能を十分にはたせるかどうかを点検します。

一般的な「消防設備点検」がこれにあたり、半年毎の点検が義務づけられている設備面のチェックです。

■防火対象物点検

一定規模の防火対象物は、防火管理が適切に行き届いているかを点検し、消防署へ報告することが義務づけられています。

※該当する防火対象物は下記表に記載しております。

特定の用途や避難経路の構造により点検の義務がある防火対象物は、防火管理者の選任届はちゃんと出されているか?

避難経路に物品などの障害物がないか?等の応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制の点検を行います。

消防設備等点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行なわれているかなどを確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれてないかなどの管理面の点検を行ないます。

| 項目 | 消防設備等点検 | 防火対象物点検 | ||||||||||||

| 点検防火対象建物 | 規模に関わらず消防法で必要な防火設備が設置されている建物 | ①収容人員300人以上 ②収容人員30人以上300人未満で下記の条件に該当する建物

|

||||||||||||

| 点検者 | 防火管理者など関係者が点検可能

ただし、下記該当建物は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければなりません。 ①延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物 ②延べ面積1,000m²以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの ③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物 |

防火対象物の火災の予防に関し、専門的知識を有する防火対象物点検資格者

|

||||||||||||

| 点検対象・項目 | 消火器、火災感知器、火災報知機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯など | ①防火管理者を選任しているか ②消火・通報・避難訓練(消防計画に定めた回数)を実施しているか ③避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか ④防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか ⑤カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか ⑥消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか |

||||||||||||

| 点検期間 | 機器点検 6ヶ月に1回 総合点検 1年に1回 |

1年に1回 | ||||||||||||

| 点検結果の報告 | 特定防火対象物 1年に1回 非特定防火対象物 3年に1回 ※建物の使用目的を19種類に分類し、災害等が発生した際に想定される被害規模や人命に及ぶ被害など危険度の高いものを特定防火対象物、その他のものが非特定防火対象物 |

1年に1回 | ||||||||||||

| 点検報告義務違反 | 点検報告義務違反 30万以下の罰金又は拘留 消防設備等の設置命令違反 1年以下の懲役又は100万以下の罰金 |

防火管理業務適正執行命令違反 1年以下の懲役又は100万以下の罰金 防火管理者選任命令違反 6月以下の懲役又は50万以下の罰金 防火対象物点検報告義務違反 30万以下の罰金又は拘留 防火管理者選解任届出義務違反 30万以下の罰金又は拘留 点検虚偽表示違反 30万以下の罰金又は拘留 |

||||||||||||

消防設備に不備のあった報告書を消防署に提出した場合、「消防用設備等点検報告改修計画書」が渡されますので、改修の予定を記載し、消防署へ提出しなければなりません。

また、消防署による立入検査等がございますので、点検結果の報告がない建物については、関係者に対し行政指導が行われます。

飲食店や不特定多数の人が出入りする建物は立入検査等の対象になりやすいので特に注意が必要です。

消防用設備のほとんどを気に掛けることは少ないと思いますが、災害が起これば被害を最小限に抑える働きをします。

消防設備等点検はその万が一の時に能力を発揮できる状態であることを確認する重要な点検です。

また、防火対象物点検制度発足のきっかけは、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル火災です。

この火災で、44名の尊い人命が失われたことを契機に消防法の改正が図られ施行されたものであり、避難訓練や避難路の障害物確認等は、いざという時に必要になります。その為、どちらの点検も非常に重要な点検です。

しかし、ビルオーナー様にとっては、似たような名称の点検が多く、何を行えばよいかわからないことがあるかと思います。

弊社は、多種多様なビル管理の実績がございますので、お気軽にお問合わせ下さい。

用語

| 消防設備士 | 消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格です。 |

| 消防設備点検資格者 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある、消防用設備等の点検を行うことができる国家資格です。 |

| 特定防火対象物 | 多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの。ただし、多数の者が出入りすると言っても、たとえば従業員が1,000人以上の工場などは含まれず、その防火対象物を利用する個人が定まっていないもの(不特定多数の者が出入りする防火対象物)が該当します。 そのほか、火災が発生したときに避難等が困難であり人命に多大な被害を出すおそれが十分にあるものとして、各種福祉施設(老人ホーム・デイサービスセンター等の高齢者福祉施設、保育園・幼稚園等の児童福祉施設、養護学校・援護施設等の障害者福祉施設)や病院等が該当しています。 |

| 特定用途 | 下記の施設又は建築物

|

| 防火管理者 | 消防法に定める国家資格です。その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言います。 |

| 防炎対象物品 | 消防法の「防炎規制」では、燃えにくい性質を「防炎性能」といい、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしたものを「防炎物品」と呼んでいます。不特定多数の人が出入りする施設・建築物で使用されるカーテン、じゅうたんや、工事現場に掛けられている工事用シート、劇場等で使用される舞台幕等も、「防炎物品」の使用を義務づけられています。 |

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

法定点検一覧

現在、建物・設備等の法定点検はどのように行っているでしょうか。

建物のオーナー様ご自身で手配を行っている方や管理会社に一任している方が多数だと思います。

下記表は(該当する設備があれば)必ず行うビルマネジメント(BM)の法定点検をまとめたのでご参考にして下さい。

- 建築基準法:建物の規模・用途によって異なります

- 消防法:一般住宅、舟車以外全ての建築物

| 法律 | 点検内容 | 点検頻度 | 点検者 | 罰則 |

| 電気事業法 | キュービクル点検 | 定期点検:絶縁監視装置が ある場合、2ヶ月に1回 ない場合、1ヶ月に1回 法定点検:1年に1回 | 電気主任技術者 | 300万円以下の罰金 |

| 電気事業法 | 発電機設備点検 | 定期点検:1年に1回 精密点検:5年に1回 | 電気主任技術者 | 改善命令・使用制限 |

| 建築基準法 | 定期点検: 6ヵ月・1年・2年に1回 (地方公共団体で異なります) | 建築士・建築設備検査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 消防法 | 目視点検:6ヵ月に1回 無負荷運転:1年に1回(*1) | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |

| 建築基準法 | 防火設備点検 | 定期点検:1年に1回 | 建築士・防火設備検査員 | 100万円以下の罰金 |

| 建築設備定期検査 | 定期点検:1年に1回 | 建築士・建築設備検査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 特定建築物定期調査 | 定期点検:3年に1回 | 建築士・特定建築物調査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 外壁全面打診調査 | 定期点検:3年に1回 | 建築士・特定建築物調査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 昇降機等定期調査 | 定期点検(遊戯施設等):6ヶ月に1回 定期点検(昇降機):1年に1回 | 建築士・昇降機等検査員 | 100万円以下の罰金 | |

| 消防法 | 消防点検 | 機器点検:6ヵ月に1回 総合点検:1年に1回 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 |

| 防火対象物点検 | 定期点検 1年に1回 | 防火対象物点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |

| 連結送水管耐圧試験 | 定期点検 3年に1回 | 消防設備士・消防設備点検資格者 | 30万円以下の罰金・拘留 | |

| フロン排出抑制法 | 空調設備点検 | 簡易点検:3ヶ月に1回 定期点検:圧縮機の出力が50kw 以上の場合1年に1回、未満の場合3年に1回 | 一定の知識を有する者 (冷媒フロン類取扱技術者・冷凍空調技士・冷凍空気調和機器施工技能士等) | 50万以下の罰金 |

| 水道法 | 簡易専用水道検査 | 定期点検:1年に1回 | 地方公共団体の機関・厚生労働大臣の登録を受けた者 | 100万円以下の罰金 |

| 水道法 ビル衛生管理法 | 貯水槽清掃 | 定期清掃:1年に1回 法定点検:1年に1回 | 簡易専用水道検査機関 | 100万円以下の罰金 |

| 排水槽清掃 | 定期清掃:6ヵ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |

| ビル衛生管理法 | 室内空気環境測定 | 定期測定:2ヶ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 |

| 飲料水水質検査 | 定期検査(水道基準省令) 細かく分類 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |

| 害虫防除 | 定期清掃:6ヵ月に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 | |

| 条例 | ポンプ点検 | 定期点検:1年に1回 | 規定なし | 30万円以下の罰金 |

*1 潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回の点検

上記のような法定点検を行い適正なビル管理をしましょう。

何かご不明点・ご質問・ご依頼があれば当社までお問い合わせ下さい。

ビル管理に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

用途変更とは

用途変更とは、ある建物の新築のときの使いみちを、別の使いみちに変えるための手続きのことを言います。

例えば、新築時「物販店舗」として申請・使用していた建物(区画)を、新たに「飲食店舗」として使用するには、用途変更という手続きが必要となります。

どんな時に必要か?

参考例1)

- もともと「事務所」だった建物(区画)を→「物販店」へ変更する

- もともと「物販店」だった建物(区画)を→「飲食店」へ変更する

- もともと「物販店」だった建物(区画)を→「デイサービス」へ変更する

- もともと「物販店」だった建物(区画)を→「保育所」へ変更する etc…

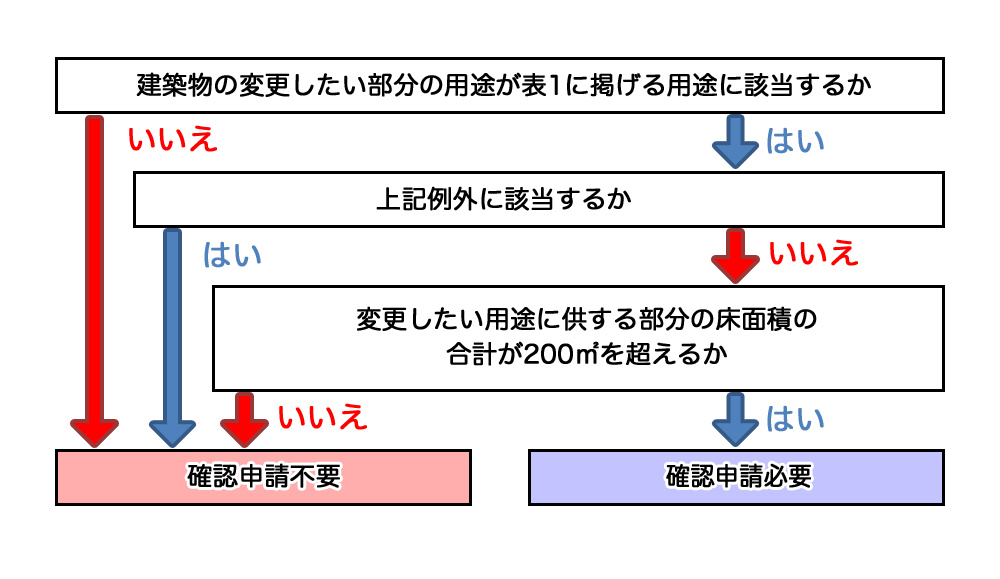

上記のように、大きく分けて以下の2つに当てはまる際に用途変更が必要になります。

- 既存の用途を特殊建築物に変更する

- 用途を変更する面積が200㎡を超える

※2019年6月25日より100㎡から改正されました

参考例2)

- 事務所ビルの1階に250㎡の飲食店を開業するとき→用途変更の確認申請が必要

- 逆に、250㎡の飲食店部分を事務所に変更するとき→用途変更の確認申請は不要

このように、建物の全体または一部の用途を変更するときは、どのような用途に変更するのか、また、どの程度の広さで用途を変更するのかによって、確認申請が必要かどうか判断されます。

何で用途変更をしなければならないの?

用途変更をしなければならない理由は、建物の使いみちによって、その建物を安全に使うための基準がそれぞれ異なるからです。

例えば、建物を「事務所」として使う時と、「物販店舗」として使う時では、避難の考え方や求められる環境的な性能(採光・換気など)が違い、その用途に合わせた安全対策や環境対策が必要になってきます。

以下、建築基準法の引用

1.建築確認申請の手続き(法第6条第1項、法第87条第1項)

原則)

下表に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものに用途変更をする場合は、確認申請書を提出して、確認済証の交付を受けなければならない。

【表1:確認申請が必要となる用途(法別表第1、令第115条の3)】=特殊建築物のこと。

(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの

(二)病院、診療所(※)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等

(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

(五)倉庫

(六)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

※:患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。

例外1)

次の各号の類似用途間への変更の場合は、確認申請は不要である。(令第137条の17)

(一)劇場、映画館、演芸場

(二)公会堂、集会場

(三)診療所(※) 、児童福祉施設等

(四)ホテル、旅館

(五)下宿、寄宿舎

(六)博物館、美術館、図書館

(七)体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

(八)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(九)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

(十)待合、料理店

(十一)映画スタジオ、テレビスタジオ

参考例1)美術館を → 図書館へ変更 = 確認申請不要

参考例2)体育館を → ゴルフ練習場へ変更 = 確認申請不要

☆一種低層住専地域内に三、六号に列記するもの、一・二種中高層住専地域内に七号に列記するものがある場合は、上記例外はない。

2.用途変更のながれ

①建築確認申請の要・不要

②既存不適格建築物の用途変更の準用のチェック

(1)用途の変更によって、現行法令に適合しない規定をチェックする。

(2)現行法令に適合しない規定は、既存不適格となる規定か。

(着工時点では適合していたか)

(3)既存不適格となる規定が法第87条に掲げる規定であり、下記例外2に該当しない場合は、用途変更によって、用途変更の部分以外も含めて既存部分すべて(部分適用の規定は当該部分のみ)適用される。

例外2)

次の各号の類似用途間への変更の場合は、上記規定は準用されません。(令137条の18)

(一)劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場

(二)病院、診療所(※) 、児童福祉施設等

(三)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

(四)博物館、美術館、図書館

(五)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

(六)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

(七)待合、料理店

(八) 映画スタジオ、テレビスタジオ

(4)既存不適格となる規定が法第87条に掲げる規定でない場合は、着工時点の規定が適用される。

既存不適格とは?

建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことを言います。

建築基準法は原則として、着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものになります。そのまま使用していても直ちに違法というわけではありませんが、増築や建替え、用途変更等を行う際には、法令に適合するよう一定範囲の是正義務が生じます。

手続きに掛かる費用は?

数十万円~数百万円と、用途変更内容・依頼先によって金額は様々です。

詳しくは、関係官庁や専門家へお問い合わせください。

手続きに必要なものは?

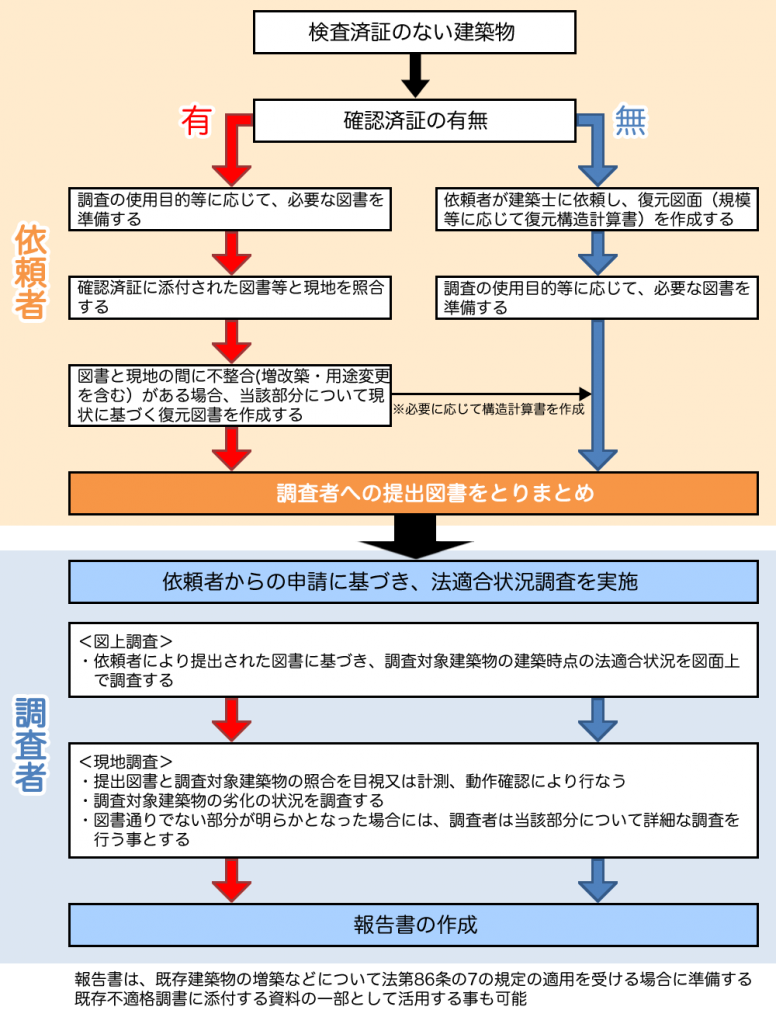

- 用途変更するときは「検査済証」が必要

- 検査済証が無い場合は「建築確認書」が必要

- その他、設計図書等、詳しくは専門家である建築士へお問い合わせください。

「検査済証」とは、その建物と敷地が建築基準関連規定に適合していることを証明するものです。「検査済証」は、建物の完成時に交付されます。

ただし、中にはさまざまな理由から「検査済証」が存在しない物件もありますから、その際は、用途変更前に建物の調査を依頼する必要が出てきます。

「検査済証」が存在しない場合は、平成26年7月に国土交通省で定められたガイドラインに基づき、一級建築士あるいは建築基準適合判定資格者に「建築確認書」に基づいた調査を依頼することで、検査済証と同等の位置づけとなる報告書を発行できることになりました。

「建築確認書」は、建築しようとする建造物が建築基準に適合しているかどうかの審査を受け、その際に適合していたことを証明するものです。したがって、建築確認書は建築着工前に交付されます。

一級建築士または建築基準適合判定資格者が、建物の状態が建築確認書の通りであるかを確認します。仮に「建築確認書」がない場合は、新たに復元図書を作成します。

また、単に「検査済証」や「建築確認書」を紛失したケースでは、「台帳記載事項証明」という書類で代用することが可能です。

手続きに掛かる期間は?

一概に期間を回答することは難しいのが現状です。

- 既存建物の図面・書類等が揃っているか

- 建物の現状はどうなっているか、法律に適合しているか

- 確認申請機関はどのような書類・図面を要求するか

- どの程度の改修が必要になるか

などによって、掛かる手間や時間が大幅に違ってくるためです。この他にも、建築基準法や消防法、その他法令が複雑に絡みます。手続きの必要の有無や安全性を確かめるためにも、前もって、関係官庁や専門家へ確認しましょう。

こんな罰則も…

昨今では、用途変更なしで商売をしているテナントも少なくありません。

しかし、建築基準法では、用途変更の必要があるにもかかわらず確認申請をしなかった場合、建築所有者に対し、最大で懲役3年以下または300万以下の罰金(建物所有者が法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられる定めがあります。

Youtubeにて解説動画を公開しております

用途変更に関する無料ご相談

ビルマネジメント概算お見積もり

なぜ建物大規模修繕工事を実施するのか?

建物を所有するオーナー様にとって、いつかは必ず実施しなければならないことの1つに建物の大規模修繕工事があります。特に事業用建物は、1つ例に挙げると、オーナー様資産が原因で漏水が発生し、入居テナントの営業に損害を与えるようなことがあった場合は、オーナー様にて改修工事費用及び営業補償を支払うことになります。建物の老朽化が原因で漏水した場合は、火災保険で修理代を賄うこともできません。

多くの費用がかかる工事のため、納得して大規模修繕工事を発注するためにも、なぜ大規模修繕工事を行うかを事前によく理解しておく必要があります。

大規模修繕工事を行う意義とは

①建物の適正な維持・管理による資産価値の維持

→必要な機能の維持及び回復

この場合の「維持・管理」は、日常のメンテナンスではなく「錆びている鉄部の塗装工事」や「屋上の全面防水工事」、「外壁の塗りなおし」などの工事を意味します。又、設備面でいうと給排水管の更新工事などが典型的な例です。

建物や設備は、使わなくても徐々に劣化して行きます。汚れやサビが目立っていたり、漏水等起こる事が頻繁ある場合は、まわりの評判も悪くなります。

大規模修繕工事はただ建物をきれいな状態に戻すだけが目的ではありません。外壁を覆っている塗装が劣化してきたら、コンクリートの中性化が進行し躯体の傷みが早くなります。又、コンクリートには時間がたてば必ずひび割れが発生する性質があります。そのひび割れも定期的に補修しておかないと、そこから雨水が入って中の鉄筋が錆びたりしてやはり躯体が長持ちしなくなります。

そのため、劣化した建物や設備の機能を初期の状態まで戻すことにより、建物の資産価値と美観を回復するが大規模修繕工事を行う意義といえます。

②法律の変更や時代に則した建物設備等のグレードアップ

→資産価値の向上

①の内容は、建物の「機能回復」を目的としています。しかし、大規模修繕工事のもう1つの意義は、建物をさらに良くするための「グレードアップ」が挙げられます。

グレードアップといっても漠然としていますが、いろいろな改善工事を指します。改善理由はいくつか考えられますが、事業用建物として最新型設備を備える必要があるか、法律の変更に対応するといったことを考える必要があります。

時代や法律の変化に対応しながら建物のグレードを高めて、資産価値を向上させることも大規模修繕工事を行う意義といえます。

これらの意義を踏まえ、大規模修繕工事をなぜ行うのでしょうか。

○事故防止(コンクリート・タイルの落下等)

- きちんと建物の維持・管理をされていないと、外壁のコンクリート片やタイルが落下して第三者に被害を及ぼすことにつながります。

○不具合の解消・予防(雨漏り、漏水等)

- 屋上から雨漏りがして入居しているテナントの営業に支障をきたす可能性があります。

- 排水管が破損して、下の階に排水がもれてきたり、排水管が詰って汚水が室内に逆流する可能性があります。

○耐久性の確保・延長(躯体、鉄部補修等)

○美観・快適性の向上(塗装等)

以上、大規模修繕工事を行う目的を見てきましたが、必ずしも「建物の資産価値を取り戻すため」だけではありません。

建物や設備に起因する事故を防止し、建物や設備が本来もつ機能をきちんと発揮させ、ビルを長持ちさせて、環境の変化や法律の変化に対応させ、いつまでも順調にビルの運営ができるようにするために大規模修繕工事を行うのです。

とにかく安く、という考え方もありますが、「汚くても我慢すればいいや。」とか「お金がないから止めてしまおう。」という次元ので問題の本質は解決されません。

それでも、大規模修繕工事を実施することの重要性はわかっても、費用面であったり、いつ・どのタイミングで行うか等、分からないことは多々あるかと思います。普段建物の管理を行っている管理会社等とよくコミュニケーションをとり、最適なタイミングでの大規模修繕の実施を積極的に模索してみるべきではないでしょうか。

ビル管理に関する無料ご相談